【男性体習作:半身・側面図】ウジェーヌ・ドラクロワーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/18

- 2◆西洋美術史

- ウジェーヌ・ドラクロワ, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

肉体という現実、絵画という問い―若きドラクロワの《男性体習作》に見る「存在」の目覚め

ロマン主義への萌芽としてのアカデミー習作

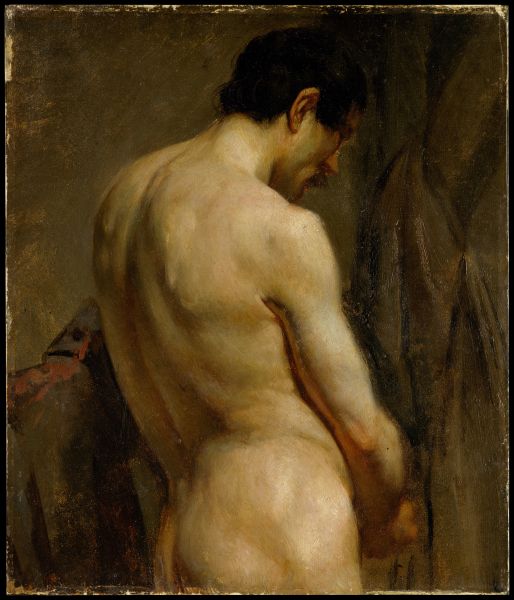

美術館の壁に、ふと目を引く一枚の小品がある。展示されているそれは、名前も聞き馴染みのないようなタイトル――《男性体習作:半身・側面図》。しかし、作者の名が「ウジェーヌ・ドラクロワ」と知った瞬間、この作品に漂う空気が一変する。歴史画の巨匠、ロマン主義の旗手。そのような大きな名の前に、いかにも静かなこの人体習作は、意外なほど控えめな印象を与える。だが、よく目を凝らせば、この作品の奥底には、のちに《民衆を導く自由の女神》へと繋がるドラクロワの感性の「芽」が、確かに息づいている。

19世紀フランスにおけるアカデミー教育――それは技術的鍛錬と古典主義の継承を目的とした、極めて厳格な制度であった。学生たちは人体を正確に捉えることを求められ、正確な輪郭線、古典的比例、明確な陰影によって「正しい」美を追求した。ドラクロワも例外ではなく、1818年から1820年にかけて、歴史画家ゲランのアトリエでこの制度に身を置いていた。そしてその時期に描かれたのが、本作である。

だがこの習作には、単なる模範練習では収まりきらない、ある「逸脱」の気配がある。輪郭線は曖昧で、細部の解剖学的な正確さよりも、筆触の重なりや色彩の厚みによって「肉体の存在感」が追求されている。肩から胸にかけての筆遣いはときに荒々しく、画面に塗り込められた油彩の層が、まるで血と汗と熱を孕んだ「生きた身体」の重みを感じさせる。線ではなく、色と質感で描かれた肉体――それは、後のロマン主義絵画が目指した「感情の可視化」の最も原初的な形に他ならない。

この作品を見るとき、私たちは、描かれたモデルの背後に、作者自身の眼差しを感じる。それは、目の前に横たわる肉体を、単なる形や比率ではなく、「生きるもの」として捉えようとするまなざしだ。皮膚の下に流れる血、光を浴びてかすかに光沢を帯びる肌の温度、筋肉と骨が織りなす構造――ドラクロワはそれらを、どこまでも触覚的に、感情を持って描き出している。これは訓練ではなく、すでに一種の「問い」なのだ。すなわち、「絵画とは、何を描くべきか」という問い。

注目すべきは、彼がこの作品に油彩を用いている点でもある。当時の学生習作では、赤チョークや木炭による素描が主流だった。しかしドラクロワは、あえて油彩というメディウムに取り組んでいる。これは、彼が単なる線ではなく、色彩と質感にこそ惹かれていた証左ではないだろうか。後年、彼は「色彩は音楽のように人の心を揺さぶる」と語った。この作品は、まさにその「心を揺さぶる絵画」の第一歩である。

描かれているポーズにも意味がある。側面から捉えられた半身像は、単なる正確な模倣ではない。斜めの構図は、肉体の起伏を強調し、陰影の劇的な変化を可能にする。肩の張り、胸のふくらみ、筋肉の流れが、光と影のコントラストによって浮かび上がる。その劇的な明暗法は、後の大作において登場人物たちが舞台照明のように照らされる手法と地続きにある。この習作において、ドラクロワはすでに「舞台」としての画面、つまり見る者の感情を巻き込む絵画空間の構築を予感していた。

アングルの描く理想的な人体が冷ややかな美を湛えているのに対し、ドラクロワの描く身体は、汗ばみ、血が通い、熱を帯びている。そこには美の探求というより、むしろ「人間とは何か」という問いが込められている。肉体を通して精神を描こうとするその姿勢こそが、ロマン主義の根幹である。

この作品を前にすると、鑑賞者はある種の緊張を覚える。それは、未熟さと真剣さが表裏一体となって迫ってくるからだ。たしかに細部は粗く、線も曖昧だ。だが、その曖昧さの中に、絵画が「現実」をどう捉えるべきかという葛藤がにじみ出ている。描く行為とは、見たものを再現することではなく、感じたものを伝えることである。その根本的な発見が、この一枚に刻まれている。

結局のところ、この《男性体習作》は、若きドラクロワが制度的な枠組みの中で、すでに「自分の絵画」を模索し始めていた証である。輪郭よりも量感、理想よりも実感を求めるまなざしは、アカデミーの壁の向こうに広がる「表現の自由」をすでに見据えていたのだ。この小さな習作には、ひとりの画家の目覚めとともに、19世紀絵画が古典主義からロマン主義へと転換していく、その予兆が確かに宿っている。

ドラクロワは、この作品において、「絵画とはなにか」という問いを、油彩の中に、肉体の中に、自らの筆の中に探し始めていた。そしてその問いこそが、彼をロマン主義の旗手たらしめた原動力だったのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。