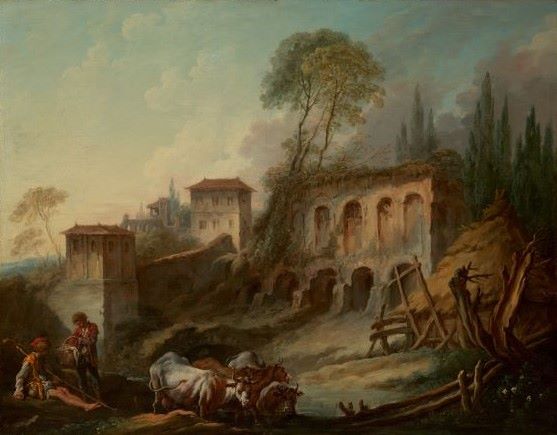

【想像風景:カンポ・ヴァッキーノ越しのパラティーノの丘】フランソワ・ブーシェーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/10/22

- 2◆西洋美術史

- フランソワ・ブーシェ, メトロポリタン美術館

- コメントを書く

幻想と記憶のはざまで ― フランソワ・ブーシェ《想像風景:カンポ・ヴァッキーノ越しのパラティーノの丘》に見る若き芸術家のまなざし

ローマ遺跡とカプリッチョの伝統をめぐる、装飾的想像力の起源

1734年、ローマ滞在を終えた一人の若き画家が、祖国フランスへと戻った。のちに「ロココの寵児」と称され、優美で享楽的な神話画や田園画によって宮廷の装飾を担うことになるフランソワ・ブーシェ。その名が絢爛なロココ様式とほぼ同義語として記憶される以前、彼の筆はまるで記憶を辿るかのように、異国の空と大地を思い起こさせる一枚の風景画を生み出していた。

《想像風景:カンポ・ヴァッキーノ越しのパラティーノの丘》――この静かなる画面には、ただの風景画では捉えきれない複雑な感情と構想が渦巻いている。そこに描かれるのは、古代ローマの面影と、幻想によって再編された構成とが溶け合う、記憶と夢の風景である。

カンポ・ヴァッキーノとは、18世紀の旅行者にとって「古代への入り口」だった。牛が草を食み、静けさに満ちたその地には、かつてフォルム・ロマヌムの壮麗な建築群が並んでいた。だがブーシェの筆は、その場を忠実に再現することにはこだわらない。カリギュラやティベリウスの宮殿跡、ファルネーゼ家の庭園の廃墟――それらは歴史的順序や空間的整合性を飛び越え、あくまで画家の想像の中で新たな均衡を与えられている。事実と幻想、そのあわいを旅するようにして構築されたこの絵は、16世紀末から17世紀にかけてイタリアで生まれたジャンル、「カプリッチョ」の系譜に連なる。

カプリッチョ――それは、実在の遺跡や風景を基にしながらも、自由な構成と幻想的な表現を許す風景画の一形式だ。パンニーニやカナレットらにより洗練されたその手法は、グランド・ツアーを楽しむ教養人たちの「古代ローマへの郷愁」を掻き立てるものとして広まった。ブーシェもまたこの流れに身を置いたが、彼のカプリッチョは単なる模倣ではない。そこには、版画家としての素地と、装飾家としての鋭い感性が、静かに、しかし確かに息づいている。

注目すべきは、風景の中に配された人物表現である。牛を追う農夫、語らう女性たち。それらは、写実的でありながらどこか理想化された、穏やかな存在感を放っている。これは、彼がローマ滞在中に熱心に模写し、のちに自らの版画集『Livre d’études d’après les desseins originaux de Blomart』(1735年)として出版したアブラハム・ブローマートの素描に由来する。自然観察と古典的形式の融合を試みるその姿勢は、装飾性の陰に隠れがちなブーシェの、誠実な芸術的探究の一端を示している。

また、遺跡の描写も特筆に値する。アーチの奥にのぞく光、崩れかけた壁に絡む草木――それらは細部まで丁寧に観察され、筆致は驚くほどに精緻である。しかし、構図そのものは現実の地形とは異なり、むしろ詩的な均衡を優先したものとなっている。まるで「かつてあったかもしれない世界」を描くかのように、歴史的事実と空想が滑らかに融け合っているのだ。この二重性――記録と幻想、現実と装飾――こそが、ブーシェのこの作品における本質であり、のちの彼の神話画や田園画へとつながる萌芽を垣間見せる。

1730年代、フランスではロココ様式が花開きつつあった。貴族や宮廷の趣向は、壮大な宗教画や歴史画から、より優美で官能的な装飾へと移行していた。その潮流のただ中で、ブーシェはやがてルイ15世の寵愛を受け、国王の寵臣となる。しかしこの時点では、彼はまだ「歴史画家」としての評価を志向していた。本作のような想像風景は、風景画でありながら、同時に知的な実験でもあり、自らの画業の根底にある装飾的再構成の力を試す場でもあったのだ。

近代に入り、ブーシェは長らく「ロココ的軽薄さ」の象徴として批判されてきた。しかし20世紀以降、美術史は彼のより多面的な側面に目を向け始める。特に本作のような初期風景画は、ブーシェが古典的伝統や国際的文脈に深く関与していたことを示す貴重な証左であり、彼の芸術が単なる享楽主義にとどまらず、時代と個人の交錯点に立つ誠実な試みであったことを物語っている。

今日、この《想像風景:カンポ・ヴァッキーノ越しのパラティーノの丘》を前にしたとき、我々は二つの異なる時間に身を置くことになる。一方では、古代ローマの廃墟が語る悠久の歴史と、素朴な人々の暮らしが共存する牧歌的な安らぎがあり、他方では、人工的に組み立てられた幻想の均衡がロココ的洗練として眼前に広がる。

この二重性――夢と記録、装飾と観察、郷愁と再構成――こそが、ブーシェの芸術の核心であり、18世紀フランスの文化的想像力の象徴である。

画布の中に展開される想像の風景は、単なる過去の模倣でも、甘美な幻想でもない。それは、ローマという記憶を宿した土地を通して、若きブーシェが自身の芸術の方向性を模索した記録であり、同時に「見ること」と「構成すること」のあいだを行き来する、芸術の原点そのものなのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。