_upscayl_5x_upscayl-standard-4x-.jpg)

山の女、光の女

―土田麦僊《大原女》にみる美と労働のあわい―

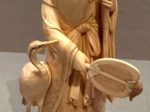

山里から都へと薪を運ぶ女。その姿は、古くから京都人の記憶に刻まれた風景の一部である。大原の女たちは、頭上に束ねた薪を載せ、白い手拭いを頬に掛け、静かに歩を進めた。彼女たちは都市の生活を支える無名の労働者でありながら、同時に文学や絵画の世界では「素朴な美」の象徴として描かれてきた。その伝統的なイメージに、近代の光を差し込んだのが土田麦僊の《大原女》(1927年)である。

この作品に向き合うとき、まず感じ取られるのは、女性の立ち姿の圧倒的な存在感である。彼女は画面の中央に凛として立ち、背筋を伸ばし、頭上の薪を支える腕の力強さを見せている。背景は簡潔で、ほとんど抽象的といってよいほどに省略され、ただ彼女の身体だけが光を受けて浮かび上がる。そこにあるのは風俗画的な説明性ではなく、ひとりの人間の生を凝視するまなざしだ。麦僊はこの女性を、民俗的「題材」としてではなく、ひとつの「存在」として描いている。

その筆致には、西洋絵画から学んだ確かな写実感が息づいている。布の重み、腕や腰の肉の張り、薪の束の重量までもが、静かなリアリティをもって迫ってくる。だが同時に、線と色の扱いには明らかに日本画の伝統が流れている。衣の模様は装飾的でありながら、決して絵空事に陥らず、写実と様式のあわいに生まれる緊張が画面全体を支配している。麦僊が求めたのは、東西のいずれにも偏らぬ「新しい日本画」の可能性だった。その試みが、《大原女》の静謐な均衡のうちに結実している。

しかし、この女性像をただ写実の成果として眺めるだけでは、その本質には届かない。彼女の表情は静かで、感情の起伏をほとんど見せない。けれども、その沈黙のうちには確かな主体の気配が宿る。働く女性の身体が、労苦や疲労ではなく、むしろ自尊と強さの象徴として描かれているのだ。そこに見えるのは「美の客体」としての女性ではなく、自らの生を支える「美の主体」としての女性である。

1920年代という時代は、都市にモダンガールが現れ、女性の社会的役割が急速に変化した時代でもあった。西洋的な自由と個の意識が流れ込み、同時に伝統的価値観との軋轢も深まる。麦僊はその渦中で、あえて古風な「大原女」という題材を選び取る。だがそれは過去への回帰ではない。彼は民俗的女性像を、時代の光の中に立たせ、そこに「近代的美の原型」を見出そうとしたのである。大原女は、もはや都人の好む郷愁の象徴ではなく、自らの身体によって生を切り拓く現代女性の姿として再生された。

麦僊の筆の運びには、京都画壇の伝統と革新の両面が濃厚に息づいている。彼は竹内栖鳳に学び、「国画創作協会」の一員として、新しい日本画の表現を追求した。西洋的写実の導入を試みながらも、単なる模倣に陥ることなく、むしろ日本画の本質――線の力、装飾の美、余白の呼吸――を近代的に再構築したのである。その姿勢は、同時代の村上華岳や小野竹喬らが精神性や自然感覚に向かったのとは異なり、「女性像」という具体的な主題に集約された。その意味で、《大原女》は麦僊が追い求めた美の理想を最も明晰に体現する作品といえる。

この絵に漂うのは、単なる労働の場面ではない。頭上の薪は重く、身体には疲労が滲むはずだ。だが画面にあるのは、苦痛ではなく静けさである。肉体の緊張は、どこか宗教的な荘厳さすら帯びている。そこには、労働を通して自己を形づくる人間存在の尊厳がある。麦僊は女性を理想化するのではなく、彼女の身体に宿る時間の厚み、労働の気配、生活の誇りを描き出した。まさに「働く身体の美学」であり、それこそが彼の見出した近代的リアリズムの核心だった。

また、《大原女》には民俗と近代の交錯というもう一つの層がある。大正期、日本では民俗学が興隆し、地方の生活や風習が文化的資源として注目され始めていた。麦僊もその空気を敏感に捉えていたに違いない。しかし彼の筆は民俗の記録に留まらず、それを造形的に昇華する。伝統的な装束や所作を描きながらも、その造形は洗練され、構図はモダンである。民俗がモダニズムの光の中で再解釈される――その瞬間を、麦僊は画面に定着させた。

現代の私たちがこの作品を見つめるとき、そこに浮かび上がるのは、ただの風俗画でも、懐古的な日本の原風景でもない。むしろ、労働と美、伝統と革新、地方と都市、女性と近代――そうした二項のあわいに立つ人間の姿である。薪を運ぶその女性は、過去の時代に生きながら、どこか未来を見据えている。彼女の沈黙のなかにあるのは、まだ言葉にならぬ近代の息吹であり、ひとりの人間としての誇りである。

《大原女》は、土田麦僊が見いだした「日本画の革新」のかたちであり、同時に「女性像の再定義」の試みでもあった。伝統を継ぎながら、それを越えて立ち上がる一つの姿――そこに、時代の光と影が結晶している。山の女は、いまや労働の象徴を超えて、静かな光を帯びた「人間の肖像」として、私たちの前に立ち続けているのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。