豊かな空と雲の下に

―黒田清輝《案山子》をめぐって―

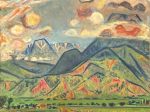

澄みわたる秋の空の下、一本の木の棒に衣をまとわせただけの案山子が、ひとり風に揺れている。黒田清輝《案山子》(1920年)は、そんな何気ない光景をとらえた小さな油彩画である。彼が残した数々の輝かしい大作のなかにあって、この作品はひっそりとした佇まいを見せる。しかし、よく見るとそこには、晩年の黒田が辿り着いた「自然を見るまなざし」と、「絵を描くということ」への静かな省察が宿っている。

この絵に描かれているものは、きわめて素朴だ。畑に立つ案山子、そしてその背後に大きく広がる空と雲。人物も動物もいない。だがその無人の風景には、どこか人間の気配が満ちている。案山子は人の代わりに畑を見守る「人の形をしたもの」であり、同時に人がいなくなったあとの静けさを象徴する存在でもある。黒田がそこに惹かれたのは、単なる題材の面白さではなく、自らの内面と響き合う何かを感じたからではないだろうか。

作品の裏面には「大正九年九月二六日」という日付が記されている。同日の黒田の日記には「案山子ヲ主題トセル図ヲ思ヒ立チ」「案山子を立たせ、また雲の模様にもひかれて描いた」とある。さらに「スケッチニ過ギズ」とも添えられている。つまりこの絵は、完成作というよりも、一瞬の感動を留めた即興的なスケッチであった。それにもかかわらず、今日この絵が放つ深い余韻は、黒田が生涯をかけて追い求めた「自然と人間のあわい」に触れているからにほかならない。

空の青はどこまでも澄み、白い雲がゆるやかに流れる。その下で案山子は、まるで時の流れを測るかのように静止している。風に晒され、少し傾きながらも、なお立ち続けるその姿には、不思議な生命感が宿る。黒田はここで、かつて《湖畔》(1897年)に見せたような、明るい光と人物の調和を描くことを目的としていない。むしろ、自然の中で人間がどれほど儚く、同時に自然と不可分であるかを見つめている。

色彩は簡潔で、筆致もおおらかだ。案山子の衣の灰色や土の褐色が、秋の乾いた空気に溶け込む。雲の陰影や空の青には、晩年の黒田らしい柔らかさと同時に、どこか諦念のような静けさが漂う。かつて彼がフランスで学んだアカデミックな構成や、印象派的な光の探究は、ここではもうほとんど影を潜めている。あるのは、自然に対してまっすぐに向けられた視線と、絵筆の感覚そのものだ。

「スケッチに過ぎず」と本人は言う。しかし、スケッチだからこそ見える世界がある。構図を練り、形を整えることよりも、その瞬間の光と空気の変化を感じ取ること。黒田はここで、制度の重責を離れ、ただひとりの画家として自然と向き合っているように見える。その自由な呼吸が、この小さな板絵の中に確かに刻まれている。

案山子という存在には、どこか寓意的な響きがある。人間の形をしていながら命はなく、風と光にさらされながら畑を守る。人工と自然、生と無のあわいに立つその姿は、まるで老いた芸術家自身の影のようにも見える。帝国美術院の長として制度を築き上げた黒田は、同時にその重圧に耐えながら創作の自由を求めていた。案山子は、その孤独と責任のはざまに立つ画家の自己像でもあったのかもしれない。

1920年、大正の空気はすでに変わりつつあった。都市化が進み、農村の風景は急速に姿を消していく。西洋美術の技法を吸収しながらも、日本の風土をどう描くか――この問いは、多くの画家たちを悩ませていた。土田麦僊が《大原女》に、速水御舟が《炎舞》にそれぞれの答えを探したように、黒田もまた《案山子》で日本的自然へのまなざしを新たにしていた。外来の写実ではなく、自らの土地と空気を感じ取る「内発的な絵画」への萌芽が、ここに見える。

案山子が立つ畑の向こうには、見えない風の動きと時間の気配がある。雲は形を変え、光は傾き、やがて夕暮れが訪れるだろう。その移ろいの中で、案山子はただ静かに立ち尽くす。黒田がこの一瞬を描き留めたとき、彼の中にはどんな思いがあったのだろうか。自然を観察する科学者のような目ではなく、限りある生命をもって世界を見つめる人間の目――《案山子》には、そんな深いまなざしが滲んでいる。

黒田清輝の晩年は、制度の中での立場と、画家としての自由とのあいだで揺れる日々だった。彼が選んだのは、雄大な自然を描くことでも、理想化された人物を描くことでもない。畑に立つ案山子、そのありふれた風景の中にこそ、人生の終わりに近づいた画家の眼差しが凝縮されている。

豊かな空と雲の下に、ひとつの案山子が立っている。その静かな姿を見つめていると、私たち自身もまた、自然の中の小さな存在にすぎないことを思い出す。風が吹き、光が移ろい、雲が形を変える。そのすべての瞬間が、絵の中に息づいている。黒田清輝《案山子》は、完成された「作品」ではなく、自然と人間のあいだに漂う一瞬の感情の記録である。そしてそこには、画家の晩年の静けさと、絵を描くことの根源的な歓びとが、そっと重なり合っている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。