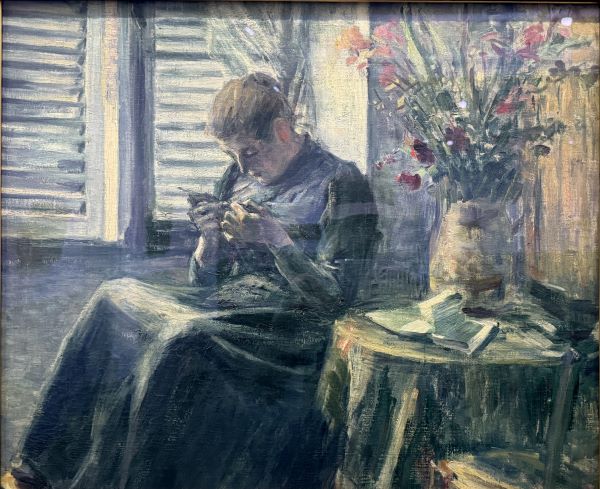

【編物】黒田清輝ー黒田記念館所蔵

光の織り目――黒田清輝《編物》にみる静謐と近代のまなざし

日常の手仕事から生まれる近代日本洋画の原点

明治二十三年(1890年)頃、パリの片隅で若き黒田清輝が描いた《編物》は、劇的な主題も寓意も持たない。そこにあるのは、椅子に腰かけ、手元の糸と針に静かに集中する一人の女性の姿だけである。しかし、その控えめな画面の中には、黒田が異国の地で培った美意識の成熟と、後に日本近代洋画を方向づけることとなる新しい視覚の誕生が、確かに息づいている。

黒田は1884年に渡仏し、はじめは法律を学ぶつもりであったが、やがて絵画に転じ、ラファエル・コランの指導のもとに修行を重ねた。パリ滞在から四年ほどを経たこの時期、彼の制作は、単なる模写や修業の段階を超え、自らの視点で世界を描く試みへと移行していた。《編物》は、まさにその転換期に位置する作品である。

この絵の魅力は、まず構図の穏やかな均衡にある。女性の姿勢はやや斜めに傾き、手元に注がれる視線が画面の中心に視覚的な焦点をつくる。周囲の空間は抑制され、装飾的な要素は極力排されている。そのため、観者は自然と彼女の沈黙と集中の内側へと導かれる。描かれているのは「行為としての編物」ではなく、「心が編物に沈潜する瞬間」である。そこには、明確な物語性よりも、内面に光を当てようとする近代的な眼差しが漂っている。

筆触は柔らかく、境界線はほとんど意識されない。肌や衣服のトーンは光の移ろいによって形づくられ、輪郭は空気の中に溶けていく。アカデミックな写実を基礎にしながらも、光の柔らかい滲みが印象派的な感覚を感じさせる。この両義的な表現こそ、黒田の留学期を特徴づける重要な要素であろう。すなわち、伝統的技法と新しい光の感受性のあいだで、彼は独自の均衡点を探っていたのだ。

《編物》における光は、画面左上から静かに差し込み、女性の頬や手、衣服の皺をやさしく照らす。その光は、物の輪郭を際立たせるための明暗ではなく、空気の中に漂う時間の密度を描くためのものである。黒田が後に「外光派」の旗手と呼ばれるようになる萌芽が、すでにここに見て取れる。室内光でありながら、自然光の温度を思わせる描写。それは、外界の光と内面の静けさが交差する瞬間の詩的な表現である。

色彩は極めて抑制的だ。背景は灰色がかった淡い色調でまとめられ、女性の姿を包みこむように支える。彼女の衣服や肌の色にはわずかな温もりが漂い、冷たい光に柔らかな生命の息づかいを与える。派手さを排したその調和は、まるで静かな室内に響く針の音のように、静謐で、奥行きのある響きを残す。

題名の通り、《編物》が取り上げる主題は「女性の日常」である。編物は家庭的で、繰り返される手仕事であり、そこに劇的な緊張はない。しかし黒田は、まさにその平凡さの中に美を見出した。これは、西洋の伝統的絵画が扱ってきた宗教や神話といった「大きな物語」から離れ、日常生活の中にある微細な美を描こうとする近代絵画の潮流に直結する姿勢である。

このような視点は、19世紀後半のフランスで成熟した印象派や自然主義の流れと響き合う。モネやドガ、バスティアン=ルパージュらが、都市の光景や庶民の営みに詩情を見出したのと同様に、黒田もまた「ありふれた瞬間の中の輝き」に着目した。だが、その眼差しは単なる模倣ではない。彼が描いた女性像には、異国の地に生きる日本人の感受性が滲んでいる。すなわち、静けさの中に宿る情緒、沈黙に込められた精神性が、画面に独特の陰影を与えているのである。

《編物》の女性は、観者に視線を返さず、ただ自身の世界に沈む。その姿は孤独というよりも、自己と向き合う時間の象徴だ。黒田はこの「内省の姿」を通して、近代人の精神的な独立、そして個の自覚を描こうとしたのではないか。彼にとってそれは、西洋的個人主義の模倣ではなく、自らの内側に静かな強さを見出す行為だった。

1890年前後のフランス美術は、印象派からポスト印象派への移行期にあった。ゴッホ、ゴーガン、セザンヌらが個の表現を極めようとする中で、黒田はより穏やかな「普遍の美」を志向した。過剰な主観性よりも、観る者が共感できる自然な表現――それが、彼が日本に持ち帰ろうとした近代美術の理想であった。

後年、黒田は帰国して「白馬会」を結成し、東京美術学校で教鞭をとる。彼の指導の根底には、《編物》のような作品で培われた「光を見る眼」と「日常を描く感性」が息づいていた。華やかなサロン画でもなく、象徴主義的な虚飾でもない、生活の中に息づく美。その理念が、日本洋画の礎を築いたのである。

《編物》は、規模も控えめで、代表作として挙げられることは少ない。だが、その静かな画面には、黒田の思想が凝縮されている。外の世界の激動とは対照的に、彼はアトリエの中で光と静けさを編み上げていた。女性が糸を紡ぐように、彼は自らの感覚を未来の絵画へと紡いだのだ。

この作品を前にすると、絵画とは単に外界を写すものではなく、「時間の手触り」を留める行為であることに気づかされる。編まれる糸の一本一本に、留学時代の黒田自身の沈黙と集中が重なる。そこに見えるのは、近代という新しい時代の始まりに、ひとりの画家が見つめた“静かな革命”の光である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。