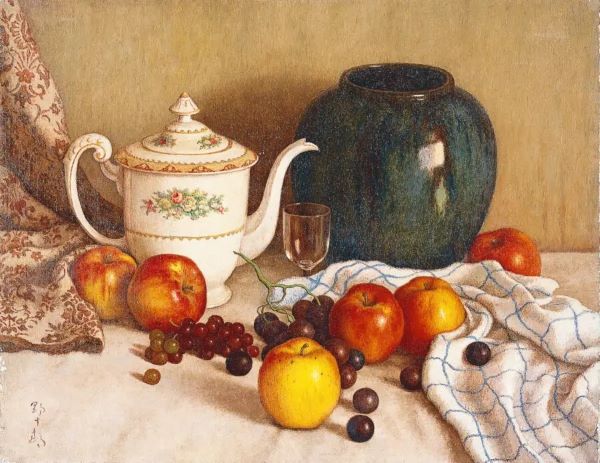

【ティーポットのある静物】髙島野十郎ー福岡県立美術館蔵

銀の器、沈黙の光

――髙島野十郎《ティーポットのある静物》をめぐって――

ひとつのティーポットが、これほどまでに深い沈黙を語ることがあるだろうか。髙島野十郎の《ティーポットのある静物》は、単なる器物の描写を超え、存在そのものの呼吸を伝えるような作品である。戦後の混乱がまだ冷めやらぬ昭和二十年代、画壇の喧噪とは無縁の場所で、野十郎は孤独に筆を執った。世俗の栄達を顧みず、ただ光と影のあいだに潜む真実を追い求める彼の姿勢は、まるで修行僧のようである。その探求の軌跡は、静物画という一見平凡な主題のなかに、宗教的ともいえる緊張と静謐を宿らせた。

画面の中心に据えられた金属製のティーポットは、無機的でありながら、どこか人間的な体温を帯びている。磨かれた表面は光を鈍く反射し、周囲の暗がりの中で静かに呼吸しているようだ。その周囲には果実や器が控えめに配置されているが、どれも主役ではない。すべてはティーポットに収斂し、その反射光の中にわずかな色と気配を残すのみである。華やかさや生活感を排した構図の背後には、物質的な豊かさとは異なる、精神の純度を求める眼差しがある。

金属という素材の選択には、野十郎の「光」への執念が表れている。陶磁器の柔らかさでも、ガラスの透明さでもなく、冷たく硬い金属は光を拒むようでいて、実はもっとも誠実にそれを受け止める。反射する光は、単なる現象ではなく、存在の証そのものだ。ティーポットに映るわずかなハイライトは、静寂の中に差し込む啓示のようであり、そこに画家が見たのは、この世界を貫く見えざる秩序だったのではないか。光はここで、物を照らすための手段ではなく、物の「あること」を確証する精神的な象徴として現れている。

色彩は抑制され、沈んだトーンが画面を支配する。野十郎は鮮やかな装飾を拒み、あえて色を沈めることで、光の呼吸を際立たせている。背景の暗闇は決して空虚ではなく、むしろ対象の存在を包み込む深い宇宙のようだ。ティーポットの銀灰色と果実の柔らかな色合いは、静謐な響きを奏で、まるで音楽の休符のように沈黙の時間を刻んでいる。その静けさは、見つめれば見つめるほどに密度を増し、やがて鑑賞者の内面をも静寂へと導いていく。

戦後という時代において、このような作品を描くことは、ひとつの抵抗であったとも言える。社会が復興と効率を叫び、画壇が新しい価値を競い合うなかで、野十郎はただ黙して光を描いた。彼のティーポットは、日常の象徴であるはずの器物を、俗世から切り離して純粋な「存在」として提示する。そこには団欒の温かさも、生活の匂いもない。むしろ、孤独と沈黙だけが支配する。だがその孤独こそ、時代の中で最も誠実な態度であったのではないか。人々が未来を語りながら不安を抱えていた時代に、彼は静物を通して、「人間はいかにして存在の根を確かめるか」という問いを描いていた。

この孤高の姿勢は、セザンヌやシャルダン、あるいはスルバランといった西洋の巨匠たちの伝統に連なる。しかし、野十郎の視線はそれらを単に模倣するものではない。セザンヌが秩序を、シャルダンが親密さを、スルバランが聖性を追求したのに対し、野十郎は「光の孤独」を描いた。彼の光は神の啓示ではなく、自然の摂理に宿る静かな真理である。ティーポットの金属面に宿る反射は、世界の一部を映し取りながらも、それを超えた精神の鏡として機能している。そこに見えるのは、物ではなく「見るという行為」そのものの純粋さだ。

《ティーポットのある静物》は、画家の生涯にわたる主題「光」の変奏である。蝋燭や満月といったモチーフに見られるように、野十郎にとって光は常に自己と世界をつなぐ唯一の手段であった。だがこの作品では、光は外界から降り注ぐものではなく、物体の内部から滲み出るように描かれている。金属の表面に宿る微光は、物の沈黙の中から発せられる呼吸のようであり、まるで世界そのものが静かに祈っているように見える。

この絵の前に立つとき、観る者は必ず自問するだろう――なぜ、ティーポットなのか。なぜ、これほどまでに無機的な器が、これほどまでに人間的なのか。野十郎は、凡庸なものの中に永遠を見た画家であった。美しいものを描くのではなく、何でもないものを凝視し続け、そのなかに宿る光を見出す。その態度は、まさに「見る」という行為の倫理を示している。日常の中に潜む永遠、沈黙の中の光。野十郎のティーポットは、それを教えてくれる。

この作品を見終えたあと、私たちは世界を見る目がわずかに変わる。食卓の上の器、窓辺に射す朝の光、沈黙する物たち――それらすべてが、かすかな光を湛え、確かに「在る」ことを告げている。髙島野十郎の絵は、物を描くことを通して、世界と人間の関係を問い直す。沈黙の中で光が語る。その声に耳を澄ますとき、私たちはようやく気づくのだ。ありふれたものの中に、永遠が宿っていることを。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。