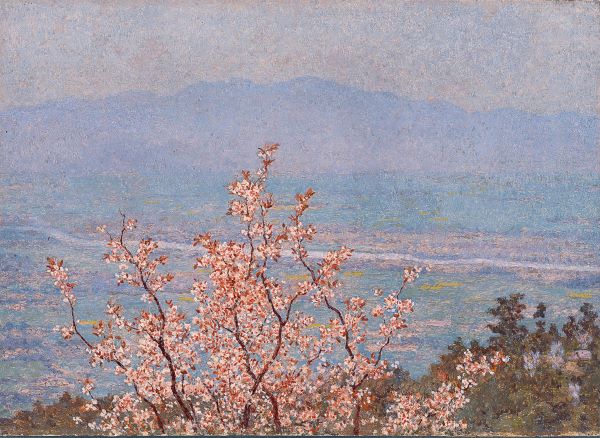

【筑後川遠望】髙島野十郎ー福岡県立美術館

《筑後川遠望》——光と風土の静謐なる交響

髙島野十郎、郷土の地平に見る「永遠の自然」

福岡県久留米に生まれた洋画家・髙島野十郎(1890–1975)は、近代日本美術史において孤高の存在として屹立している。中央画壇の潮流に身を置きながらも、名声や流行とは無縁に、自らの信じる絵画の道を貫いた。彼が一貫して追求したのは、自然をただ写し取るのではなく、その奥に潜む「永遠の光」を描くことであった。その探求の果てに生まれたのが、彼の代表作《蝋燭》や《月》のシリーズである。しかし、その華やかな象徴の背後には、郷土・筑後の風土に根ざした静かなまなざしが息づいている。その結晶が、戦後間もない時期に描かれた《筑後川遠望》(1949年頃)である。

この作品において、野十郎は故郷・筑後の大地を遠景として描く。そこに広がるのは、人の営みを排した、ただ自然の呼吸だけが響く静寂の世界だ。筑後川は九州北部を悠々と流れ、「筑紫次郎」とも称される大河である。その豊かな流れは久留米の風土と人々の暮らしを育んできた。野十郎にとって、この川は単なる風景ではなく、魂の奥底に刻まれた原風景であった。幼少期より見慣れたその光景は、画家にとって「帰る場所」であり、「描く理由」でもあったのだ。

《筑後川遠望》の構図は、きわめて静かで抑制的である。広く取られた空と川の水平線が画面を支配し、遠方の山々が霞の中に沈む。空気は澄み、光は柔らかく拡散している。そこには派手なドラマや技巧の誇示はない。むしろ、淡々とした筆致によって、自然が持つ時間の深みを表現している。この「平凡さ」にこそ、野十郎の真骨頂がある。彼は自然の中に潜む「永続するもの」を描こうとし、変わりゆく時代の中で変わらない秩序を探し求めた。

野十郎はしばしば「光の画家」と称される。《筑後川遠望》でも、その光の扱いはきわめて独特である。川面に差す光はまばゆい反射ではなく、むしろ空気をふくんだ穏やかな明るさとして描かれる。画面全体に行き渡る高明度の色彩が、空と川、そして遠山をひとつの呼吸のように結びつけている。そこには印象派的な瞬間のきらめきではなく、永遠に持続するような「静謐な光」がある。この光は、野十郎が生涯追い求めた「内面的リアリズム」、すなわち自然の外形ではなく、その本質的な生命感を描こうとする姿勢を象徴している。

彼にとって、自然とは対象ではなく、自己の精神を映す鏡であった。川の流れや空の広がり、山のかすみは、画家の内面の静けさと祈りの象徴である。そこには、戦後の混乱の時代にあっても、普遍的なものへの確信と信念が息づいている。《筑後川遠望》の画面には、人の姿も建物も描かれない。自然だけが在る。その徹底した静寂の中に、野十郎の孤高の精神が浮かび上がる。

1949年、日本は敗戦からの再生を模索していた。芸術の世界では、抽象や社会的テーマ、戦争の記憶を描く表現が主流となっていた。しかし、野十郎はあえて「風景」に立ち戻った。これは、流行や思想の波に身を委ねないという強い意志の表れである。彼は時代を描くことよりも、「時代を超えるもの」を描くことを選んだ。その選択こそ、彼の作品が今日なお静かに輝き続ける理由である。

《筑後川遠望》は、《蝋燭》や《満月》のような劇的な光の絵とは異なる表現を見せるが、根底に流れる思想は同じだ。蝋燭の炎が孤独な一点の光を象徴するなら、《筑後川遠望》の光は広がりの中の調和を示す。いずれも、光を通して「存在の根源」に迫ろうとする画家の精神の軌跡である。また、戦後の《菜の花》や《海辺の秋花》といった花の作品とも通じる。そこにも、生命の息吹を「光の響き」として描こうとする共通の志がある。

日本近代洋画における風景画は、黒田清輝や青木繁、岸田劉生、安井曾太郎らによって多様な発展を遂げてきた。その中で、野十郎の風景画は特異な位置に立つ。彼は外光描写の技巧を受け入れながらも、印象派的な感覚主義を超え、自然の永遠性と精神性に迫った。その姿勢は、同郷の青木繁のロマンティックな自然観とも、東京画壇の写実主義とも異なる、独自の「孤高のリアリズム」である。

《筑後川遠望》は、単なる郷土の風景を超えた「精神的風景画」と言える。そこに描かれるのは、自然そのものの静けさと、人間精神の深奥が共鳴する場である。戦後という不安定な時代にあっても、変わらぬ川の流れ、移ろう雲の光、霞む山の輪郭――それらが、普遍的な存在の秩序を告げている。

髙島野十郎にとって、風景を描くことは祈りに等しかった。筑後川の穏やかな流れを前に、彼は人間の小さな営みを超えた自然の永続性を見つめたのだろう。その筆致には、風土への深い敬意と、存在の確信が静かに宿っている。私たちがこの作品の前に立つとき、そこに見出すのは単なる風景ではない。それは、土地と人間、光と精神が響き合う「存在の絵画」なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。