存在の光を描く――髙島野十郎《田園太陽》にみる自然と人間の臨界

孤高の画家が見つめた「光」と「生命」の形而上的風景

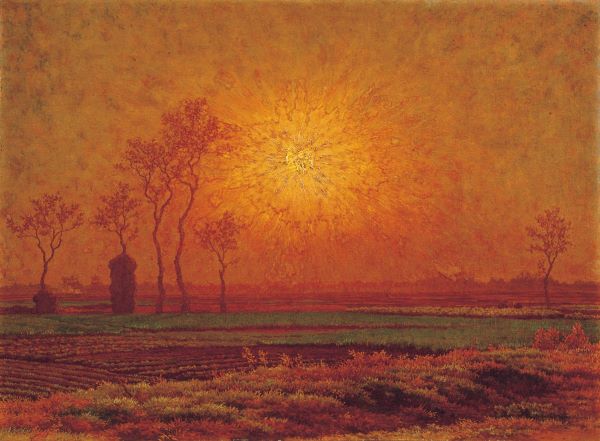

髙島野十郎(1890–1975)の作品を語るとき、我々はまず、その徹底した孤独と自然への畏敬の念に行き当たる。彼は画壇の潮流や社会的評価から遠く離れ、ただ自己の内的必然に従って描き続けた稀有な画家である。いわば「孤高の修行僧」として筆をとった野十郎にとって、絵画とは表現ではなく祈りであり、自己と自然のあいだに横たわる深淵を見つめる行為だった。その探求の核心にあったのが「光」である。蝋燭の淡い炎に象徴される微光の世界から、全宇宙を覆う太陽の光に至るまで、野十郎の画業は光のさまざまな位相を描く試みの連続であった。1956年の《田園太陽》は、その頂点に位置する作品といえる。

太陽の異様な顕現――存在そのものとしての光

《田園太陽》の画面を前にすると、まず眼を射るのは、キャンバス中央やや上方に輝く太陽の異常な存在感である。白熱する光球は、周囲に放射状の光暈を放ち、画面全体を支配する。普通、風景画における太陽は光源として仄かに暗示される程度だが、野十郎はそれを真正面から描き込む。そこにあるのは自然の装飾ではなく、存在そのものの顕現だ。

太陽の周囲では、白、黄、橙が溶け合い、絵具の層がまるで熱を帯びているかのように見える。強烈な光は大地の緑や家々の輪郭を融解させ、現実の風景を幻視的な空間へと変貌させる。農家の屋根も畦道も、光の奔流の中で揺らめく影のようだ。野十郎は、対象の形を破壊するほどの光を描くことで、自然の根源的な力――創造と破壊、生命と死を併せ持つ両義性――を可視化している。太陽は単なる天体ではなく、宇宙的な「存在の象徴」として立ち上がってくる。

光への執念と孤独な観察

1950年代の野十郎は、すでに画壇から離れ、千葉県柏の農村で静かな生活を送っていた。晴耕雨描のような日々の中で、彼は季節の移ろいとともに変化する太陽の光を凝視し続けた。絵筆は観念の道具ではなく、観察の延長にあった。《田園太陽》の光は、抽象的理想ではなく、実際に見続けた自然の記憶から生まれている。

《蝋燭》シリーズが暗闇にともる一条の光を描いた「微光の探求」であったとすれば、《田園太陽》はその対極、すべてを飲み込む「全光の絵画」である。彼は光をもって自然を描くのではなく、光そのものを描こうとした。そこにあるのは、観念でも比喩でもない、実在の前での沈黙と対峙の記録である。

田園という舞台装置――人間と自然の距離

画面下部の田園風景は、一見すれば穏やかな農村の情景を思わせる。しかし、太陽の圧倒的照度のもとで、それらの形象は非現実的に溶け合い、ほとんど夢幻のように浮かび上がる。田園は、単なる風景の再現ではなく、光の顕現を支える「舞台」として機能しているのだ。

農村は、太陽とともに生きる人間の原初的な場所である。労働も収穫も、太陽の恩寵と暴威の両方を受ける。《田園太陽》のまばゆい光は、自然への畏怖と人間の従属の象徴である。人間の理性では制御できない自然の摂理の前で、野十郎の筆致は静かに震えている。そこに描かれるのは、文明と自然の境界線上に立つ人間の小さな影である。

日本的太陽と形而上の光

西洋絵画において「太陽」はしばしば視覚的効果の要素として扱われてきた。印象派やポスト印象派の画家たちが追い求めたのは、瞬間の輝き、光の分解と色彩の振動であった。だが、野十郎の太陽はまったく異質である。それは視覚を超えた「存在の光」であり、宗教的、あるいは哲学的な深みを伴っている。

この点で、《田園太陽》は日本的な自然観とも響き合う。太陽は古来、天照大神として神格化され、稲作文化の中心にあった。野十郎の太陽にも、神話的な崇高さが漂う。1956年という戦後復興期にこの作品が描かれたことを思えば、それは文明の再建を超えて、人間が自然とどう向き合うかを問う祈りの図像とも読める。

孤高の精神が照らす光

野十郎は生涯を通じて、いかなる芸術運動にも与しなかった。彼の絵は流派や時代の潮流から孤立している。しかし、まさにその孤高こそが、《田園太陽》に宿る独自の輝きを生み出した。彼にとって絵画は自己の表現ではなく、自然の真実を受け取るための修練だった。太陽を直視するという行為そのものが、自然と自己を賭けた試練だったのである。

《田園太陽》に描かれた光は、単に風景を照らすものではなく、存在の根底を暴き出す光だ。そこには、神聖と恐怖、恵みと破壊の両極が共存する。太陽は、世界を生かすと同時に、すべてを焼き尽くす。野十郎はその真実を、筆のすべてを賭けて描き出した。

現代への問い――自然の中に生きること

都市化と機械化が進む現代において、私たちは日常的に太陽を見上げることを忘れつつある。だが、《田園太陽》は、光のもとに生きるという根源的な実感を呼び覚ます。野十郎が孤独な農村で見つめた太陽は、今を生きる私たちに向けて、自然とともにある生の意味を静かに問いかけている。

この作品は、もはや風景画の範疇を超え、存在論的な絵画である。光は単なる物理現象ではなく、存在の証であり、祈りの象徴である。《田園太陽》の前に立つとき、我々は自然の偉大さと人間の限界、そしてその間に潜む崇高な調和の気配に気づくのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。