【秋のうた】甲斐仁代ー東京国立近代美術館

色の詩が聴こえる——甲斐仁代《秋のうた》にみる光と時間の層

1959年、色彩の響きで季節を奏でた一枚の“うた”

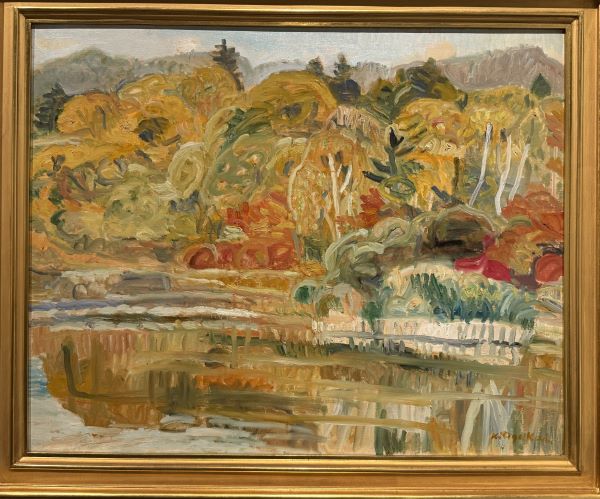

1959年、甲斐仁代によって描かれた《秋のうた》は、日本の戦後洋画史のなかでも特に「色彩の詩学」を体現した作品として位置づけられる。縦73センチ、横91センチの中型キャンバスに展開されるその画面は、単なる秋景の描写ではなく、光と空気、時間と記憶の層が折り重なったような奥行きを持つ。そこには、色彩という言語で季節のうたを紡ぐような、静かながら深い抒情が息づいている。

甲斐仁代は、岩手県の自然の中で育った。その厳しくも豊かな風土は、彼女にとって生涯の感覚的基盤となった。北国の光は強くも脆く、空気には湿度と透明さが共存する。そうした環境の記憶が、彼女の色彩感覚を独自の方向へと導いたのである。戦前から戦後にかけて、美術学校で基礎を学んだのち、甲斐は流行や主義に流されることなく、色そのものを感情の核とする制作を続けた。彼女の筆は、対象を再現するためではなく、色彩そのものが発する「響き」を聴き取り、それを画面に翻訳するためにあった。

《秋のうた》が描かれた1959年は、戦後日本が経済成長の坂を登り始める一方で、美術界では抽象表現主義やアンフォルメルが盛んに紹介され、前衛的運動が新たな地平を切り拓こうとしていた時期だった。だが、甲斐はそうした激しい筆致や即興性の潮流とは一線を画し、むしろ「静かな内側の変化」に耳を澄ます道を選んだ。彼女の抽象は、爆発ではなく沈潜、破壊ではなく調和へと向かう。そこにあるのは、季節のうつろいを呼吸のように感じ取り、それを色彩で記譜するような感性である。

画面を覆うのは、オレンジ、朱、黄褐色といった暖色の層である。これらの色は決して平面的に塗られてはいない。甲斐は絵具を重ねながらも、その層をわずかに透かせ、下層の色が呼吸する余白を残す。オレンジの上に青緑を薄くかけることで、光が滲み出るような効果を生み出し、見る者はまるで秋の陽射しが落ち葉を透かす瞬間を目撃するような感覚を覚える。筆致は柔らかくも緊張を帯び、偶然と計算が微妙な均衡を保っている。甲斐は色を混ぜず、ほぼ純粋なままの絵具を画面上で触れ合わせ、境界で生まれる“わずかな濁り”を生命の息吹として取り込んでいるのだ。

《秋のうた》における構図は、明確な形や線の存在を意図的に排除している。かわりに、色面が重なり合い、溶け合い、離れては再び寄り添う。その運動はどこか音楽的で、まるで旋律がゆるやかに流れていくようなリズムを生んでいる。観者の視線は、画面の中心から外縁へ、また外縁から中心へと自然に往復し、静かな波のように動く。この構成の流れが、題名の「うた」を文字どおり視覚化している。甲斐は絵画を“見るもの”としてではなく、“聴くもの”として構築したのである。

暖色の奥に忍ばせた青緑や灰色は、秋の中に潜む冷気や静寂の気配を象徴している。秋という季節は、豊かさと同時に終わりの兆しを含む。甲斐はその両義的な感情——温もりと寂寥——を、色の重ね合わせによって同時に成立させた。暖色と寒色がせめぎ合う境界には、まるで一陣の風が吹き抜けるような揺らぎがあり、そのわずかな変化が鑑賞者の心をかすかに震わせる。こうして《秋のうた》は、時間の経過そのものを画面上に留める詩的な装置となっている。

この作品が特筆されるのは、甲斐が抽象と具象の中間に立つ独自の表現領域を確立した点にある。彼女の絵は、風景を描いているようでいて、どこにも特定の対象がない。しかし、色彩の響きが観る者の記憶を呼び覚まし、「どこかで見た秋」の感覚を喚起する。それは単なる自然の描写ではなく、内面の風景であり、感情の気象図である。抽象化とは、対象を捨てることではなく、より本質的な“感覚のかたち”を追う行為である——《秋のうた》はその思想を端的に示す一枚なのだ。

興味深いのは、この作品が後に東京国立近代美術館に収蔵された経緯である。実業家・石橋正二郎による寄贈によって、甲斐の作品は公的な美術史の中に確固たる位置を得た。これは、当時まだ少数派であった女性洋画家にとって、社会的にも象徴的な出来事であった。美術館の壁に掛けられた《秋のうた》は、単なる個人の成果を超え、女性の表現者としての存在を日本近代美術史に刻みつけることとなった。

《秋のうた》を前にした観者は、まずその温もりに包まれる。だが見続けるうちに、色の層の奥に潜むわずかな冷たさ、沈黙の気配を感じ取るだろう。それは、秋の夕暮れに差す最後の光のように、優しさと寂しさが同居する時間である。甲斐の色彩は、言葉ではなく感覚で語る。それはまるで、誰かの胸の奥で静かに流れる旋律のようだ。

《秋のうた》は、甲斐仁代の画業の中でも、最も成熟した色彩表現の結晶である。そこに見られるのは、自然と心の共鳴、時間と感情の層の交差、そして「見る」ことと「聴く」ことの境界の消失である。彼女の描いた“秋”は、過ぎゆく季節を惜しむ歌ではなく、いまこの瞬間に生きる光と影の調和そのものだ。その静謐な響きは、半世紀を経た今もなお、見る者の心に深く沁み入る。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。