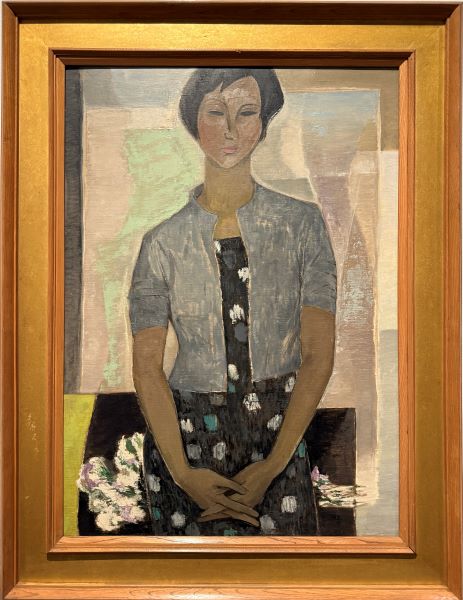

【立てる少女】深沢紅子ー東京国立近代美術館

静かに立つ光——深沢紅子《立てる少女》にみる戦後女性像の美学

色と余白の呼吸が紡ぐ、ひとりの少女の内なる時間

1959年、文部省買上げとなった深沢紅子《立てる少女》は、戦後日本の洋画史の中で、特異な静けさを放つ作品である。そこには、女性画家としての歩み、色彩の詩学、そして変動する時代の空気が、幾層もの透明な絵の具のヴェールの下に潜んでいる。深沢は、光の明暗を描くことよりも、その間に漂う「気配」を描こうとした画家であった。彼女の絵画は、見えるものよりも「見えないもの」のためにある。

深沢紅子は1903(明治36)年、岩手県盛岡に生まれる。幼少期から日本画に親しみ、花や自然を描くことで、色と形の関係に敏感な感性を育んだ。女子美術学校在学中、ゴッホ《ひまわり》との出会いが転機となる。絵具そのものが光を放つという体験は、彼女を日本画から洋画へと導き、岡田三郎助の門を叩かせた。しかし、彼女の作品を単に「岡田派」の系譜として見ることはできない。《立てる少女》を前にすると、深沢の色彩には、師の明快な光表現に加え、日本画的な層の深さと間の呼吸が宿っていることに気づかされる。

1925(大正14)年、二科展への初出品で2点同時入選を果たした深沢は、その清新な筆致と感覚で注目を集めた。当時、中央画壇で女性画家が評価を得ることは極めて稀だった。しかし彼女はその後も着実に発表を重ね、1937年からは一水会展に参加する。有島生馬や安井曽太郎といった同時代の画家たちとの交流を通じて、人物画と静物画の双方で独自の表現を確立していった。

《立てる少女》が制作された1959年、日本は高度経済成長の入口に立っていた。未来志向の空気が漂う一方で、戦後の不安や喪失感もまだ社会の底に残っていた。深沢の描く少女は、まさにこの時代の狭間に立つ存在である。タイトルが示す「立つ」という行為は、単なるポーズではなく、戦後の女性たちが自らの足で未来を見据える姿の象徴である。

少女は、画面の中心やや右に、垂直に近い姿勢で立つ。その姿勢には緊張と柔らかさが共存している。わずかに傾いた肩や腰のラインが、硬直ではない「しなやかな自立」を示す。視線は正面を向きながらも、わずかに遠くへ流れる。その目は、鑑賞者と交わることを避けつつも、どこかで私たちを見透かしている。ここには、戦後の女性が内面に秘めた静かな誇りと孤独が共鳴している。

深沢の色彩は、光そのもののように繊細である。白を基調とし、淡い青、緑、桃色が何層にも重ねられる。絵具の下層から透け出る微かな温度が、少女の肌に生命の息吹を与える。明確な輪郭線はなく、隣り合う色面の接触によって形が自然に立ち上がる。これは、西洋的な構築よりも、東洋的な「にじみ」の感覚に近い。日本画で用いられる胡粉の透過性や岩絵具の呼吸を、油彩の中に再構築したといえるだろう。

背景には、ほとんど何も描かれていない。家具も風景も排され、広い余白が少女の周囲を包む。だがこの余白は「何もない空間」ではない。光の揺らぎ、筆致の震え、絵の具の痕跡が微かに残り、画面全体が呼吸するような気配を持つ。そこに、深沢が日本画から引き継いだ「間(ま)」の美学が息づいている。少女と背景の間に設けられた距離は、観る者の想像を誘い、少女の内面へと静かに導く。

深沢の筆致は、決して大きくはない。短く、柔らかく、震えるように重ねられたストロークが、衣服や肌の質感を繊細に表す。衣の襞は明暗ではなく、色のわずかな濃淡で表現され、空気の透明感が優先されている。これらの細部の積み重ねが、少女の存在を「実在」としてではなく、「光と時間の層」として立ち上げる。

1959年の第21回一水会展に出品された《立てる少女》は、同年、文部省に買上げられた。当時、国が女性画家の作品を収蔵することは極めて異例であり、それだけこの作品が持つ完成度と時代的意義が高く評価された証左である。一水会という、安井曽太郎らが主導した自由な表現の場で、深沢は女性の自立を静かな象徴として描き出した。

少女の佇まいは、単なる肖像を超えて、戦後の女性たちの精神の肖像となった。彼女の表情には淡い憂いが漂いながらも、そこには希望の光がわずかに射している。白と淡彩の響き合いは、過去と未来、喪失と再生のはざまを生きた女性たちの姿を暗示する。

深沢紅子は、生涯を通じて花と女性を描き続けた。だが、彼女の花はただの静物ではなく、呼吸する存在であり、女性像は単なるモデルではなく「時代を映す鏡」であった。《立てる少女》はその頂点に位置する作品であり、戦後日本洋画における女性表現の新たな地平を切り開いたといえる。

静かに立つ少女の姿は、今日の私たちにとってもなお、問いを投げかける。自立とは何か、柔らかさとは何か。深沢の色彩は、半世紀を経てもなお、私たちの視線を優しく照らし返す。その透明な層の奥には、時代を越えて「立つ」女性の姿が、光とともに息づいている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。