【(A+B)² 意味構造】北脇昇ー東京国立近代美術館

「数理の詩学——北脇昇《(A+B)² 意味構造》にみる構造と生命の対話」

抽象と自然のあいだにひらかれた「数学が絵になる」瞬間

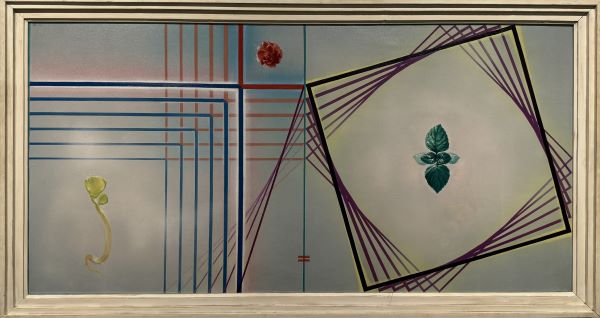

1940年(昭和15年)、日本の抽象絵画にひとつの特異点が生まれた。北脇昇の《(A+B)² 意味構造》である。油彩・キャンバスによるこの作品は、単なる形式的実験や抽象化の試みではなく、「数学が絵になった」という作者自身の言葉が示すように、数理の構造を造形的原理へと転換する大胆な試みだった。そこには、幾何学的秩序と有機的生命の生成が響き合う、静かで緊張に満ちた空間が広がっている。

北脇が参照したのは、古代ギリシア以来の数学的美の象徴ともいえるピタゴラスの定理、そしてそれを展開する代数式 (A+B)² = A² + 2AB + B² である。彼にとってこの公式は、単なる記号体系ではなく、形態が生まれ、変化していく「構造の詩」であった。二つの正方形(A²・B²)は画面内に対応する形として配置され、両者を結ぶ「2AB」の関係は、動的な回転や交差のリズムとして視覚化されている。すなわち、この数式は絵画内部で生きており、論理が形態へと転生しているのだ。

画面は左右に分かれ、左には格子状に組まれた矩形群、右には中心点を軸に回転を示唆する正方形が描かれる。両者は一見すると静止しているが、線と面の関係がわずかにずれ、画面全体に微細な運動感を与えている。幾何学の構成が「時間」を獲得する瞬間である。この構成は、定式化された数学的秩序が、生命のように呼吸を始める過程を示している。

だが北脇の革新は、単なる構造の描出に留まらない。画面には幾何形態に寄り添うように、植物の芽や葉のモチーフが散りばめられている。硬質な構造と柔らかな生命との共存。ここにこそ、北脇の思考の中核がある。植物の成長は、数理的秩序そのもの——芽が伸び、葉が開き、花が咲く過程には比例や反復、黄金比やフィボナッチ数列のような自然の数学が潜んでいる。北脇はこの秩序を、抽象幾何の内部に見出し、自然と数学、感性と理性を一体化する絵画を構想したのである。

「数学が絵になった」という北脇の言葉は、単なる感嘆ではない。西洋の抽象絵画がモンドリアンやカンディンスキーによって「純粋造形」や「精神的抽象」へ向かっていた時代、日本ではまだ抽象は異端的な存在だった。戦時体制下の1940年において、北脇がこうした数理的抽象に挑んだことは、精神の自由を守る行為でもあった。国家が「写実」や「現実表現」を求める中で、彼は「構造」という見えない真理を描くことで、芸術の自立を宣言していたのである。

色彩の制御もまた、構造の一部として機能している。限られた色調の中で、正方形の面ごとに微妙なトーンの差が設けられ、回転を示す部分ではわずかな色のずれが生じる。それが視覚的なリズムを生み、見る者に形の「動き」を感知させる。さらに、植物モチーフの緑や黄が有機的な光を宿し、硬質な幾何面の冷たさを和らげる。マチエールの差異——滑らかな平面と筆跡の残る有機的部分——は、まさに数理と生命の対話の痕跡である。

こうした作品が生まれた1940年という時代は、自由な抽象表現が成立しにくい環境であった。抽象は「現実逃避」と見なされ、画家たちは社会的役割を強いられた。しかし北脇は、構造を描くことこそが現実の深層への洞察であると信じていた。彼にとっての抽象は、逃避ではなく「存在の法則」への探究だった。その意味で、《(A+B)² 意味構造》は、戦時下における静かな抵抗の証でもある。

北脇昇は「構成派」の系譜に連なりながらも、その中で最も数学的思考を徹底した画家である。関根正二や村井正誠、瑛九らがそれぞれの抽象を模索する中で、北脇は「論理の中の詩学」を追求した。モンドリアンが直線と原色で宇宙的秩序を構築したように、北脇は数式と自然形態の融合によって日本的抽象の新たな可能性を示した。

《(A+B)² 意味構造》は、論理と感性、幾何と生命、抽象と自然のあいだに架けられた橋である。二つの正方形が交わり、変化し、そこに生命の萌芽が差し込む。その瞬間、数式はもはや記号ではなく、絵画そのものの呼吸となる。北脇が見出したのは、「数学の美」が絵画の内に宿る場所——構造が詩になる場所だった。

静寂の中に漂う形の律動を見つめるとき、観者は数学的真理と自然的生命が同じ根を持つことを感じる。そこには理性の冷たさではなく、宇宙的な調和の温もりがある。《(A+B)² 意味構造》とは、数理と感性が互いを照らし合う、絵画史上稀有の「知の花」である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。