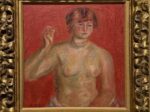

【二重像】福沢一郎ー国立国会図書館寄贈

福沢一郎《二重像》――視線の交錯する場所

目撃する者と見られる者、そのあいだに生まれる心理的二重構造

1937年に制作された福沢一郎《二重像》は、戦時体制へと傾斜しつつあった時代の空気の中で生まれた異質な絵画である。その題名が示すように、この作品には「二重性」という概念が深く埋め込まれている。しかし、それは単に「二人の人物」を描いたという意味にとどまらない。福沢の描く二重性は、画面構造・モチーフの引用・そして鑑賞者の心理的体験の層にまで及び、見る行為そのものをめぐる思索的な問いとして立ち現れる。

画面右側の女性像は、初期ルネサンスの巨匠マザッチョの《共有財産の分配とアナニヤの死》(1425–1428年頃)から引用されている。原作において、彼女は「罪を目撃する群衆」の一人として、聖ペテロの前で倒れるアナニヤの死を見つめている。福沢はその名もなき群衆の一部を抽出し、単独の人物像として再構築した。その行為は、ルネサンス絵画の構成を尊重するというよりも、むしろその文脈を意図的に断ち切る試みである。福沢はマザッチョの物語性を解体し、目撃者の「見る」という行為だけを残した。

一方、画面左側の人物は、マザッチョの原作には存在しない。背を向けたこの人物は、右の女性の対となる位置に配置され、構図上はほぼ左右対称をなす。だが、彼/彼女の視線の先は描かれず、どこを見ているのかも定かではない。この曖昧さが、作品全体に不安定な緊張を生み出している。右の女性が何かを「見つめる者」であるのに対し、左の背面像は「見る者を見る存在」、あるいは「見ることをやめた存在」として機能しているように見える。

ここで、福沢が構築したのは「目撃する者」と「傍観する者」という二重構造である。右の女性は出来事の中心から切り離されながらも、まだ「見ること」に関与している。対して左の人物はその関与を拒み、見ることを止め、背を向けている。しかしこの背面像は、鑑賞者にとって極めて重要な媒介となる。私たちはこの背中を通して、右の女性の視線の先を想像する。つまり鑑賞者自身が、絵画の中の「第三の視線」として巻き込まれていくのである。

この瞬間、《二重像》は単なる二人の肖像ではなく、「視線の構築物」へと変わる。右の女性が何かを目撃し、左の人物がその女性を見つめる(あるいは共に見る)、そして鑑賞者がその関係を見つめ返す——この三重の視線構造が、作品の奥行きを形成している。福沢の「二重性」とは、まさにこの視線の連鎖の中で経験される心理的な二重性なのである。

この構造は、同時代の日本の社会状況とも深く響き合っている。1937年、日本は日中戦争の勃発を迎え、国家主導による統制が文化領域にも及び始めていた。監視・検閲・沈黙といった言葉が現実の空気を覆い、人々は「見てはいけないもの」を見、「語ってはいけないこと」に沈黙する時代だった。福沢が選んだマザッチョの主題――「不正を暴かれ、死に至る者を見つめる群衆」――は、まさにそうした時代の寓話として読み替えられる。背を向けた人物は、権力の暴力を前に沈黙する傍観者の象徴であり、同時に私たち自身の姿でもある。

福沢の筆致は厚みを持ち、油彩の重層的なマチエールが時間の沈殿を思わせる。右の女性の肌や衣服はマザッチョ的な均衡を保ちながらも、やや濁った色調で描かれ、明暗の境界は曖昧に溶けている。左の背面像は背景と同化するように描かれ、輪郭は薄く、存在の確かさが失われつつある。そこに漂うのは、戦時の影が忍び寄る不安と、表現者としての葛藤の痕跡である。

1930年代の福沢一郎は、ヨーロッパ滞在で得たシュルレアリスムやキュビスムの要素を、日本の現実へと接続しようとした数少ない画家だった。彼は夢や無意識の世界を直接描くことよりも、「現実をずらす」ことで異化を生み出す方法を選んだ。《二重像》はその象徴的な成果である。古典的引用を用いながらも、そこに現代の不安を滑り込ませる——それが福沢の批評的リアリズムであった。

また、本作には「芸術と倫理」「視覚と道徳」という二つの軸が交差している点も見逃せない。見るという行為は、単なる感覚的経験ではなく、倫理的な選択でもある。右の女性は見つめることで他者の死に立ち会い、左の人物は背を向けることでそれを拒む。鑑賞者はそのどちらの立場にも立ちうる。絵画は、見ることの倫理を問い直す「装置」として働いているのだ。

《二重像》の前に立つと、私たちは知らず知らずのうちに二つの立場を往復する。右の女性の側に立って「事件の目撃者」となり、次の瞬間には左の人物の背中とともに「沈黙する傍観者」として佇む。その往復運動こそが、この作品の体験の核心である。福沢の描いた「二重性」は、画面の中だけでなく、鑑賞者の意識の中にも生まれる。

戦時という極限状況のなかで、福沢は直接的な政治批判ではなく、見ることの構造そのものを問い直すことで、現実への批評を実現した。背を向ける人物の沈黙は、諦念ではなく、問いの形をした抵抗だった。誰が見るのか、誰が見られるのか——その関係を揺るがせにすることで、彼は絵画の根本的な倫理性を掘り起こしたのである。

《二重像》は、時代の中で失われつつあった「見ることの自由」を、静かに、しかし強く主張する作品である。その沈黙の奥にあるのは、権力と暴力の時代において、なお「人間であること」を問い続けるまなざしだ。福沢一郎の視線は、今もなお私たちの背中に届いている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。