【全体】ワシリー・カンディンスキーー東京国立近代美術館所蔵

全体——カンディンスキー晩年の宇宙的調和と生命のリズム

分断された時代における「統一」への祈り

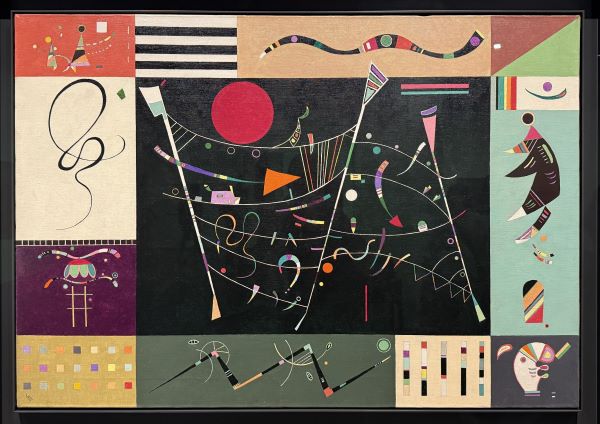

ワシリー・カンディンスキーが1940年、フランスで制作した油彩画《全体》は、その題名が暗示するように、彼の長い芸術的探究を総括する象徴的な作品である。抽象絵画の創始者として知られるカンディンスキーは、具象を排した単なる形式実験にとどまらず、色と形を通じて「精神的実在」を可視化しようとした画家であった。《全体》は、その到達点に位置する作品として、彼の造形思想と晩年の世界観を凝縮している。

1933年、ナチス政権下でバウハウスが閉鎖され、カンディンスキーはフランスへ亡命した。そこでは、かつての構成主義的な緊張感が和らぎ、有機的で柔らかなフォルムが画面を支配するようになる。《全体》は、この亡命期の様式的成熟を最もよく示す作品であり、幾何学的秩序と生命的リズムが絶妙な均衡を保ちながら響き合う。

■ 矩形の宇宙——秩序と多様性の共存

画面に最初に目を奪われるのは、全体を区切る矩形(くけい)の構造である。整然とした格子状のフレームが、画面を複数の小宇宙へと分割している。各矩形の内部には、円や三角、流動的なアメーバ状の形態など、異なるモチーフが配置され、それぞれ独自の色調とリズムを持つ。矩形は単なる構図上の装置ではなく、複数の世界を束ねる「宇宙的フレーム」として機能しているのだ。

この構成は、カンディンスキーが生涯追求してきた「部分と全体の調和」の結実である。個々の矩形が独立した生命体のように振る舞いながら、全体としてひとつの有機的秩序を形成している。分断された世界を再びひとつの「全体」へと統合しようとする、この構造的理念は、戦争と亡命という時代背景の中で、画家自身の精神的切実さを映している。

■ 有機形態の出現——生命の脈動を描く抽象

1930年代後半以降のカンディンスキー作品には、アメーバや細胞のような有機形態が頻出する。《全体》でもそれらは矩形の内部を漂い、互いに反応し合うように増殖している。これらの形態は、自然科学的観察への興味と、生命の根源的エネルギーへの共感から生まれたと考えられる。

かつて彼が描いた鋭利な線と角の構成的抽象が、理性と精神の象徴であったのに対し、晩年の有機的抽象は「生成」と「呼吸」を内包する存在としての生命を描く。硬質な幾何学形態と柔らかな生物的フォルムが同じ空間に共存することで、カンディンスキーは「自然と精神」「構造と生命」という二項のあいだに新たな調和を見出している。

■ 色彩の響き——多声的な調和の構造

《全体》のもう一つの魅力は、その緻密に計算された色彩構成である。矩形ごとに異なるカラーパレットが与えられ、赤、黄、青、緑といった原色がリズミカルに配置されている。色彩同士は時に響き合い、時に対立しながら、全体で一つのハーモニーを奏でる。その調和は、単調な統一ではなく、あたかも多声的な音楽のように複層的である。

カンディンスキーは著書『芸術における精神的なもの』で、「色は魂に直接作用する」と述べている。《全体》ではまさにその理念が実現され、色は感情を呼び覚ますメロディとして機能している。画面の端から端へと視線を移すたびに、暖色と寒色が入れ替わり、観者の内に音楽的な時間感覚を呼び起こす。これは、絵画に「聴覚的リズム」をもたらす試みでもある。

■ 歴史的文脈——亡命と「全体」への祈り

1940年という制作年は、ヨーロッパが再び戦火に覆われた運命的な年でもある。76歳のカンディンスキーは、ドイツから逃れた後のフランスで、再び不安と孤立の中にあった。だが、そのような分断の時代にあって、彼はなお「全体(Das Ganze)」を描こうとした。

《全体》は、崩壊しつつある世界を前にした精神的抵抗の表現である。異なる形態や色彩がぶつかり合いながらも、最終的に調和へと収束するこの構造は、破壊と再生、分裂と統一の弁証法を内包している。画家にとって、それは単なる形式的実験ではなく、混沌の中で秩序を見出す「信仰の行為」だった。

■ 音楽的構造と時間の次元

カンディンスキーは生涯を通じて音楽を絵画の理想的モデルとみなしていた。《全体》における矩形の反復と変奏、色のリズムは、まるで交響曲のスコアのようである。各矩形がひとつの楽章を担い、全体として多声的な楽曲を構成している。

この絵を「見る」ことは、同時に「聴く」ことでもある。観者の視線は画面上を移動しながら、形と色の旋律を追い、時間的体験を得る。《全体》とは、空間的絵画でありながら、音楽のように時間の流れを感じさせる稀有な作品なのだ。

■ 総括としての《全体》——生涯の結晶

《全体》は、単なる晩年の一作にとどまらない。そこには、カンディンスキーの芸術的歩みの全過程が折り重なっている。初期の精神的抽象、バウハウス期の構成的探求、そして亡命期の有機的表現——それらが互いに干渉し合い、最終的に一枚の画布に統合されている。

この作品を前にすると、観者は「全体」とは何かを問い直すことになる。個々の形態は自律的でありながら、すべてがひとつの調和へと向かう。分断された世界を再び結び直すための象徴として、《全体》は今なお私たちに響き続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。