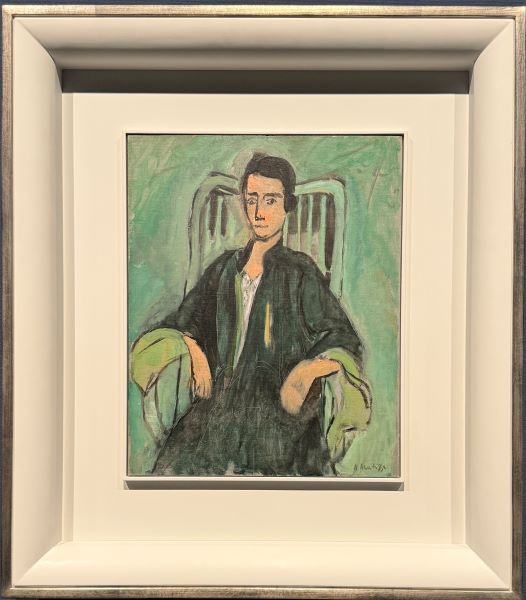

【ルネ、緑のハーモニー】アンリ・マティスー東京国立近代美術館所蔵

マティス《ルネ、緑のハーモニー》に見る“反応”の美学

— 描き直しの痕跡が紡ぐ、完成と未完のあわい —

アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869–1954)は、20世紀絵画において色彩と線の新たな関係性を切り開いた革新者である。フォーヴィスムにおける色彩の解放を経て、1920年代のマティスはより静謐で緊密な構成へと向かい、絵画を「継続する生成」の場として捉える姿勢を強めた。1923年に制作された《ルネ、緑のハーモニー》は、その内面的な転換を象徴する作品であり、娘ルネをモデルにした一見穏やかな肖像画のなかに、「描くとは何か」という根源的な問いを深く潜ませている。

この作品の最大の特徴は、画面の表層にわずかに残された“描き直し”や“ズレ”の痕跡である。それらは、通常であれば完成段階で消されるべきものだが、マティスはあえて残し、むしろ絵画を成立させる重要な要素として提示している。彼が語った「ある発展段階の反応は主題と同じように重要」という言葉は、この作品を見るうえできわめて示唆的である。つまり本作は、完成された姿よりも、そこへ向かう「反応の連鎖」を提示する絵画なのである。

まず目を奪うのは、画面を支配する深い緑の領域である。この緑は単なる背景として機能するのではなく、人物像全体を包み込むように広がり、色彩の場としての画面を構築している。その上に置かれた赤い衣服、白い衿、椅子の装飾的な曲線が、緑のリズムを受け止め、画面全体に静かな振動をもたらす。このバランスは、フォーヴィスムの激しい原色の衝突とは異なり、沈潜し、深く思索を湛えた緊張感を備えている。

注意深く見ると、人物の左手は未完のように曖昧で、輪郭線ははっきりと定まっていない。線の迷いや塗りのためらいがそのまま残され、画面の一部として読み取れる。さらに、袖口の線は衣服の境界と完全に一致せず、線と色が微妙にずれながら共存している。一般的な写実画であれば訂正されるべき「誤差」であるが、マティスはそれを意図的に残し、絵画の“出来つつある状態”を可視化している。

椅子の背もまた重要なポイントだ。装飾的な曲線は途中で角度を変え、背景の緑と交差しながら、人物を支える構造として働いている。この線が何度も検討され、描き直されていることは、絵肌に残る微細な重なりが物語っている。ここには、マティスが平面性と奥行きの均衡を探り、構成を精査し続けた痕跡が刻まれている。

マティスが興味を抱いたのは、目の前のモデルの正確な再現ではなく、モデルを見る自身の視線がどのように揺れ、どのような判断を行っているかという“思考の動き”そのものであった。彼の言葉を借りれば、「文章を作る人のように描き直し、新たに発見し直す」行為こそが、彼の美学の核にある。筆の一 stroke ごとに変化する判断と反応、構図の調整、色の探求。それらはすべて絵画の内部で蓄積し、画面に「時間」を刻む。この時間こそが、マティスが追求した絵画そのものの生命である。

ルネの姿勢は静的で、視線も落ち着いているが、その沈黙の中に微かな動勢が潜んでいる。輪郭と背景の緑が溶け合うように接し、確固とした形態でありながら、どこか漂うような柔らかさを帯びている。これは、画面の構造が固定されていないことを示し、むしろ絶えず調整され続ける“生成のプロセス”を表している。

1923年のマティスは、ニースに拠点を置き、室内という親密な空間における光と色、形態の調和に強い関心を寄せていた。彫刻や舞台装飾などの活動が、絵画の構成性への意識をさらに深めた時期でもある。そのため本作では、人物の存在と背景の色彩が等価に扱われ、肖像画でありながら「空間全体を組織する構造物」として成立している。

《ルネ、緑のハーモニー》は、完成した像を呈示する作品というよりも、描く行為そのものを可視化する実験的な肖像画である。描き直しの痕跡は、マティスにとっての“失敗”ではなく、むしろ“発見の記号”として画面に残される。鑑賞者は、これらの痕跡をたどることで、マティスの思考の軌跡を追体験し、絵画がどのように生成されていくのか、その過程の豊かさを実感することができる。

静謐な緑に包まれたこの肖像は、一人の娘の姿という枠を超えて、絵画という行為そのものの深い問いを提示している。完成と未完、秩序と自由、固定と揺れ。そのあわいに浮かび上がるのは、マティスが追い続けた“反応する絵画”の姿である。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。