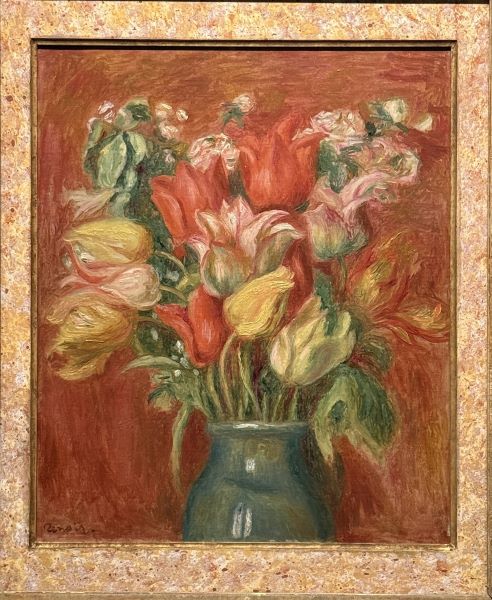

【チューリップ】ルノワールーオランジュリー美術館所蔵

ルノワール《チューリップ》──色彩が咲く場所

-晩年静物に宿る生命の交響と「感覚のモダニティ」

ピエール=オーギュスト・ルノワールの晩年制作において、静物画は単なる副次的ジャンルではなく、むしろ彼の芸術理念が最も純粋なかたちで表出する場であった。人物画の名手として知られる彼だが、1900年前後から多く手がけた花の静物には、外光の下で描かれた陽気な印象派的世界とは異なる、より深い感覚の哲学が息づいている。《チューリップ》(1905年頃)はその代表作として、色彩の躍動、物質性の質感、そして生命への共鳴という晩年特有の詩学を見事に体現している。

本作は、2025年三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」展において、セザンヌの厳格な構築性と並置されることで、対照的な二つのモダニティを鮮やかに照射することとなるだろう。すなわち、セザンヌが「形」によって絵画を再構築したのに対し、ルノワールは「感覚」によって絵画を開放し、色彩そのものに生命を吹き込んだのである。

咲き乱れる花々──色彩の中で蠢く生命

《チューリップ》の画面に立ち現れる赤、黄、ピンクの花々は、単なる静物の対象を超えて、激しく、時に暴力的なほどの生命の奔流を体現している。ルノワールが花を描く行為を「ドラクロワの戦闘場面のようだ」と語った逸話はしばしば引用されるが、この作品の前に立つと、その比喩が決して誇張ではなかったことが理解できる。絵具は花びらの上でうねり、重なり、ぶつかり合い、チューリップたちは視線が触れた瞬間に膨張するかのように画面から押し寄せてくる。

花という儚いモチーフは、静謐な象徴ではなく、今まさに開花しようとする力の極致として描かれている。ルノワールの筆致は、花の形態そのものをなぞるのではなく、「咲く」という行為の熱量をそのまま絵具の厚みと速度で捉えているのである。筆の軌跡がそのまま生命の痕跡となり、視覚が触覚へと転化するような濃密な質感を帯びている。

花瓶の重さ、色彩の軽やかさ──物質と光の調和

画面の中心を支える陶製の花瓶は、花の奔流を受け止める確かな基盤として描かれている。釉薬の落ち着いた光沢、柔らかな陰影の重なり、そして丸みを帯びたフォルム──これらの表現には、ルノワールが青年期に陶磁器絵付けの職人として働いた経験が深くにじんでいる。

花瓶は単なる器ではない。静物画というジャンルにおける「構造」と「色彩」の結節点として、画面全体の重心を形成し、花々の軽やかな運動が過度に散逸するのを抑えている。その対比によって、色彩の躍動がいっそう際立ち、花の鮮烈さと器の静謐さのあいだに美しい緊張関係が生まれている。

色彩の旋律──視線を包む「視覚的音楽」

《チューリップ》における最大の魅力は、色彩が生み出すリズムと、視線が画面内を回遊する独特の動きにある。ルノワールは輪郭線を意図的に曖昧にし、筆触同士を溶け合わせることで、色の境界そのものを曖昧化している。花びらは色彩の集積となり、形を保ちつつも周囲の色にわずかに揺らぎ、画面全体が一つの「色彩の場」として成立している。

このような操作は、単なる印象派の延長ではなく、晩年のルノワールが辿り着いた独自の美学──視覚を音楽的な体験へと昇華させる美学──に通じるものだ。色彩は単なる光の反射ではなく、観る者の感情に直接作用する振動としてそこに存在している。

肉体的な絵画──触覚の記憶としての静物

晩年のルノワールはリウマチにより身体の自由を奪われながらも制作を続け、包帯で固定した手、あるいは指に縛り付けた筆で絵を描き続けた。この身体的困難の中で生まれた《チューリップ》には、花弁の柔らかさ、空気を含む量感、絵具の厚みに触れられるような強い物質感が宿る。

筆が布をなぞるように滑り、時に絵具が盛り上がりながら画面を構築していくその行程が、痛みとともにあったという事実は、見る者に絵画の「肉体性」を強く意識させる。静物画でありながら、画面全体に漂う官能性は、人物画に見られるルノワール特有の触覚的感性と深くつながっている。

セザンヌとの響き合い──二つのモダニティの交点

本展では、セザンヌの静物と並置されることで、《チューリップ》が持つ独自のモダニティが鮮やかに浮かび上がる。セザンヌは「見る」という行為を理知的に再構築し、画面の構造を緊張と均衡によって再設計した。一方、ルノワールは「感じる」という行為を徹底し、光と色彩の快楽に絵画の可能性を見出した。

両者はまったく異なる方向性に見えながら、近代絵画の発展に不可欠な二つの極を成している。《チューリップ》の豊穣な色彩は、その対比の中でいっそう力強い意味を帯び、20世紀絵画へとつながる「感覚のモダニティ」の源流としての位置を確立するだろう。

終わりに──色彩が語る、生きることの歓び

《チューリップ》は、単に美しい花を描いた作品ではない。それはルノワールが生涯追い求めた「美への信念」と「生への肯定」が、色彩となって咲いた絵画である。そこに描かれた花々は、画家が抱えた痛みや困難を超え、見る者の感覚に幸福な振動をもたらす祝祭のような存在だ。

ルノワールは絵具の厚みに生命の息吹を託し、色彩によって世界の歓びを伝えようとした。《チューリップ》は、その意志がもっとも明瞭なかたちで表出した晩年の金字塔であり、静物というジャンルの可能性を新たに切り拓いた作品なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。