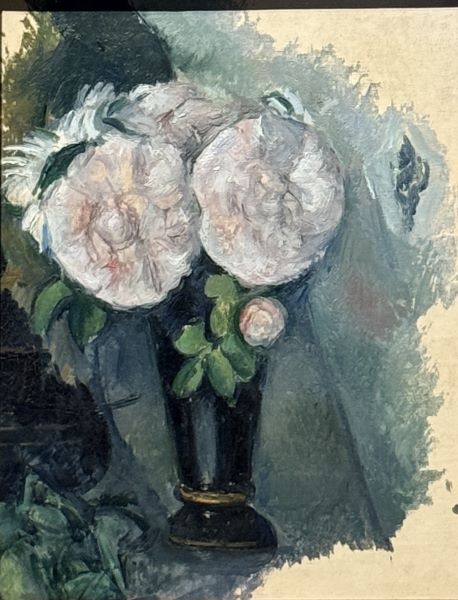

【青い花瓶の花】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

青い花瓶の静謐──セザンヌが描いた「見ること」の再構築

-断章としての静物画が語り出す、視覚と構築の未来

19世紀末、フランス絵画は視覚の根底を揺さぶる変革期に突入していた。印象派が光と瞬間の効果を極限まで開いたのち、その地平の先に「構築としての絵画」を求めた画家がいた。ポール・セザンヌである。彼は自然の再現ではなく、視覚の秩序そのものを画布の上に立ち上げようとした。

三菱一号館美術館で2025年開催の展覧会「ルノワール×セザンヌ ― モダンを拓いた2人の巨匠」において紹介される《青い花瓶の花》は、その探究の核心に位置する作品だ。

この作品が元来は、《花と果実》と左右一体の大作であったことはよく知られている。20世紀初頭、画商アンドレ・ヴォラールによってキャンヴァスは複数に分割され、それぞれが独立した作品として世に流通した。だが、失われた反対側が後年《青い花瓶の花》と対であることが判明したとき、セザンヌが意図した構造の精緻さは、より明瞭な輪郭を得ることとなった。

本作は、もともと全体構造の一部として設計された断章である。この前提に立つと、青い花瓶、花々、テーブルクロス、背景壁面といった個々の要素が、見えない「全体」に奉仕するように配置されていることがわかる。セザンヌは静物画において、わずかな角度、布の皺、光の反射にまで計算を施し、画面の均衡を幾何学的に構築した。そのため、切り取られた断片であっても内的構造が自足し、ひとつの世界として成立してしまうのだ。

画面中央の青い陶器製の花瓶は、深いコバルトの釉薬が複雑な光の階調を生み、存在感を強く主張する。ここでセザンヌは、ものの実在と空間への埋め込みを、色面と陰影のみで描き分けている。

その周囲に咲き誇る花々──赤、白、黄色、紫──は、写実的な表象というより、空間のリズムを形成する「色彩の記号」に近い。彼は「自然に線はない。すべては色の変化で形づくられる」と語ったと伝えられるが、本作はまさにその哲学を体現する。線描ではなく色面の積層によって花弁が組み上げられ、花瓶の青と背景の灰色が響き合い、静謐でありながら張りつめた構築的緊張が生じている。

とりわけ注目すべきは、本作に漂うわずかな「揺らぎ」である。花瓶は水平に対してわずかに傾き、テーブルクロスの皺は静かに波打つ。背景壁面も、厳密な直線を拒むかのようにわずかに歪む。これらは決して誤差ではなく、セザンヌが複数の視点から対象を観察し、その視覚の連続性を画布に統合した証だ。

この「動く静物」は、19世紀絵画の単一視点・透視図法のコードを揺さぶり、やがてキュビスムへと連なる視覚革命の原点ともなった。

さらに興味深いのは、本作がいったん分断され、のちに「再び」対作品として認識されたという歴史である。美術作品が市場や偶然によって形を変え、それによって意味が変容していくという現象は、20世紀美術の根幹的テーマでもある。失われた片側の不在は、画面に独特の緊張を与えると同時に、《青い花瓶の花》自体を「断章として読む」視線を刺激する。分断とは破壊である一方、新たな読解の可能性でもある。

展覧会におけるルノワールとの対置は、19世紀末〜20世紀初頭の視覚文化を立体的に照らし出す意義深い試みだ。ルノワールが感覚・触覚・光の歓喜を追求したのに対し、セザンヌは対象を「構築として見る」思考の画家であった。両者は同じ静物画の領域に立ちながらも、到達点は全く異なる。

《青い花瓶の花》は、対象の存在そのものよりも画面の安定と均衡を優先し、感覚よりも視覚的秩序を重視する。そこに描かれているのは、花そのものではなく、「世界をどう見るか」という思索の痕跡である。

切り取られ、忘れられ、やがて再発見された一枚の静物画。その沈黙のなかには、セザンヌが生涯問い続けた「見るとは何か」「存在をどう画面に定着させるか」という根源的な問いが脈打っている。

色彩、構成、空間、そして時間の層を重ねながら、《青い花瓶の花》は今もなお、私たちの視線を鍛え、視覚の未来を静かに照らし続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。