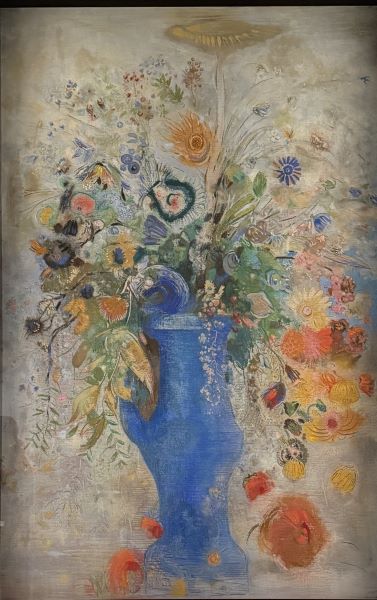

【グラン・ブーケ(大きな花束)】オディロン・ルドンー三菱一号館美術館

幻視の花束—オディロン・ルドンと〈色彩の宇宙〉の誕生

—《グラン・ブーケ》が語る内的ヴィジョンと象徴の光学

19世紀末のフランス美術において、オディロン・ルドンほど劇的な変容を遂げた画家は稀である。闇の中に怪物や不可視の存在を浮かび上がらせた「ノワール(黒)の時代」──その幻想的でやや狂気の気配すら帯びた木炭画や版画は、多くの象徴主義者たちに熱狂的に迎えられた。しかし、20世紀を目前とした頃から、ルドンの画面には突如として眩い色彩が押し寄せる。暗闇に潜んでいた精神的ヴィジョンは、まるで解き放たれたかのように、花、蝶、光の粒子へと姿を変えて現れ始める。

1901年に制作された《グラン・ブーケ(大きな花束)》は、その色彩の爆発の象徴であり、ルドン芸術の到達点を示す作品である。当初はロートシルト家のサロンを飾るための壁面装飾として構想されたが、いまや三菱一号館美術館の象徴作として、静かに、しかし圧倒的な存在感とともに観る者を迎え続けている。本稿では、2025年の展覧会「ノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠」を背景に、この奇跡の作品が再び現代に語りかけてくるものを探っていきたい。

■ 色彩の解放と「内なる花束」

《グラン・ブーケ》の前に立つと、まず感じるのは“重力からの解放”である。花瓶に活けられた花々は、現実の世界の植物でありながら、同時に重さも束縛も持たない。画面いっぱいに咲き広がるそれらの花は、描写というよりも「浮遊する色そのもの」であり、まるで精神の内側から湧き出すイメージがそのまま形を得たかのようだ。

ルドンが晩年に語った言葉がある──

「色彩は、私の内なる声である。」

この声が最も明確に響く瞬間こそが、この作品である。赤、青、黄、紫、ピンク、そして柔らかな灰青が混じり合い、互いに溶け込みながらも、ひとつとして沈黙しない。色が色を呼び、形が形を誘い、画面全体がひとつのオーケストラのように振動する。この“色彩の交響曲”こそが、ルドンの色の時代の真髄である。

■ 装飾と精神のあわい—19世紀末の新しい美のかたち

《グラン・ブーケ》は単なる静物画ではない。19世紀末から20世紀初頭にかけて広まった「芸術と生活の融合」という潮流を体現した作品でもある。ウィリアム・モリスのアーツ&クラフツ運動、アール・ヌーヴォーの曲線美、象徴主義の“精神の装飾”──そのあらゆる要素が、ルドンの感性の中で結晶している。

この作品が邸宅のサロンを飾るために描かれたという事実は重要である。鑑賞のために切り分けられた“絵画”ではなく、空間そのものを詩情へと変容させる“装飾芸術”として構想されている。花束は単なる植物ではなく、精神の花、魂の昇華の象徴である。ルドンの花は、生物学的な写実をはるかに超え、「人間の内なる宇宙」のメタファーとして咲いている。

■ 東洋への眼差し—浮遊する美の源泉

《グラン・ブーケ》の構図的特性──対称性、余白、色彩の精神性、物質的リアリズムからの解放──は、西洋自然主義の伝統とは異なるリズムを持つ。これは、ルドンが浮世絵や仏教・ヒンドゥー思想に親しんでいたことと深く関係している。

花々は真空の中に浮かぶかのようだ。西洋的遠近法の空間を拒むその世界観は、東洋美術の“平面性”や“空(くう)”の思想と響き合う。色彩の粒子は、魂の変容を示すかのように揺れ動き、どの花も誕生や死、変身の象徴へと変容する。

ここで描かれるのは、現実の光景ではなく、「精神の花園」である。

■ 現代に甦る“幻視”—三菱一号館美術館の空間と作品

赤レンガの壁、19世紀英風建築の柔らかな光、その空間に漂う静謐な空気。三菱一号館美術館は、《グラン・ブーケ》のために存在しているかのようである。邸宅に飾られることを前提に制作されたこの作品は、この美術館の空間の中で、100年前のパリの空気を再び呼び覚ましている。

しかも現在、《グラン・ブーケ》は本来の連作パネルから独立し、単体の絵画として鑑賞されている。装飾画でありながら、いまは「1枚の絵画」として自立した存在となっている。この転生の歴史そのものが、ルドンの幻想的な世界観を象徴しているようでもある。

■ 見えないものの可視化—ルドンが私たちに遺したもの

《グラン・ブーケ》は、絵画の枠を超えて“見るとは何か”を問いかける。目に見える花ではなく、“内なる花”を描くというルドンの姿勢は、現代の私たちにとっても新鮮である。

現実と幻視の境目で揺らぐ色彩。

物質と精神をつなぐ形のゆらぎ。

沈黙の奥から立ち上がる柔らかな光。

そのすべてが、私たちの感情や記憶の深層に響く。

《グラン・ブーケ》は、100年前の沈黙のなかから蘇った「精神の花束」である。そして今なお、その色彩は、見る者の心の奥底でゆっくりと花開き続ける。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。