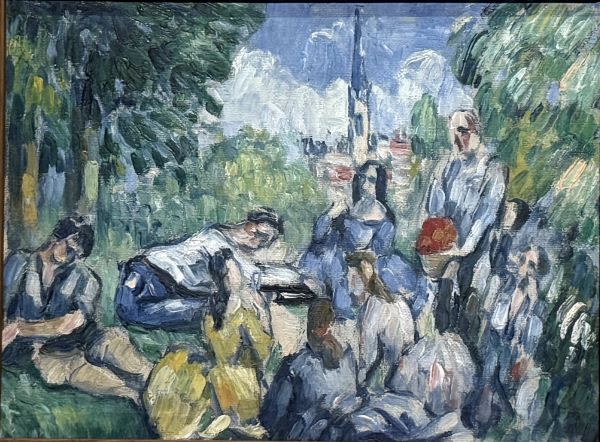

【草上の昼食】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

緑陰の光を構築する眼差し

――セザンヌ《草上の昼食》とモダン絵画の胎動

1870年代後半、ポール・セザンヌは画家としてひとつの岐路に立っていた。パリでの落胆と挫折を経験したのち、故郷プロヴァンスへと身を寄せた彼は、南仏特有の乾いた光と重層的な地形の中で、絵画とは何かという根本的な問いに改めて向き合うことになる。その探究の初動に位置する作品が、オランジュリー美術館所蔵の《草上の昼食》である。2025年、三菱一号館美術館で開催される「ルノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」展において本作が展示されることは、セザンヌ芸術の核心に触れる稀有な機会となる。

セザンヌがこの主題を選んだとき、当然ながら念頭にはマネの《草上の昼食》(1863)があっただろう。裸婦と着衣の男たちという挑発的構図で世間を騒がせたマネ作品は、サロン体制に対する挑戦状として機能した。しかしセザンヌにとって「草上の昼食」は別の意味を持っていた。スキャンダルの再演ではなく、むしろ美術史そのものとの内面的対話であり、絵画空間における「物と物の関係」を根本から組み替えるための実験装置だったのである。

セザンヌ版《草上の昼食》では、裸体の女性と男性が穏やかな緑陰の中に配置される。マネ的な「視線の衝突」は消え、代わって画面全体を構造化するための「形態の相互関係」が中心に据えられている。人物の身体は写実的ではなく、むしろ彫像のように硬質で、やや不自然な体勢で描かれている。この硬直性は欠点ではなく、形態を空間に結びつけるための必然の処理である。

注目すべきはセザンヌの筆致だ。一見すると荒く、塗り残しに近い箇所もあるが、その一筆一筆が物体の重さ、空間の密度を計算し尽くした配置となっている。彼が“touche(筆触)”と呼んだ独特の短いタッチは、色彩によって立体を構築し、対象を「見えるもの」から「存在するもの」へと変換する。人物の肌は青みを帯び、背景の緑に溶け込みそうでいて、繊細な色の差異によって手前へとせり出す。この色彩の扱いこそ、セザンヌが自然を「光の戯れ」ではなく「秩序の層」として捉えていた証である。

《草上の昼食》における構図もまた特異である。木々が画面上部を覆い、草むらが人物を包み込むように広がるが、遠近法的な明確さは希薄だ。むしろ各要素が平面性を保ちながら配置され、俯瞰図と正面図が混在しているかのようである。この構図の揺らぎは、セザンヌが対象を「見る」角度を一つに固定せず、複数の視点を統合することで画面の均衡を保とうとした試行の結果である。

人物描写に目を向ければ、彼らは感情を示さず、物静かである。その沈黙は、ルノワールが描く親密さや柔らかさとは対照的だ。セザンヌにとって人物は、情緒を読み解く対象ではなく、風景と等価に扱うべき「形」だった。身体は自然の地形と同じ構造的問題として理解され、木の幹の傾きや草原の広がりと呼応し合うように配置されている。ここに、セザンヌ絵画の革新がある。すなわち、人間の身体を「自然と同一平面で構成する」視点である。

本作はまた、19世紀フランス絵画における伝統的モチーフ「野外での群像」を継承する一方で、その伝統を徹底的に組み替えている。古典主義以来、自然は人間の行為を引き立てる背景として扱われてきた。しかしセザンヌはその関係を転倒させた。自然が人間を包摂し、人間が自然に同化する新たな構図を生み出したのである。この等価性は、のちにキュビスムが強調する「人も風景も同じ幾何学的構造を持つ」という思想へとつながっていく。

興味深いのは、本作が「未完」と評される点である。仕上げが施されていない部分が確かに存在し、人物の輪郭も完全に閉じられていない。しかしセザンヌにとって、絵画とは永続する探究の場であり、終わりのない実験だった。未完性は欠陥ではなく、「開かれた構造」としての絵画の本質である。見る者は画面の余白を補い、筆致のつながりを読み解き、構図の力学を自らの内に再構築せねばならない。ここにこそ、セザンヌの絵画が今日に至るまで生き続ける理由がある。

2025年、東京で本作が公開される意味は決して小さくない。ルノワールの感性的な色彩とセザンヌの構造的な筆触という、近代絵画の二極が同じ空間で対峙することで、両者の差異はむしろ鮮明となるだろう。ルノワールが「感覚の悦び」を追求したのに対し、セザンヌは「見ることの思考」を絵画の中心に置いた。《草上の昼食》はその思考の最初期に位置し、やがて《大水浴図》や静物の傑作へとつながる思想の核をすでに含んでいる。

緑陰の静けさと、筆致のざらつく音が聞こえてくるような重層的空間。その中で人間の身体は自然に抱かれ、同時に自然の一部として存在する。《草上の昼食》は、絵画が「場」として成立するための最低限の要素――色、形、空間――がひとつの秩序の中に収束する瞬間を静かに証言している。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。