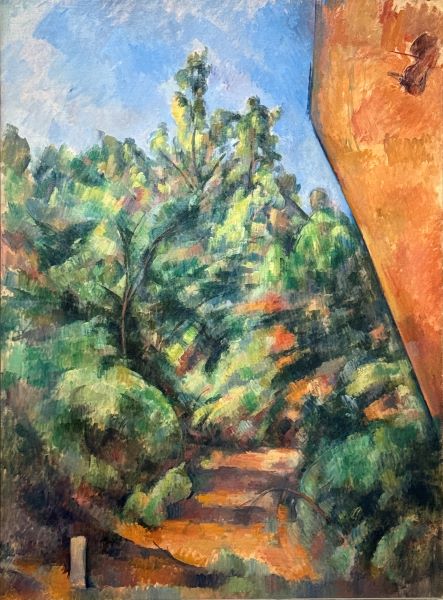

【赤い岩】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

赤い岩の沈黙

セザンヌが見た構築と時間の風景

南仏の陽がゆっくりと傾き、風の音すら吸い込むような静けさが大地を覆う。エクス=アン=プロヴァンス近郊のビベミュス採石場は、かつて石工たちが岩を切り出し、都市の基礎となる建材を供給した場所であった。しかしポール・セザンヌがここに通い、筆を取った19世紀末には、その営みはすでに過去のものとなり、削られた岩壁には草木が根を張り、忘れられた時間の層がゆっくりと積もり始めていた。

彼が描いた《赤い岩》は、この静まり返った風景を前に、画家がどのように自然と向き合い、どのように“見る”という行為を思考へと昇華させたかを示す、稀有な証言である。

遺景としての採石場

採石場は、人間の労働の痕跡と自然の回復がせめぎ合う場である。セザンヌが立ち尽くしたのは、まさにその境界の上だった。荒々しく削られた断崖は人工の造形でありながら、風雨にさらされて柔らかく風化し、そこにしつらえられた影は自然の摂理に従って形を変える。

画家は、この二重の時間――人間が刻んだ歴史と、自然が再び覆い隠す時間――が折り重なる風景に心を奪われた。岩壁に残る斧跡や、わずかに崩れ落ちた石片のざらつきは、過去の記憶を呼び覚ますと同時に、現在の静けさを際立たせる。そこには、生々しさと幽玄さが奇妙な調和を成す「遺景」の美が宿っている。

三つの色が語る光

《赤い岩》を支えるのは、赤・青・緑の三色が織り成す強靱な構成である。

画面を支配する赤は、南仏の土壌がもつ鉄の匂いを帯びた色であり、太陽を吸い込んで熱を発するかのように震えている。採石された断面の鋭さは筆触によって柔らぎ、赤は単なる表面の色ではなく、岩そのものに宿る「時間の厚み」を感じさせる。

その上に広がる青空は、無限のスケールを背後に引き受けながら、画面に静かな緊張を与える。青は、赤の重量感を軽やかに受け止め、風景に透明な呼吸を流し込む。

緑の樹々は生命の象徴であると同時に、セザンヌの筆によって再構成された抽象的な形態でもある。葉叢は自然の再現ではなく、色面と筆致が生み出す“構造としての自然”であり、この緑が赤と青の間に置かれることで、画面全体のリズムが整えられる。

三色が互いに呼応しながらも緊張を保つ構図は、単なる調和ではない。自然の多層的な表情を、色彩という建材によって積み上げていくセザンヌの意志が、そこには明確に刻まれている。

ストロークが立ち上げる空間

セザンヌの筆致は、自然の質感を模倣するためのものではなく、自然の“構造”を把握し直すための手段であった。彼は岩、空、樹々を一つの対象としてではなく、色と形が関係し合う建築的な空間として捉え、規則的なストロークを積み重ねることで画面を構築していく。

この筆致は、一見すると幾何学的だが、触れてみればどこか有機的で、呼吸の揺らぎをともなう。岩肌の硬さと空気の柔らかさが同じリズムで描かれているのは、彼が外形を写すよりも、自然に潜む構造的な連関を探り当てていた証といえるだろう。

絵画が「風景の再現」ではなく「風景の生成」であることを、セザンヌは自身の筆致によって体現したのである。

自然と幾何学のあいだ

セザンヌは「自然のなかに円筒や球、円錐を見出せ」と語ったと伝えられる。この言葉は彼の絵画世界の核心をなす。《赤い岩》では、岩壁の面の交差、斜面の角度、樹木の量塊などが、幾何学的な秩序に従って組み立てられている。

しかし、それは冷たさを伴う抽象ではない。むしろ、自然の手触りや光の温度をいっそう際立たせるための構造的枠組みである。堅牢な構成の上に置かれる色彩は、時間の気配を帯びて揺らぎ、采石場の沈黙の奥に潜む物語を浮かび上がらせる。

風景が語りはじめる時

《赤い岩》に描かれる静けさは、単なる無音ではない。人の営みが去った場所に残る、風景そのものの低い声――その声を聞くために、画家は何度も同じ場所を訪れ、同じ光をじっと見つめ続けた。

画面の奥に広がる沈黙は、鑑賞者を風景へと引き入れ、見る行為を内省へと反転させる。セザンヌの絵は、自然を外から眺めるための窓ではなく、自然の内部へ沈み込むための入口である。

2025年、三菱一号館美術館に《赤い岩》が来日するとき、この沈黙は再び私たちの前に現れるだろう。南仏の陽光、採石場の赤い断崖、そこに積み重なる時間。セザンヌが思考と観察の果てに見つけた“構築された自然”は、今を生きる私たちにも新たなまなざしをもたらすはずである。

絵画は問い続ける――風景の奥深くに潜む声に、私たちは耳を澄ませているだろうか。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。