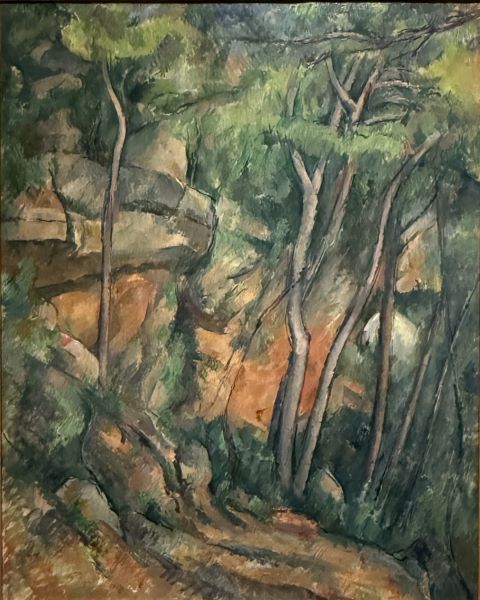

【シャトー・ノワールの庭園で】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

シャトー・ノワールの庭園で

ーセザンヌと色彩が交わす静謐なる対話

一本の樹が、画面の上方に向けて揺れながら伸びている。くねるように枝葉を広げ、その根元には古びた石造りの建物が沈黙の気配を漂わせる。風の痕跡を宿した木々と、時を抱えた壁面。そのあいだに満ちるのは、セザンヌの視線が積層した、深く静かな色彩の呼吸である。

《シャトー・ノワールの庭園で》は、晩年のセザンヌが見出した「自然と絵画の交点」をもっとも凝縮した一作である。エクス=アン=プロヴァンス近郊、黒い石造りの屋敷シャトー・ノワール。この周辺を繰り返し描きつづけたセザンヌにとって、ここは自然を凝視し、絵画の構造を鍛えるための「精神のアトリエ」であった。

黒い城とその庭がもつ象徴性

シャトー・ノワールは、19世紀末においても異様な存在感を放つ場所だった。黒い石でできた屋敷は陰影を濃く湛え、周囲の庭園や岩肌は複雑な表情を見せる。セザンヌはこの地に、ただ風景としての魅力以上のものを見ていた。画面に描かれる木々や壁面は、彼が幾度も観察し、構成し直し、心中で組み替えた末にたどり着いた「内なる秩序」の現れである。

本作において、樹木や建物は写真的な正確さとは異なる独特の歪みを帯びる。しかしそれは不安定ではなく、むしろ画面を静かに支える骨格として働いている。セザンヌにとって風景は、外界の転写ではなく、画家の眼が自然の本質と交わる場であった。

絵画空間の再構築

晩年のセザンヌが追い求めたのは、遠近法の枠組みに頼らず、画面上で新たな空間を生み出すことであった。樹木の幹は微妙に揺らぎ、建物はわずかに傾き、奥行きは抑制されている。それらの不均衡が、かえって画面に独特の緊張と均整をもたらす。

これは自然を「見えるとおりに」描くのではなく、自然に潜む構造を「感じるとおりに」捉える試みであり、セザンヌが晩年に到達した方法の核心である。

色彩の層としての光

セザンヌが画面に与える光は、印象派のような瞬間的な輝きではない。濃緑や褐色、灰色、オーカーが何層にも重ねられ、色と色のあいだに滲む空気が微かな明るさを生む。

光は直接描かれず、色の堆積によって滲み出る。セザンヌの視線が、自然の呼吸を追い続けた痕跡であり、画面全体を静謐に満たす時間の厚みでもある。

見つめ続けるという祈り

晩年のセザンヌは「自然の中にある永遠を描きたい」と語った。揺れる葉、石の肌、空を横切る光は、永遠の一端を告げる徴候である。

この作品には、対象を凝視し続けるという、彼のほとんど祈りに近い制作態度が刻まれる。観る者もまた、その祈りに招かれるように、画面をゆっくりと歩き始める。樹々の隙間を透かす光の気配に耳を澄ませながら、セザンヌの眼差しが向かった方向へ、視線を進めていく。

セザンヌの精神風景としての庭園

《シャトー・ノワールの庭園で》に広がるのは、外界の風景であると同時に、画家が生涯抱え続けた「精神の庭」でもある。

その庭は孤独でありながら、どこか温かい。思索に沈む静けさと、風のざわめきが共存する。木々の密度や色彩の揺らぎは、セザンヌ自身の内面のリズムを響かせるようだ。

黒い城は、自然から離脱し、芸術への集中へと向かうための砦。そこに立つ一本の樹や石壁は、画家が自らの存在を照らし返す鏡でもある。

現代への問い

本作に向かい合うと、ふと気づかされる。私たちは日常の中で「見ること」をどれほど深く行えているだろうか。

セザンヌが示したのは、便利さとは無縁の、誠実で粘り強い観察である。自然のかたちを見つめ、色の揺らぎを味わい、そこに潜む秩序を探し続ける──その営みこそが芸術の根源であり、人間が世界と結びつく方法なのだ。

《シャトー・ノワールの庭園で》の前に立つとき、私たちは静かな呼吸の中で、自然の奥に満ちる時間の深さを感じる。セザンヌの眼差しは今もなお、世界を見る新たな方法へと私たちを導き続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。