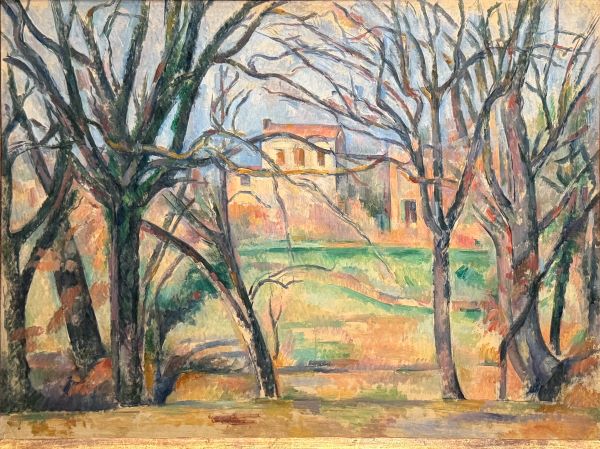

【樹木と家】ポール・セザンヌーオランジュリー美術館所蔵

樹木の呼吸、家の佇まい

─セザンヌ《樹木と家》が開いた視覚の地平

ポール・セザンヌが自然と向き合うとき、その眼差しは単なる風景の写し取りを超えて、世界の奥底に潜む秩序を探る探究心へと向かう。1880年代半ばに描かれた《樹木と家》は、まさにその思索の過程が結晶した作品である。鬱蒼と茂る樹木と、静かに寄り添うように建つ家。その情景はありふれた田園風景に見えるが、セザンヌの筆の下で、自然は構造をもち、形態は呼吸し、画面は精神の均衡を宿す一つの世界となる。

木々が画面を広く占める構成は、視線を垂直方向ではなく、横へ、奥へと導く。空はわずかにしか開かれず、画面は葉群の密度と家屋の量塊感によって支えられるような重心を保っている。木々は点描的に散らされた緑の筆触が重なり合い、その奥にある幹や枝は褐色の短いストロークで確かに構造を示す。自然の豊穣さが無数のタッチによって積み重ねられ、まるで時間の層そのものが画面を形成しているようだ。

奥に置かれた家は、単なる背景としてではなく、画面の安定をもたらす枠組みとして存在している。屋根は力強い赤、壁面は黄褐色の温度を帯び、周囲の緑と補色関係をつくりながら空間を引き締める。セザンヌが追い求めた「自然を円筒、球、円錐として扱う」という思想は、ここでは複雑に入り組んだ形の中で静かに息づいている。木々の流動的なリズムと家の幾何学的な安定が均衡を保ち、風景は“見たまま”の再現ではなく、構築された空間として立ち上がる。

セザンヌの筆触は、印象派的な瞬間の輝きをとどめながらも、はるかに持続的な視覚体験を求めている。そのストロークは方向をもち、積層し、画面の奥行きを生成する。葉の密度、幹の重量、家の面の分割──それらは全て、色と形の連携によって生まれた「視覚の論理」の結果である。自然を感じることと、自然を理解すること。その二つが、セザンヌの画面では調和しながら緊張関係を保っている。

故郷エクス=アン=プロヴァンスの風土は、セザンヌの絵画観に深い影響を与えた。サント=ヴィクトワール山をはじめ、彼が繰り返し描いた風景には、自然を観察するだけでなく、自然の背後にある構造を確かめようとする執念にも似た意志が宿る。《樹木と家》も、その長い探究の途中に置かれる作品であり、田舎の一風景を通して、画家は「世界はどのように成り立っているのか」という問いを静かに追い続けている。

この作品の革新性は、20世紀美術への橋渡しという観点からも重要である。ピカソやブラックがセザンヌに見出したものは、自然を幾何学的に再構成する視覚の思考であり、キュビスムはそこから立ち上がった。マティスが「セザンヌはわれわれ全員の父」と語ったのも、彼の筆致が単なる風景表現ではなく、絵画そのものの基盤を問い直す哲学的態度を示していたからにほかならない。

2025年、三菱一号館美術館で開催された展覧会では、本作が静かな核として展示された。ルノワールが人間の幸福感と感覚の悦びを追求したのに対し、セザンヌは世界を構築する秩序へと向かった。その対照が、フランス近代絵画の豊かな多様性を浮かび上がらせる。観客が《樹木と家》の前で感じるのは、自然の風景を超えて、その奥に潜む幾何学性やリズム、そして視覚を通じて世界を理解しようとする確かな思考の気配である。

日常的な風景が、突然永遠のような静けさをもって迫ってくる──それがセザンヌの魔法である。《樹木と家》に目を凝らすとき、私たちは緑の陰影や赤い屋根だけを見るのではない。色が重なり、形が呼応し、空間が組み上がっていく、そのプロセスそのものを追体験する。風景が絵画へと姿を変える瞬間、現実は新たな構造を帯び、私たちの視覚はより明晰な領域へと導かれる。セザンヌが示したのは、芸術とは対象を模倣することではなく、世界の「成り立ち」を眼差しの中に描き出す行為なのだという確信であった。

《樹木と家》は、小さな画面のなかに、視覚の哲学とも呼べる思索を宿している。静謐でありながら、深い緊張感を湛えたこの作品は、今日もなお、自然と形態のあいだに広がる無限の対話を私たちに示し続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。