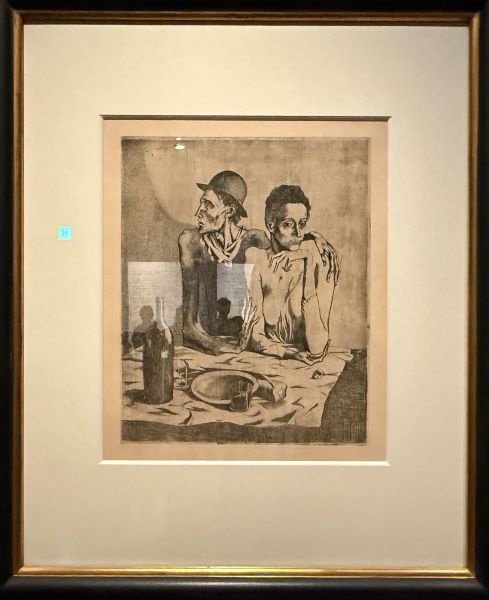

【貧しき食事】パブロ・ピカソー国立西洋美術館

パブロ・ピカソ《貧しき食事》

― 青の時代にひそむ聖性と人間存在の深層 ―

20世紀美術を語るとき、パブロ・ピカソほど多面的な表現世界を築いた画家はいないだろう。若き日から晩年に至るまで彼は、常に新たな形式を模索し、既存の価値観を軽やかに越境し続けた。その長い旅路の中でも、とりわけ「青の時代」(1901〜1904年)は、後年の破格の創造力を予感させる精神的濃度を湛えた特別な時期である。深い青の調子に沈む作品群は、貧困や孤独、死といった重い主題を扱いながら、人間の尊厳を静かに照らし出している。

《貧しき食事》(1904年制作、1913年刷り)は、その青の時代の終盤に生まれた小さなエッチングであり、ピカソが本格的に版画へ取り組んだ最初期の作例として重要視されている。画面に描かれるのは、盲目の男と痩せた女、そして彼らの前に置かれたパンとワインだけ。簡素な構成にもかかわらず、作品全体には不思議な緊張と静けさが満ちている。この沈黙の空気こそが、青の時代に通底する内的な「悲哀の光」を象徴している。

当時のピカソはまだ20歳前後の青年であり、モンマルトルの粗末なアトリエで不安定な生活を送っていた。親友カルロス・カサヘマスの自殺という衝撃を経験した直後で、芸術家としての自意識と喪失感が深く交錯していた時期でもある。本作に漂う哀切は、社会的弱者への同情というよりも、画家自身の魂の影が投影されたものであり、彼が当事者に近い位置でこの世界を見つめていたことを想像させる。

版画技法としてのエッチングは、線の強弱やリズムによって精神の振幅を繊細に刻むことができる。ピカソはこの可能性を直感的に掴み、薄い金属板に迷いなく針を走らせた。盲人の手先の不安定な動き、女性の体に沈殿する疲労、わずかな光に照らされた食卓。線は細く控えめでありながら、人物の内面へ深く入り込むような確かな力を帯びている。画面全体を覆う余白の大きさは、二人のあいだに流れる沈黙を強調し、観る者の感情をゆっくりと吸い寄せていく。

作品の核心を成すのは、テーブルに置かれたパンとワインである。これは明らかにキリスト教の「聖餐」を想起させる象徴であり、救済と罪、献身と受難といった宗教的主題を呼び覚ます。しかしピカソがその象徴を置いたのは、教会の祭壇ではなく、社会の最底辺に近い二人の前であった。この配置の反転によって、「聖なるもの」は特権的な領域から引き離され、日常の貧しさ、不安、孤独のただ中に置き直される。そこには、常に現実の人間から芸術を考えようとしたピカソの視線が明確に表れている。

盲目の男は、視覚を失いながらも手探りのように瓶へ触れ、世界へのかすかな接続を求めているように見える。その姿は、後年の「盲目のミノタウロス」へと連なる象徴的モチーフの萌芽でもある。一方、女は男に寄り添いながら、どこか遠くを見つめるような静かな表情を浮かべる。彼女の存在は、疲弊と慈愛が同時に漂う複雑な人間像を体現している。二人は特定の人物ではなく、貧困と孤独、そして希望の断片を象徴する記号として画面に置かれているのである。

《貧しき食事》は、単なる社会的写実や哀愁の表現にとどまらず、宗教画の構造を背景にした象徴主義的な層をも併せ持つ。青の時代における精神性の高さを示す作品であり、同時にピカソが後の大きな飛躍へ向かう直前の緊張を秘めた「起点」でもある。1913年の再刷りによって作品は広く流通し、ピカソ自身もこの初期作品に宿る強度を改めて認識したことがうかがえる。

この小さな版画の前に立つと、線の奥に潜む静かな震えが紙の繊維の中から響き出し、青の時代が抱えていた精神の深淵をそっと覗き込むような感覚に包まれる。ピカソが若くして到達した「人間の内面を描く」力は、この作品の沈黙の中にすでに明瞭に息づいている。私たちはその沈黙に耳を澄ませることで、人間とは何かという問いを自らに返す場所へと導かれていくのだ。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。