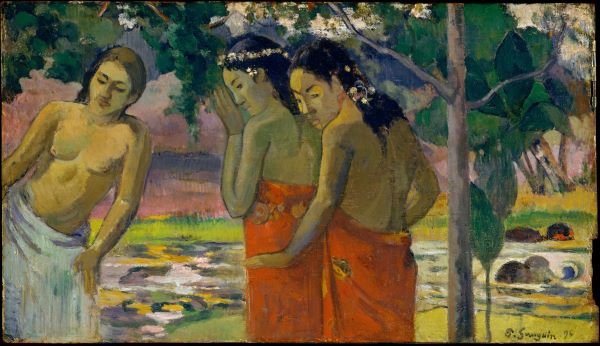

【三人のタヒチの女(Three Tahitian Women)】ポール・ゴーギャンーメトロポリタン美術館所蔵

魂の静域に立つ三人の女

ゴーギャン《三人のタヒチの女》をめぐる精神の風景

南太平洋の陽光の下、ポール・ゴーギャンが描いたタヒチの女性たちは、常に「見る」ことへの問いを内包している。赤道の光に照らされる鮮烈な色彩とは裏腹に、彼の女性像には影が宿り、沈黙が横たわり、観る者をその深みに誘う。1896年の作品《三人のタヒチの女》は、その沈黙の象徴ともいえる小品であり、ゴーギャンの精神史を読むうえで欠かせない断章である。

本作はわずかなサイズの板絵でありながら、画家の晩年を支配した孤独、焦燥、そして「魂の浄化」への希求を凝縮している。作品の表面に触れようとすると、そこには装飾的でも官能的でもない、むしろ何かを拒むような静けさがある。三人の女性は、寄り添うように横一列に立ちながら、互いを見ず、観る者にも視線を絡ませず、しかし確かにこちらへと存在感を放っている。

平面性の奥に潜む「祈り」

背景はほとんど奥行きをもたず、色面が交互に重ねられるように画面を構成する。赤褐色、黄土、深い緑──南国の光を吸い込んだようなこれらの色は、きらめきよりも濁りを選び、熱帯の明るさよりも精神の沈潜を帯びている。女性たちの身体は厚みを抑えられ、装飾的な平面として提示されることで、観る者に「視覚的快楽」を与えることを拒んでいるかのようだ。

三人の女たちの表情はほとんど変化を見せない。だがその無表情は、感情の欠如ではなく「語らない」という強度そのものの表現である。タヒチの女性を「自然の象徴」として描いてきたゴーギャンにとって、この静止は単なるポーズではなく、一種の精神的姿勢であった。彼は、文明の騒音に侵された近代の身体ではなく、もっと内側で呼吸する「原初の身体」を描こうとしていたのである。

板絵という物質性──聖像画への接続

本作がキャンバスではなく木の板に描かれている点は、意外に見えて深い意味をもつ。板は重く、吸い込むような質感をもち、画面に「物質としての抵抗」を与える。これはゴーギャンの長年の関心──宗教画の形式、土着信仰の象徴性、手作りの工芸の質朴さ──と結びつき、彼の芸術をより原始的で祈りの色濃いものへと導いた。

《三人のタヒチの女》を前にすると、それは肖像画ではなく、むしろ「三体の聖像」のように佇んでいる。彼女たちは個人ではなく、時間を超えた存在、神話的原型、あるいは生・死・再生の三位一体の象徴にも見える。ここでゴーギャンは、タヒチの女性をエキゾティックな被写体としてではなく、精神の象徴として扱っている。

“見ること”への逆照射としての女性像

ゴーギャンの女性像はしばしば西洋的官能の伝統と比較されるが、本作はそのいずれとも異なる。ティツィアーノやマネが追求した「見る快楽」はここにはなく、むしろ視線が拒まれるような距離がある。女性たちは観る者を迎え入れず、媚びず、ただ沈黙のまま立つ。そこには、ゴーギャン特有の倫理──「他者を欲望の対象ではなく、ひとつの世界として尊重すること」──が働いている。

同時に、ゴーギャンは自らの内的幻想をタヒチという土地に投影し続けた画家でもある。本作もまた、彼が夢想した「失われた楽園」の片影を背負う。しかし、幻想の投影であるがゆえに、三人の女性の沈黙はただの受動性ではなく、むしろ画家の幻想そのものを静かに批判するかのような強度を持つ。ゴーギャンが「魂の状態の反映」と呼んだ理由は、この沈黙にこそあるのだろう。

小さな絵が孕む大きな時間

1896年、タヒチでの生活は困窮や病との闘いの連続だった。大作《われわれはどこから来たのか…》を構想していたこの頃、ゴーギャンは同時に、小品のなかに深い精神性を沈殿させている。大きな絵が壮大な問いを掲げるのに対し、この小品は「問いそのものの静かな残響」である。

三人の女性は、まるで時間が止まる一点に立ち続けているかのようだ。観る者はその前で足を止め、沈黙に耳を澄まし、視線とは何か、他者をどう見るかという根源的な問いに向きあうしかない。本作は、近代の視覚文化が孕む欲望の構造を超え、もっと深い場所──「見る」という行為の倫理へと誘う作品なのである。

《三人のタヒチの女》は小さな絵である。しかしその沈黙は深く、その静けさは多層で、その精神は広大である。そこに立つ三人の女は、タヒチの風景でも、ただのモデルでもなく、ゴーギャン自身の魂の陰翳から立ち上がった、ひとつの永遠の像なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。