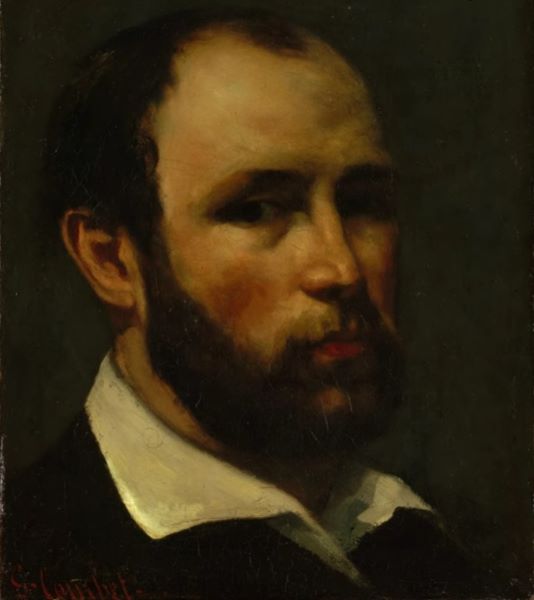

【男の肖像】ギュスターヴ・クールベーメトロポリタン美術館所蔵

親密な視線の奥行

ギュスターヴ・クールベ《男の肖像》(1862年)を読む

ギュスターヴ・クールベは、19世紀フランス写実主義を体現する画家として、しばしば社会的主題や挑発的な大画面作品によって語られてきた。《オルナンの埋葬》や《石割り》に象徴されるように、彼は神話や理想化を拒み、同時代の現実を真正面から描くことを自らの使命とした。しかし、その強靭な芸術観の背後には、もう一つの静かな領域が存在する。それが肖像画である。クールベは、人間を「社会的記号」としてではなく、かけがえのない個として見つめる視線を、数多くの肖像作品に刻み込んだ。

1862年に制作された《男の肖像》は、その姿勢が最も凝縮された一作といえる。現在メトロポリタン美術館に所蔵されるこの作品は、控えめなサイズのキャンバスに、一人の男性の上半身を描くのみという、極めて簡潔な構成をとっている。背景は暗く、余分な小道具や象徴的要素は一切ない。画面はただ、人物の顔とまなざしに集中するために整えられている。

描かれた男性は、やや後退した額と細長い顔立ちを持ち、落ち着いた表情で鑑賞者を見返している。その眼差しには誇張も演出もなく、むしろ静かな思索の気配が漂う。モデルは、美術商であり画家でもあったジュール・リュケではないかと推定されているが、重要なのは名前よりも、そこに描かれた「個の存在感」である。クールベは、この人物を社会的役割や物語から切り離し、ただ一人の人間として画面に立たせている。

本作で特に印象的なのは、光の扱いである。顔の一部は柔らかな光に照らされ、もう一方は影の中に沈んでいる。その移ろいは、単なる立体表現を超え、人物の内面へと視線を導く装置として機能している。光は外側から差し込むと同時に、内側から滲み出る思考や感情をほのかに可視化しているかのようである。

クールベの筆致は、ここでも彼特有の物質感を失っていない。肌は滑らかに磨き上げられることなく、絵具の厚みを保ったまま描かれている。そのため、人物は理想化された像ではなく、現実の肉体を伴った存在として迫ってくる。衣服や背景は簡略化され、やや粗い筆触で処理されているが、それは顔の表情とまなざしを際立たせるための意図的な選択である。

クールベにとって肖像画とは、外見を写し取る技術ではなく、「見ることの倫理」を問う行為であった。社会的地位や名声に左右されることなく、一人の人間と向き合い、その存在を誠実に受け止めること。彼の写実主義は、この倫理的態度によって支えられている。《男の肖像》における静謐な緊張感は、画家とモデルとの間に成立した信頼関係の表れでもあるだろう。

19世紀半ばのフランスでは、美術市場が拡大し、画家と画商との関係がこれまで以上に重要になっていた。推定モデルのリュケは、クールベの活動を理解し、支えた人物の一人であったとされる。その親密さは、ここで描かれた視線の穏やかさに反映されている。そこには、評価や取引を超えた、人間同士の対等な関係が感じられる。

この作品は、声高に主張することなく、しかし確かな重みをもって鑑賞者に語りかける。小さな画面の中に凝縮されたまなざしは、見る者に「人を見るとはどういうことか」という問いを静かに投げかける。クールベの《男の肖像》は、写実主義が単なる様式ではなく、人間への深い敬意に根ざした態度であったことを、今なお雄弁に物語っている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。