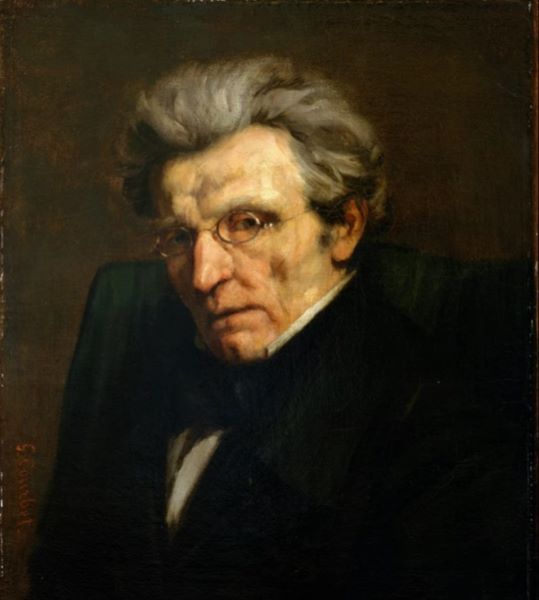

【スイス氏】ギュスターヴ・クールベーメトロポリタン美術館所蔵

《スイス氏》

静かなる芸術の媒介者を描く肖像

ギュスターヴ・クールベが1861年に描いた《スイス氏》は、声高に主張することのない、しかし深い余韻を残す肖像画である。暗い背景の中に浮かび上がる老いた男性の姿は、華やかな成功や歴史的事件とは無縁に見える。だがこの静謐な一枚には、19世紀フランス美術の制度の狭間で、無数の若き芸術家たちを支えた「名もなき存在」への、クールベの確かな敬意が刻まれている。

描かれているマルタン・フランソワ・スイスは、画家でも批評家でもない。彼は職業モデルとして画家たちの前に立ち、やがて自らのアトリエを開放し、志ある若者たちに制作の場を提供した人物である。後に「アカデミー・スイス」と呼ばれるこの場所は、国立の教育機関とは異なり、規範も序列も持たない自由な空間であった。そこでは試験も称号も問題ではなく、ただ描くこと、見ること、その行為そのものが尊重された。

若き日のクールベにとって、この空間は決定的な意味を持った。アカデミズムの形式や古典的理想に違和感を抱いていた彼は、スイスのアトリエで、制約なき観察と実践を通じて、自らの感覚を信じる態度を培っていく。スイス氏は教師として教義を説くことはなかったが、その沈黙と場の持続こそが、結果的に多くの才能を育てる土壌となった。

《スイス氏》が描かれたのは、モデルの死から二年後である。この時間的距離は、作品に追悼としての静けさを与えている。クールベは記憶の中の人物を、感傷に流されることなく、しかし冷淡にもならず、あくまで現実の重みをもって描き出した。画面に満ちる暗色は喪の色であると同時に、余計な装飾を排した集中の場でもある。

人物は椅子に腰掛け、やや前傾の姿勢でこちらを見つめる。視線は穏やかで、見る者を試すようでも、支配するようでもない。長年、多くの若者たちを見守ってきた者だけが持つ、静かな確信がそこに宿る。黒い衣服は背景と溶け合い、顔と手のみが柔らかな光に照らされることで、存在の核が際立たされている。

クールベの筆致は、細部に溺れることなく、量感と構造を重視する。皮膚の皺や頬の陰影は、年齢の記録であると同時に、生きてきた時間の堆積として感じ取られる。左から差し込む光は、顔の半分を穏やかに照らし、もう半分を影に沈める。この明暗の均衡は、スイス氏という人物が、公的な歴史の表舞台と、私的な裏方の領域、その両方に属していた存在であることを象徴しているかのようである。

クールベがこの肖像に込めたのは、単なる個人的な感謝ではない。彼は常に、労働者や農民、無名の人々を描くことで、芸術の価値基準そのものを問い直してきた。《スイス氏》もまた、その延長線上にある。画家でも権威でもない一人の男を、堂々たる肖像として描くことは、「誰が描かれるに値するのか」という問いへの明確な応答であった。

19世紀の公式美術界は、制度と序列によって厳しく管理されていた。その外側で、アカデミー・スイスのような場所が果たした役割は、表に出にくいが決定的である。スイス氏は思想を残さず、理論を語らなかった。ただ場を開き、持続させた。その行為こそが、後の写実主義や印象派へとつながる、自由な芸術の胎動を支えたのである。

《スイス氏》は、そうした「媒介者」の存在を、静かに可視化する。そこにあるのは英雄的な物語ではなく、芸術が生まれる以前の、土壌としての人間の姿である。クールベはこの肖像を通して、自らの出発点を振り返り、同時に、芸術が個人の才能だけでは成り立たないことを示した。

華やかな革新の背後には、必ずそれを可能にする無言の支えがある。《スイス氏》は、その事実を忘れまいとする画家の、深く抑制された記憶の表現である。静かにこちらを見つめ返すその眼差しは、芸術史の陰に置き去りにされがちな存在へと、私たちの視線を導き続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。