【麦わら帽子のギュスターヴ・ボワイエ】ポール・セザンヌ‐メトロポリタン美術館所蔵

麦わら帽子のギュスターヴ・ボワイエ

セザンヌの青春が刻んだ肖像の記憶

ポール・セザンヌの肖像画には、静物や風景とは異なる緊張が宿っている。それはモデルの前に立つ画家の視線が、単なる形態把握を超え、時間や関係性、記憶の層へと深く踏み込んでいくからである。《麦わら帽子のギュスターヴ・ボワイエ》は、そうしたセザンヌの肖像画観が、友情と青春の記憶を媒介として結実した作品である。

1870年から1871年にかけて描かれたこの肖像画は、セザンヌが三十代に差しかかろうとする時期の作であり、画風の転換と精神的な揺らぎが交錯する時代背景を色濃く反映している。印象派の仲間たちと交わりながらも、彼はなお自らの進むべき道を確信できず、絵画の本質をめぐる孤独な思索を続けていた。その過程で描かれたこの一枚は、彼の内面と最も近い距離にあった人物を通して、自身の芸術的立脚点を探る試みであったといえる。

モデルとなったギュスターヴ・ボワイエは、セザンヌと同郷エクス=アン=プロヴァンス出身の旧友である。少年期からの付き合いを持ち、成人後は弁護士として堅実な道を歩んだ彼は、芸術家として不安定な生活を送るセザンヌとは対照的な存在だった。しかし、その違いこそが、画家にとって重要であった。芸術の外側に生きる友の姿は、セザンヌにとって現実世界との接点であり、同時に自己を映し返す鏡でもあった。

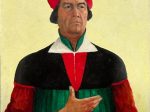

画面に描かれたボワイエは、麦わら帽子をかぶり、静かに腰掛けている。特別な身振りはなく、視線も鑑賞者と正面から交わるわけではない。その佇まいはあくまで自然で、作為的な演出を拒んでいる。しかし、そこに漂う沈黙は決して空虚ではない。むしろ、言葉にならない思索や時間の重みが、画面全体に凝縮されているように感じられる。

麦わら帽子というモチーフは、この肖像に独特の詩情を与えている。労働や余暇、南仏の陽光を連想させるこの帽子は、都市的な肖像画の伝統から距離を取り、私的で親密な空間を強調する。職業的な肩書きや社会的役割を脱ぎ捨てた一人の人間として、ボワイエはここに存在している。それは同時に、セザンヌ自身が絵画において求めていた「裸の存在」に通じる姿でもある。

技法的に見ると、本作は初期の荒々しさを残しつつも、次第に構築的な志向へと向かう過渡期の特徴を示している。色彩は抑制され、黒や褐色が画面を引き締めているが、それは単なる陰鬱さではなく、形を支える骨格として機能している。輪郭は崩されることなく保たれ、顔や帽子、衣服は確かな量感をもって画面に定着している。

この時期のセザンヌは、印象派的な光の分解に全面的には与せず、対象の持続性や重さをどう描くかに心を砕いていた。《麦わら帽子のギュスターヴ・ボワイエ》における人物像は、瞬間の表情というより、時間を通じて形成された人格の総体として描かれている。そのため、この肖像は一見静かでありながら、内側には強い集中力が潜んでいる。

制作された1870年代初頭は、普仏戦争と政治的混乱のただ中にあった。セザンヌ自身も不安定な時代状況の中で、パリと故郷を往復しながら将来を模索していた。そうした外的混乱とは対照的に、この肖像画が湛えるのは、私的で閉じられた時間である。友人と向き合う静かな室内空間は、世界の騒乱から一時的に切り離された、思索の避難所のようにも見える。

セザンヌにとって肖像画とは、他者を描く行為であると同時に、自己を測る行為でもあった。家族や友人を繰り返し描いたのは、単にモデルの都合がつきやすかったからではない。そこには、信頼関係の中でのみ可能となる、長時間にわたる観察と、感情を排した凝視が必要だったのである。ボワイエの肖像は、その最も純粋な成果の一つといえる。

後年、セザンヌは自然を円筒、球、円錐として捉える必要性を語ったが、その思想の基盤には、人間の顔や身体を通じて培われた構造的思考があった。《麦わら帽子のギュスターヴ・ボワイエ》は、その萌芽を静かに伝えている。ここに描かれているのは、単なる友人の肖像ではない。若き画家が、人間という存在を通して、世界のかたちを理解しようとした記憶の痕跡なのである。

この絵の前に立つとき、私たちは一人の人物と向き合うと同時に、セザンヌの青春そのものと対話していることに気づかされる。友情、時代、そして芸術への問いが重なり合うこの肖像は、今なお静かな声で、見ることの深さを私たちに語りかけている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。