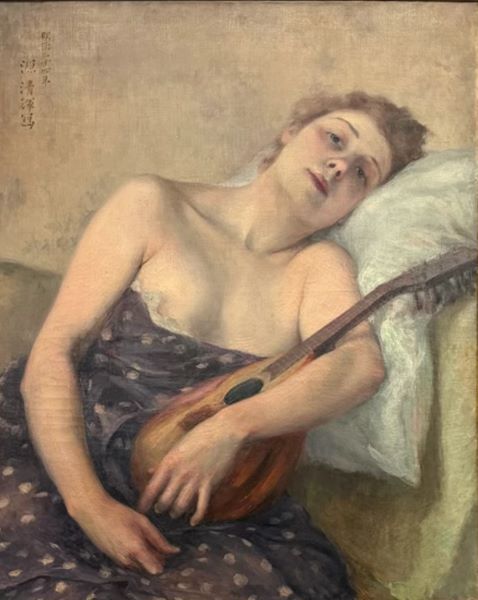

【マンドリンを持てる女】黒田清輝‐黒田記念館所蔵

マンドリンを抱く沈黙

黒田清輝、フランス滞在期における内省の肖像

1891年、黒田清輝がフランス滞在中に描いた《マンドリンを持てる女》は、日本近代洋画の黎明を象徴する作品のひとつとして、現在も静かな輝きを放っている。東京・上野の黒田記念館に所蔵されるこの油彩画は、比較的小さな画面ながら、そこに凝縮された密度の高い感情と思想によって、観る者の視線を長く留める力を備えている。本作は単なる異国の女性像ではなく、異文化の只中で形成されつつあった一人の画家の精神史を映し出す鏡でもある。

黒田清輝がフランスへ渡ったのは1884年、当初は法律家を志しての留学であった。しかしパリでラファエル・コランの作品と出会い、彼の写実と理想を融合させた絵画世界に触れたことが、黒田の進路を大きく変える。以後、彼はコランの門下で正統的なアカデミズムを学びつつ、同時代に台頭していた印象派や外光派の動向にも敏感に反応し、自らの視覚と言語を鍛えていった。

《マンドリンを持てる女》が生まれたのは、パリ郊外グレー=シュル=ロワン滞在期である。この地は多くの若い画家たちが自然光の研究に没頭した場所であり、黒田にとっても制作と思索が深く結びついた環境であった。モデルとされるのは下宿先の娘マリア・ビヨー。彼女は後年の代表作《読書》《編物》にも登場し、黒田のフランス時代を象徴する存在である。

画面に描かれる女性は、マンドリンを抱え、音楽を奏で終えた直後のような佇まいを見せている。視線はわずかに伏せられ、表情は感情を誇張することなく、内側へと沈潜している。黒田自身が語った「弾き終えて物思いにふける瞬間」という主題は、ここで劇的な身振りではなく、抑制された静けさとして結晶している。音が消えた後に残る余韻、その沈黙の質感こそが、この作品の核心である。

色彩は全体に柔らかく、自然光が人物の輪郭と衣服の襞を穏やかに包み込む。背景は簡潔で、やや沈んだ色調に抑えられ、人物像を浮かび上がらせる装置として機能している。マンドリンの木肌や金属部分は精緻に描かれ、物質的な確かさを保ちながらも、画面全体の詩的均衡を乱すことはない。そこには、師コランから学んだ写実性と、黒田自身が志向した情緒の統制が見事に調和している。

本作はサロン出品を念頭に制作されたが、結果として入選には至らなかった。しかしその経験は、黒田にとって単なる挫折ではなく、自己の表現を再確認する重要な契機となった。西洋の評価基準に適合することよりも、自らが日本へ持ち帰るべき絵画の理念とは何かを問い直す時間となったのである。

帰国後、黒田は東京美術学校で教育と制作の両面に尽力し、日本近代洋画の基盤を築いていく。その出発点に位置づけられるのが、《マンドリンを持てる女》である。ここには、西洋技法の習得段階を超え、日本人画家としての感性が芽生えつつある瞬間が封じ込められている。

この作品は、人物像でありながら、同時に時代の肖像でもある。フランスの少女の姿を借りて描かれたのは、異文化との出会いの中で揺れ動く若き画家の内面であり、近代日本が西洋と向き合う際の静かな緊張感であった。音を持たない絵画の中に、確かに音楽の気配が宿るとき、鑑賞者はその沈黙に耳を澄ませることを求められる。《マンドリンを持てる女》は、今なおその問いを、変わらぬ静謐さで投げかけ続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。