- Home

- 01・縄文・弥生・古墳時代, 日本美術

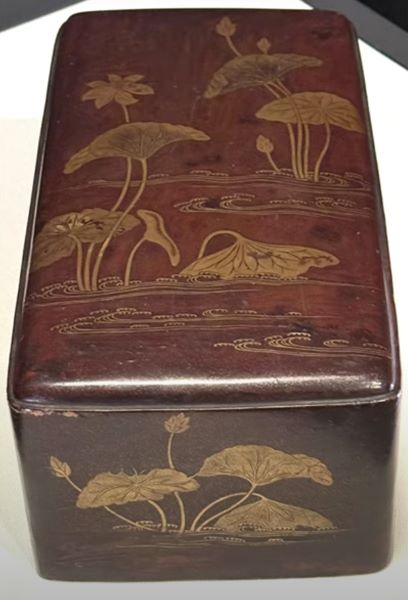

- 【蓮池蒔絵経箱】平安時代‐大阪·金剛寺所蔵

【蓮池蒔絵経箱】平安時代‐大阪·金剛寺所蔵

蓮池蒔絵経箱

平安仏教美術に結晶した静謐なる浄土のかたち

日本の工芸美術において、漆芸、とりわけ蒔絵は、素材と技、そして精神性が最も高い次元で結びついた表現領域である。その到達点の一つとして位置づけられるのが、平安時代後期、12世紀に制作された「蓮池蒔絵経箱」である。本作は大阪・金剛寺に伝来し、経典を納めるための実用具でありながら、同時に信仰と美意識を凝縮した造形として、今日まで深い余韻を放ち続けている。

経箱は、仏教における聖なる言葉を物理的に守る器であると同時に、その外形そのものが信仰の象徴として機能する存在であった。平安時代後期、貴族社会を中心に仏教信仰が生活の深層に浸透するにつれ、経箱は単なる容器ではなく、荘厳具として高度に洗練された意匠をまとうようになる。「蓮池蒔絵経箱」は、そうした潮流の中で生み出された、精神性と装飾性の均衡が際立つ作品である。

本作は木製の素地に漆を塗り重ね、外面には褐色を基調とした落ち着いた色調が施されている。その上に展開されるのが、塵地蒔絵による金粉の散布である。細かな金の粒子は、規則性を排して画面全体に漂うように配され、光を受けるたびに柔らかな輝きを生む。華美に傾くことなく、むしろ沈静した光を宿すこの表現は、平安美術特有の抑制された美意識を如実に示している。

器形もまた、この経箱の印象を決定づける重要な要素である。角を和らげた端正な輪郭は、視覚的な安定感と同時に、手に取った際の触覚的なやさしさを想像させる。蓋と身の接合は極めて精緻で、用のための工芸でありながら、完成度の高さに一切の妥協がない。実用と美が分かちがたく結びついていた平安貴族文化の精神が、ここに端的に表れている。

意匠の中心をなすのは、蓋表に大きく配された蓮の葉と花、そしてそれらを包み込むように流れる水文である。水流は蕨手状の曲線で表され、画面に緩やかな律動をもたらしている。構成は簡潔でありながら、余白が豊かに保たれ、見る者の想像力を静かに誘う。蓮の葉には微妙な濃淡が与えられ、金属粉や色漆の使い分けによって、単調さを避けた奥行きが生み出されている。

蓮と水の組み合わせは、仏教美術において極めて明確な象徴性を帯びる。清浄なる水に咲く蓮華は、阿弥陀仏の極楽浄土を想起させる基本的なモチーフであり、とりわけ浄土思想が広く浸透した平安時代末期には、人々の信仰心を直接的に可視化する意匠として重視された。経典を納める器にこの意匠を施すことは、経そのものを極楽へと通じる媒介として位置づける行為でもあった。

12世紀の日本社会は、末法思想の広がりとともに、現世への不安と来世への希求が強まった時代である。政治的秩序の揺らぎや天災の頻発は、人々に無常観を深く刻み込み、救済を阿弥陀仏の本願に託す浄土信仰を加速させた。「蓮池蒔絵経箱」は、そうした精神的状況の中で生まれ、祈りを視覚化する装置として機能したのであろう。

工芸史的に見ても、本作は蒔絵技法の成熟を示す重要な作例である。奈良時代の比較的直截的な表現から、平安後期に至って蒔絵は詩情と余韻を重んじる方向へと展開していく。その転換点を象徴するのが、塵地の柔らかな光と自然意匠の融合であり、本作はその典型といえる。後世の豪壮な蒔絵とは異なり、ここにあるのは「語らぬ美」の完成形である。

「蓮池蒔絵経箱」は、信仰具であり、同時に美の器である。蓮池の静かな水面に託された浄土への憧憬は、時代を越えてなお、私たちの感覚に静かに触れる。その抑制された輝きと澄んだ構成は、日本美術が育んできた精神文化の深層を、今に伝える貴重な証言なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

_upscayl_5x_upscayl-standard-4x--150x112.jpg)

この記事へのコメントはありません。