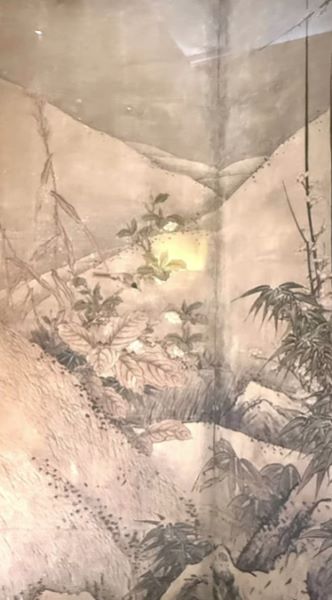

【四季花鳥図屏風】伝雪舟等楊‐東京国立博物館所蔵

四季花鳥図屏風

沈黙する自然と循環する時のかたち

室町時代後期、日本美術は静かな転換点に立っていた。中国水墨画の受容と深化、禅的精神の浸透、そして自然を写す行為そのものへの内省的まなざし。その結節点に位置づけられる作品の一つが、東京国立博物館に所蔵される「四季花鳥図屏風(伝雪舟等楊筆)」である。本作は、華やかな装飾性や物語性を前面に押し出すのではなく、自然の相貌が内包する時間の流れと精神性を、きわめて抑制された語り口で提示する。屏風という祝祭的性格を帯びやすい形式を用いながら、ここにはむしろ沈黙と凝視の美学が支配している。

六曲一双の屏風に展開されるのは、四季を象徴する花木と鳥獣の世界である。右隻には竹が、左隻には梅が大きく配され、それぞれの画面に季節の気配が満ちている。しかし本作の四季は、明確な時間順序として並べられるものではない。春夏秋冬は直線的に進行するのではなく、同時にそこに在り、互いに呼応しながら循環する。屏風という左右に広がる空間は、時間の推移ではなく、世界の全体性を示す場として機能している。

竹は、折れぬ強靭さと中空のしなやかさを併せ持つ存在として、東アジア絵画において精神性の象徴とされてきた。本作の竹は、風にそよぐ様子を誇張することなく、淡い墨調の中で静かに立ち現れる。その間を行き交う鳥たちは、活発な動勢を誇示することなく、自然の呼吸の一部として配置されている。鶴の姿には吉祥の意味が重ねられる一方で、その佇まいはどこか孤独を帯び、時間の長さと生命の有限性を暗示する。

対する左隻の梅は、冬の終わりと春の兆しを宿す存在である。硬質な枝ぶりと、ほのかな花の気配は、厳寒のなかに潜む生成の力を象徴する。ここに描かれる花鳥は、絢爛さを拒み、沈潜した美を体現している。牡丹や椿といった富貴の象徴も、声高に主張することなく、画面の秩序に溶け込むように配されている点が印象的である。

伝雪舟等楊とされる本作において注目すべきは、構図の緊密さと余白の扱いである。画面は決して密ではない。しかし空白は単なる未描画の領域ではなく、気韻が循環するための場として慎重に保たれている。墨の濃淡、線の強弱、モチーフ同士の距離感は、偶然の産物ではなく、長い思索の末に選び抜かれた均衡の結果である。

雪舟が追求した自然表現は、写実でも装飾でもない。彼の眼差しは、自然の表層を超え、その背後にある理(ことわり)へと向けられていた。「四季花鳥図屏風」においても、個々の動植物は独立した存在でありながら、全体の秩序の中に組み込まれている。それは禅的世界観に通じる、相互依存と無常の認識にほかならない。

色彩が極度に抑制されている点も、本作の精神性を際立たせる。華麗な彩色を排し、墨を基調とした色調は、鑑賞者の感覚を静め、細部への集中を促す。そこに立ち現れるのは、季節の移ろいそのものではなく、移ろい続けることを宿命とする世界の姿である。

本屏風が示す四季は、祝祭的な自然賛歌ではない。それは、生成と消滅を繰り返す存在の循環を、沈黙のうちに語る視覚的思想である。見る者は、画面に描かれた花鳥を追ううちに、やがて自身もまた、その循環の一部であることを静かに悟らされるだろう。

「四季花鳥図屏風」は、室町水墨画の到達点の一つとして、日本美術における自然観の深層を今に伝える。そこにあるのは、自然を支配する視線ではなく、自然の秩序に身を委ねる態度である。時を越えてなお、この屏風が放つ静謐な力は、見る者の内奥に、言葉にならぬ余韻を残し続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。