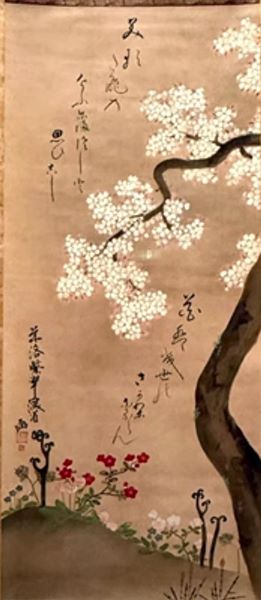

【桜に春草図】尾形乾山‐東京国立博物館所蔵

花は幾世のさかりなるらん

尾形乾山《桜に春草図》―絵と和歌が織りなす春の祝祭

桜がほころび、足もとに小さな草花が芽吹く。その静かな情景に、言葉が添えられるとき、絵は単なる視覚の享楽を超え、時代の祈りを宿す器となる。尾形乾山が十八世紀に描いた《桜に春草図》は、まさにそのような性格をもつ作品である。東京国立博物館に所蔵される本作は、桜と春草という親しみ深い主題を扱いながら、和歌を介して政治的・文化的象徴性をも内包し、江戸中期美術の成熟を静かに語っている。

画面にまず立ち現れるのは、枝をゆるやかに伸ばし、花をたたえる桜の姿である。花弁は淡く、しかし確かな存在感をもって描かれ、画面全体に柔らかな春光を満たしている。その下には、土筆や蒲公英といった名もなき春草が点在し、視線を地表へと導く。乾山は、華やかな主役と見過ごされがちな脇役とを同一の呼吸のなかに置くことで、春という季節の全体像を掬い上げている。

尾形乾山(一六五四―一七三四)は、兄・尾形光琳と並び、琳派を語る上で欠かすことのできない存在である。もっとも、乾山の芸術は、光琳の装飾的洗練とは異なり、より私的で、詩的な感受性に貫かれている。画家であると同時に陶芸家でもあった乾山は、絵と書、器と詩を分かちがたく結びつけ、総合的な美のかたちを追求した。その姿勢は、本作に添えられた和歌にも如実に表れている。

《桜に春草図》に記された和歌は、室町幕府第九代将軍・足利義尚を寿ぐ内容をもつ。桜の盛りを将軍の権勢に重ね、「みるたびの けふにまさしと 思ひこし 花は幾世の さかりなるらん」と詠むその言葉は、自然の循環に永続の願いを託す、日本文化特有の政治的叙情を示している。乾山が生きた江戸時代中期は、すでに足利将軍家が歴史の彼方に退いた後であるが、あえてこの和歌を選び取ることで、過去の権力と現在の平和とを重ね合わせ、時間の層を画面に織り込んでいる。

ここで重要なのは、和歌が単なる添え物ではなく、絵画の解釈を方向づける装置として機能している点である。桜は、はかなさの象徴として語られることが多いが、この作品においては、むしろ繰り返し咲くもの、幾世にもわたり盛りを更新する存在として捉えられている。その視点の転換は、春草という足もとの生命と呼応し、個のはかなさを超えた連続する時間感覚を鑑賞者に意識させる。

技法の面においても、乾山の力量は明確である。筆致は細やかでありながら硬さを感じさせず、花弁や葉の輪郭は、にじみと抑制の絶妙な均衡の上に成り立っている。色彩は過度に饒舌ではなく、むしろ余白との対話によって、その鮮度を保っている。金箔や銀泥の使用も想定されるが、それは画面を支配するためではなく、春の光をほのかに留めるための控えめな輝きとして作用している。

江戸中期という時代は、長い泰平のもとで都市文化が成熟し、美術においても洗練と内省が進んだ時期であった。乾山の《桜に春草図》は、そのような時代精神を体現し、自然へのまなざし、言葉への信頼、そして過去と現在を結ぶ想像力を一幅のなかに結晶させている。桜の華やぎと草の息づかい、和歌の響きが重なり合うことで、この作品は単なる季節画を超え、文化的記憶の場として立ち上がる。

今日、私たちは桜を見て、しばしば一瞬の美や喪失感を思い浮かべる。しかし乾山の描いた桜は、毎年更新される生命の徴であり、幾世にもわたり続く人の願いを受け止める存在であった。《桜に春草図》は、そのことを静かに、しかし確かな言葉と形で語り続けている。春の一瞬を描きながら、時間の奥行きを感じさせるこの作品は、今なお私たちの感受性に新たな芽吹きをもたらすのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。