「羅摩物語」(ラーマ物語)は、日本の画家小杉放菴(こうすぎ ほうあん、未醒としても知られる)が1928年(昭和3年)に制作した油彩画であり、現在は東京国立近代美術館に所蔵されています。この作品は、古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』からインスパイアを受けており、物語の一場面を描いています。『ラーマーヤナ』は、インドの最も有名な叙事詩の一つであり、英雄ラーマ王子の冒険と、彼の妻シーター妃が魔王ラヴァナによって囚われるというストーリーを中心に展開します。

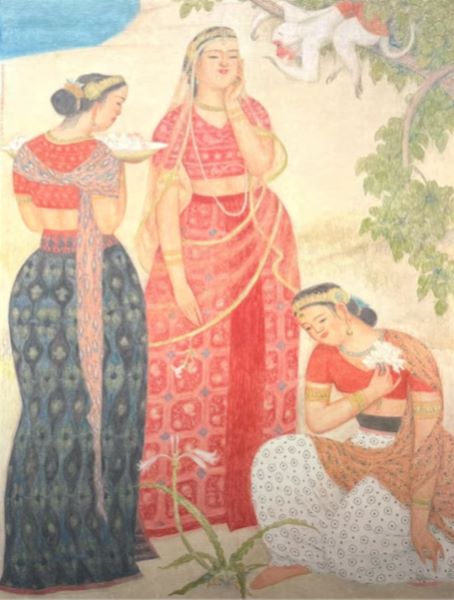

本作はその物語の中のシーター妃が囚われの身であったランカー島で、白猿ハヌマットがシーターにラーマ王子の救出の兆しを告げるシーンを描いています。シーターがハヌマットの言葉を聞いて喜び、手にしていた白い花を落とす瞬間を捉えた作品です。この絵画は、単に叙事詩を視覚化しただけでなく、画家の異国情緒への関心や装飾的な美意識が反映されています。では、この作品の詳細について、視覚的、文化的、歴史的な視点から深掘りしていきます。

小杉放菴(1877年–1938年)は、明治・大正・昭和時代に活躍した日本の洋画家です。彼は東京美術学校(現在の東京芸術大学)で学び、初期には西洋美術の技法を習得しましたが、その後、より個性的で独自のスタイルを確立していきました。特に彼は、日本と西洋の文化が交錯する時代に生き、その中で異国情緒や東洋的なモチーフに魅了されたことでも知られています。

放菴はまた、異国の風景や文化、そしてその装飾的要素に対して強い関心を抱いていました。彼の絵画には、インドや中国をはじめとするアジアの伝統的な美意識や異文化への憧れが反映されており、その中でも『羅摩物語』は、彼が異国的なテーマに対して深い感受性を持ち、視覚的に表現した一つの結果です。特に『羅摩物語』は、インドの叙事詩を日本の近代美術として再構築したことから、放菴の異文化理解と芸術的な独自性が見事に表れた作品として注目されています。

『ラーマーヤナ』は、古代インドの叙事詩であり、ヴァルミキによって記されたとされています。この物語は、ラーマ王子が正義と義務を全うするために様々な冒険を繰り広げる姿を描いています。ラーマの妻シーターは、魔王ラヴァナによってさらわれ、ランカー島で囚われの身となります。その後、シーターは白猿の英雄ハヌマットから、ラーマ王子が猿軍を率いて自ら助けに来ることを知らされます。シーターはその知らせに大喜びし、感動のあまり、手にしていた白い花を落としてしまいます。このシーンが小杉放菴によって描かれたのが、「羅摩物語」の一場面です。

放菴がこの瞬間を選んだ理由は、シーターの喜びと希望の象徴を捉えた瞬間が持つ感動的な力に共鳴したためだと考えられます。シーターが片手を頬にあてて喜びの表情を浮かべている姿は、彼女が長年の苦しみから解放される希望を感じさせる、感情的で美しい瞬間を切り取ったものです。

「羅摩物語」では、放菴が描くシーター妃の姿が中心となっています。シーターは、長い髪と細身の身体を持ち、異国的な衣装を纏っています。彼女は片手を頬にあてて、喜びと驚きの表情を浮かべ、感情が溢れる瞬間を表現しています。特に、シーターが手にしていた白い花を落とす描写は、喜びや感動が手に取るように伝わり、視覚的にも強い印象を与えます。

放菴の「羅摩物語」では、色彩が非常に重要な役割を果たしています。背景には、インディゴブルーや深い緑が使用され、シーターの衣装には華やかな赤や金色が使われており、インド的な華やかさを象徴しています。放菴は、シーターの衣装や周囲の装飾を精緻に描き、異国情緒溢れる装飾模様に対しても強い関心を寄せています。絵の中には、草花や孔雀の羽、魚、星など、さまざまな装飾モチーフが散りばめられています。これらの装飾は、物語の神話的な要素や、シーターの身分を高貴で神聖なものとして描くための手段として機能しています。

放菴の作品における装飾的な要素は、単なる視覚的な装飾にとどまらず、シーターの精神的な状態や、物語の神話的なテーマを強調する役割を果たしています。孔雀の羽や草花、魚などのモチーフは、インド文化やその神話に関連するものが多く、放菴がインドに対する深い理解と興味を持っていたことがうかがえます。これらのモチーフは、シーターの物語をより幻想的で神秘的なものにし、視覚的に物語を豊かにしています。

「羅摩物語」は、ただの一場面を描いた作品ではなく、深い象徴的な意味を持つ絵画です。シーターが白い花を落とす瞬間は、希望と再生の象徴であり、ラーマ王子による救出の兆しを示しています。この絵画は、ただ美しい装飾的な要素を追求するだけでなく、シーターの内面の変化や物語の転換点を視覚的に表現しています。

放菴はまた、異文化への関心を絵画に反映させることによって、日本の近代美術における新しい可能性を模索していました。『ラーマーヤナ』というインドの叙事詩を描くことは、彼にとって自らの視覚的なアイデンティティを超えて、世界的な視野を持つことの象徴でもありました。

「羅摩物語」は、小杉放菴が異国の叙事詩を題材にし、装飾的な美意識と物語の神秘性を融合させた傑作です。シーター妃の喜びの瞬間を描くことで、放菴は希望と救済のテーマを視覚的に表現し、また異国的な装飾モチーフを巧みに取り入れることで、視覚的な豊かさを創出しました。この作品は、放菴が抱いた異文化への探求心と、近代日本における新たな芸術的表現の一端を示す重要な作品となっています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。