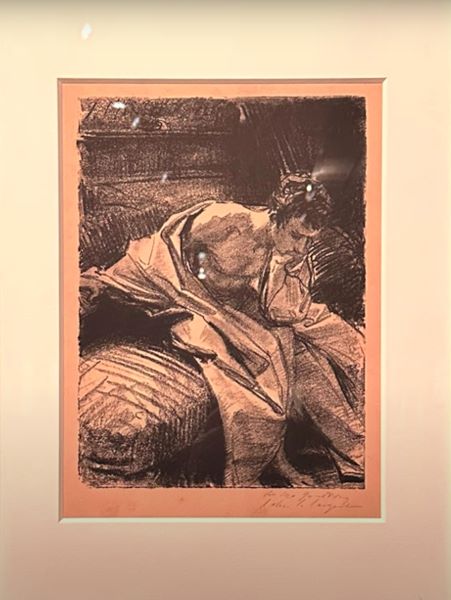

【坐る若者の習作】ジョン・シンガー・サージェントー国立西洋美術館所蔵

坐する身体、試される眼

ジョン・シンガー・サージェント《坐る若者の習作》における探究のかたち

19世紀末のヨーロッパ美術は、伝統的なアカデミズムと新たな表現の可能性が緊張関係を保ちながら共存する、きわめて豊饒な時代であった。その渦中にあって、ジョン・シンガー・サージェントは、卓越した技術と鋭敏な感性をもって、肖像画の領域に革新をもたらした画家として知られている。《坐る若者の習作》(1895年)は、そうした彼の華々しい評価の背後で、なおも自己の表現を問い続けた姿勢を静かに物語る作品である。

サージェントは1856年、アメリカ人の両親のもとフィレンツェに生まれ、幼少期からヨーロッパ各地で教育を受けた。とりわけパリのエコール・デ・ボザールで培われた確かなデッサン力と構成感覚は、彼の生涯を通じて揺るぎない基盤となった。1880年代にはすでに国際的な肖像画家としての名声を確立し、社交界の人々の姿を鮮やかに描き出していたが、その成功は必ずしも彼を安定へと導いたわけではない。むしろサージェントは、成功のただなかにあってこそ、表現の硬直を警戒し、新たな試みを重ねていった。

1895年に制作された《坐る若者の習作》は、そのような内的な緊張のもとに生まれた作品である。本作は油彩による完成作ではなく、リトグラフという版画技法を用いた習作であり、若者が椅子に腰掛けた姿を簡潔に捉えている。ここには、注文主の期待に応えるための華麗さも、社会的地位を象徴する装飾性もない。あるのは、坐る身体そのものと、それを見つめる画家の冷静かつ真摯な眼差しである。

リトグラフという技法の選択は、サージェントの問題意識をよく表している。石版に直接描くこの技法は、線の強弱やトーンの微妙な変化を即座に反映させることができる一方、修正が容易ではない。サージェントはこの制約を積極的に受け入れ、人物の輪郭や重心、身体の量感を、最小限の線と陰影で探り出そうとした。そこには、絵画における「見ること」の本質を問い直す姿勢が明確に表れている。

描かれた若者の姿勢は、一見すると自然で何気ない。しかし注意深く見ると、背中のわずかな傾きや脚の配置、腕の位置などが、精緻な観察に基づいて構成されていることがわかる。サージェントは、人体を理想化された形態としてではなく、重力と緊張のなかに存在する現実の身体として捉えている。坐るという行為がもたらす安定と不安定、その両義性が、静かな線の重なりによって表現されているのである。

本作において、表情や顔貌は決して強調されない。むしろ視線は身体全体の構造へと導かれ、人物の存在感は、個性よりも姿勢と量感によって示される。この点において、《坐る若者の習作》は、サージェントの華やかな肖像画とは対照的であり、彼の制作のもう一つの側面を明らかにしている。それは、人物を社会的存在として描く以前に、まず身体として理解しようとする、きわめて基礎的かつ本質的な態度である。

1890年代のサージェントは、肖像画家として頂点に立ちながらも、風景画や壁画、さらには版画といった多様なジャンルに関心を広げていた。こうした横断的な試みは、彼が単なる名匠にとどまることを拒み、表現の可能性そのものを探究していたことを示している。《坐る若者の習作》は、その過程で生まれた実験の一つであり、完成度よりも探究性が前景化された作品である。

この習作が示すのは、技術的成熟の果てにある停滞ではなく、成熟を基盤とした新たな問いである。サージェントは、確立されたスタイルに安住することなく、あらためて人体の構造、姿勢の意味、線の力を見つめ直した。その姿勢は、後年彼が肖像画制作から距離を置き、より自由な制作へと向かっていく動きとも深く響き合っている。

《坐る若者の習作》は、控えめでありながら、サージェントの芸術観を端的に示す作品である。そこには、描くことへの驕りも、成功への陶酔もない。あるのは、目の前の身体と真摯に向き合い、その構造を理解しようとする画家の静かな集中である。この小品は、ジョン・シンガー・サージェントという画家が、いかにして自らの技術を不断に問い続けたかを物語る、重要な証言なのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。