「青華氷梅文花瓶」は、19世紀の日本陶磁の中でも極めて重要な作品であり、初代宮川香山(1842年~1916年)の作風の転換を示す傑作です。この花瓶は、香山が清時代の中国陶磁を研究し、その影響を受けて新たな表現を追求した結果生まれた作品であり、彼の陶芸家としての革新性を象徴しています。また、作品は明治時代の日本美術の変遷を反映するものであり、海外との交流が盛んな時期にあった日本における芸術の国際的な視野を象徴しています。

本作は、明治27年に制作、日本美術協会の春季美術展覧会に出品され、二等賞銀牌を受賞したことからも、当時の日本で非常に高く評価されたことが分かります。さらに、香山がこの作品を通じて見せた技術力と芸術的な表現力は、後の日本陶芸の発展に大きな影響を与えました。

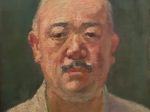

初代宮川香山(宮川一勝)は、明治時代を代表する陶芸家であり、特に陶磁器の絵付けにおいて高い技術を誇りました。香山は、陶芸の伝統を重んじながらも、常に新しい技術や素材を取り入れ、独自の作風を確立しました。彼の作品は、江戸時代から続く伝統的な彫刻的な陶芸スタイルから徐々に離れ、明治時代の西洋文化や中国の清時代の陶磁を研究しながら進化していきました。

香山は、元々は彫刻的なスタイルで知られ、陶器に立体的な装飾を施すことが特徴でした。しかし、19世紀後半に欧米諸国を中心に収集熱が高まり、中国の清時代の陶磁器に対する関心が急増したことが、香山に大きな影響を与えました。香山は清時代の陶磁器を深く研究し、それを自らの陶芸に取り入れ、従来の彫刻的なスタイルから脱却し、新たな表現へと進化しました。

「青華氷梅文花瓶」は、まさにそのような変革を経た作品であり、香山の新しい作風が如実に表れています。

宮川香山の作品には、しばしば青華(染付)技法が使われています。青華とは、陶器の表面に藍色の染料で模様を描き、焼成することで青みがかった色を出す技法で、特に中国の清時代の景徳鎮窯で高く評価されていたものです。この技法は、平安時代から鎌倉時代にかけて日本でも使用されていたものの、明治時代に入り、再び注目されるようになりました。

香山は、青華の染付を駆使して、作品に精緻な模様と色合いを与えました。「青華氷梅文花瓶」においても、青華技法が用いられ、梅花が散りばめられた氷裂文が描かれています。この氷裂文は、氷のひび割れを模した模様で、清代の陶磁に見られる特徴的な表現方法です。香山はこの技法を取り入れることで、彼の作品に独自の風格を与えました。

「青華氷梅文花瓶」の特徴的な点は、その器形と装飾にあります。花瓶は、抑揚のある優雅な形状をしており、口縁から胴部にかけて広がりを持ち、花瓶のラインは優美でありながら力強さも感じさせます。この形状は、香山が清時代の陶磁器の影響を受け、さらに日本の伝統的な形を踏襲しつつ、独自の解釈を加えたものです。

花瓶の表面には、氷裂文が精緻に描かれ、その中に梅花が散りばめられています。氷裂文は、氷が割れるようなひび割れ模様を表現しており、清代の陶磁器でよく見られる技法です。この模様は、凹凸が繊細に描かれており、視覚的に深みと動きが感じられます。その中に梅花が散らされ、春の息吹を感じさせるデザインが施されています。

梅花は日本の伝統的なモチーフであり、特に明治時代の陶芸においては人気のあるデザインです。梅の花は、春の象徴であり、日本文化においては、寒さを耐え忍び、春を迎える花として、強さと美しさの象徴とされています。香山は、この梅花を青華の染付で表現することによって、清らかで精緻な美しさを引き出しました。

宮川香山が清時代の中国陶磁から受けた影響は非常に大きいです。特に、清代の景徳鎮窯で生産された青花(青華)陶器に触れ、香山はその模様や技法、色彩を日本の陶磁に取り入れることを決めました。青華とは、白い陶器の表面に青い染料(コバルトを基にしたもの)で絵を描き、その後焼成することで青みがかった模様が現れる技法です。この技法は中国の景徳鎮窯で特に名高く、世界的にも非常に有名です。

香山が青華技法を日本の陶芸に取り入れることで、彼は自らの作品に新たな生命を吹き込みました。この技法は、日本の陶芸における染付(青花)の伝統を更新し、香山の作風に革新をもたらしました。また、氷裂文の表現も清代の陶磁で見られた技法で、氷のひび割れ模様を模したものです。この技法は、日本ではあまり見られなかったものであり、香山がそれを導入したことは、彼の陶芸における新しいアプローチを示しています。

こうした中国陶磁の影響を受けつつも、香山はその技法を日本的な感覚で解釈し、独自のスタイルを確立しました。特に青華技法で表現される梅花やその他の模様は、香山ならではの繊細で精緻な美しさを持ち、従来の日本陶芸とは一線を画すものとなりました。

「青華氷梅文花瓶」は、明治27年に日本美術協会春季美術展覧会に出品され、二等賞銀牌を受賞しました。日本美術協会は、明治時代における日本の芸術界の発展に重要な役割を果たした団体であり、特に陶芸や工芸の分野での評価が高かった展覧会でした。この展覧会で香山の作品が高く評価され、銀牌を受賞したことは、彼の技術と芸術性が広く認められた証拠です。

また、香山はこの時期、シカゴ万博にも出品しており、その際にも「黄釉銹絵梅樹文大瓶」(重要文化財、東京国立博物館蔵)が注目を集め、世界的に評価されました。これらの展示は、香山の作品が国内外で高い評価を受け、明治時代の日本陶芸の国際的な影響力を示すものとなりました。

宮川香山の作品と作風は、後の陶芸家たちに大きな影響を与えました。特に、青華技法や氷裂文などの技法を取り入れた陶芸作品は、香山が与えた影響を色濃く反映しています。彼の作品が持つ精緻な技術と豊かな表現力は、明治時代の陶芸界に新たな風を吹き込み、後の陶芸家たちにとって大きな刺激となりました。

また、香山の作品は、単に技術的な革新にとどまらず、芸術性の面でも非常に高い評価を受けました。彼が作り出した作品は、装飾的な美しさだけでなく、その背後にある思想や美意識が深く反映されており、これが後の作家たちに強い影響を与えることとなりました。特に、香山の作品に見られる日本的な感覚と、清代の陶磁の影響を受けた独自のスタイルは、他の陶芸家たちが追い求める目標となりました。

「青華氷梅文花瓶」は、初代宮川香山が清時代の中国陶磁を研究し、それを独自の日本的な感覚で解釈し表現した優れた作品です。この作品は、香山の作風の転換を示し、彼が日本陶芸の近代化を進める中で、独自の技術と美意識を見せた一例となっています。香山の陶芸に対する情熱と革新性は、明治時代の陶芸界に大きな影響を与え、その後の日本陶芸の発展に大きく寄与しました。

「青華氷梅文花瓶」は、単なる工芸品にとどまらず、日本の近代陶芸の中で特筆すべき作品であり、その芸術的価値と技術的完成度は今なお高く評価されています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。