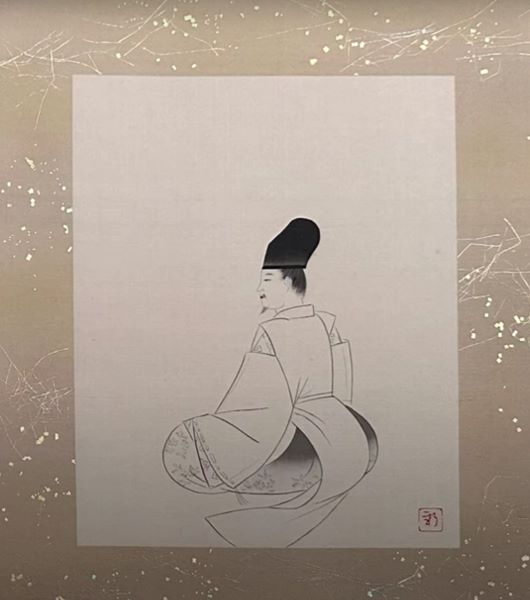

【六歌仙】安田靫彦ー東京国立近代美術館所蔵

六歌仙

線に宿る詩精神 安田靫彦の白描世界

近代日本画の展開を語るとき、安田靫彦の存在は、静かでありながら決定的な重みをもって立ち現れる。その画業は、革新や断絶によって前進する近代美術の潮流とは一線を画し、むしろ過去へと深く潜行することで、新たな現在性を獲得した点に特色がある。「六歌仙」は、その姿勢が最も純度の高いかたちで結実した作品であり、靫彦が生涯をかけて追求した線描の美学と、古典理解の深度を雄弁に物語っている。

本作は、平安時代の歌人たちを主題とする。六歌仙という呼称は、本来『古今和歌集』仮名序に示された六人の歌人を指すが、安田靫彦は、単なる歴史的人物の再現ではなく、和歌という精神文化を体現する存在として彼らを描いた。ここで重要なのは、歌人の肖像を描くことが目的ではなく、和歌が孕む感情、沈黙、余白を、視覚表現としていかに成立させるかという問いであった。

靫彦は、近代日本画が直面していた根源的な問題——すなわち、西洋絵画の写実性や色彩理論をどのように受容し、同時に日本絵画固有の価値をいかに保持するか——に対して、独自の応答を示した画家である。彼が選んだ道は、色彩や量感の追求ではなく、線への徹底した回帰であった。線こそが、日本絵画の精神を最も純粋に担ってきた要素であり、そこに立ち返ることで、近代における新たな表現の可能性が開かれると考えたのである。

「六歌仙」において用いられている白描の技法は、その思想を端的に示している。白描とは、色彩を排し、線のみで形象を立ち上げる表現であるが、それは単なる簡略化ではない。むしろ、線一本にすべてを託すという、極度に緊張した造形行為である。靫彦の線は、勢いや即興性によって個性を誇示するものではなく、抑制され、吟味され、時間をかけて引かれている。その結果、線は装飾や技巧を超え、人物の内面や精神性を静かに浮かび上がらせる。

本作に描かれた歌仙たちは、誇張された表情や劇的な動作を見せることはない。彼らは、画面の中で静かに佇み、あるいは思索に沈む姿をとっている。だが、その静けさの内側には、和歌を詠む行為に伴う感情の揺らぎや、言葉になる直前の緊張が潜んでいる。衣の襞、手の位置、視線の方向といった細部は、すべて計算され尽くし、人物の精神的状態を暗示する要素として機能している。

靫彦が規範としたのは、法隆寺金堂壁画に見られる鉄線描であった。均質でありながら強靭なその線は、物質的な量感を示すのではなく、存在の輪郭を確定する力を持つ。「六歌仙」の線描にも、その影響は明確に読み取れる。線は太細の変化を抑え、一定の緊張を保ちながら画面を支配する。その結果、人物像は立体的でありながら、同時に抽象性を帯び、時間や場所を超えた存在として知覚される。

画面構成においても、靫彦の古典理解は際立っている。余白は単なる空虚ではなく、人物の存在を包み込み、呼吸させる空間として扱われている。これは、和歌における「間」や「余情」と深く通じる感覚であり、視覚と文学が交差する地点に、本作の本質があると言える。見る者は、描かれた人物だけでなく、その周囲に広がる沈黙や気配をも含めて、作品を受け取ることになる。

「六歌仙」が制作された昭和初期は、社会全体が急速な変化と緊張を孕んでいた時代であった。近代化の進展とともに、価値観は揺らぎ、芸術もまた、その立ち位置を問い直されていた。そのような時代にあって、靫彦が古典的題材を選び、徹底した線描によってそれを描いたことは、単なる回顧主義ではない。むしろ、それは時代の騒音から距離を取り、日本文化の根源に立ち返ることで、普遍的な精神の拠り所を提示しようとする試みであった。

本作は、過去を描きながら、同時に未来を見据えている。線を極限まで研ぎ澄ますことで、絵画は時代性を超え、観る者の内面に直接語りかける力を獲得する。「六歌仙」は、安田靫彦の個人的達成にとどまらず、近代日本画が到達し得た一つの理想形を示しているのである。

和歌が言葉によって感情と世界を凝縮する行為であるならば、靫彦の白描は、線によって同様の凝縮を試みた表現であった。「六歌仙」は、その試みが最も静かで、最も深い響きをもって結実した作品であり、今なお、見る者に思索と沈黙の時間を与え続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。