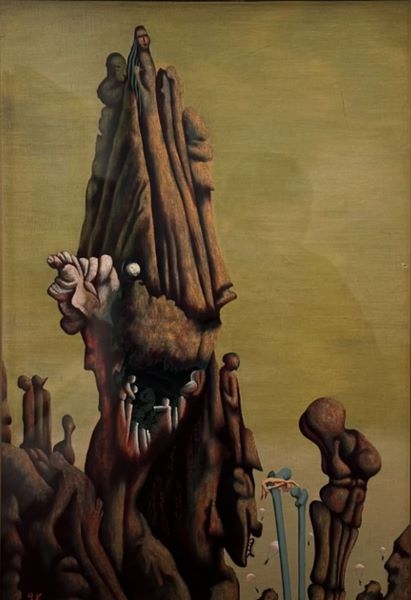

作品「願望No.1」(1938年制作)は、小牧源太郎の代表的な作品の一つであり、日本の近代美術における重要な位置を占めています。この作品は、彼が精緻なリアリズムの技法を駆使して描いたものであり、またその内容には彼自身の深い精神的・哲学的な探求が反映されています。

小牧源太郎は、1904年に岐阜県で生まれました。彼は日本画を学んだ後、西洋美術に興味を持ち、東京美術学校(現・東京芸術大学)で学びました。20代の頃には、ヨーロッパの印象派やシュルレアリスム、さらにはドイツ表現主義など、様々な西洋美術運動の影響を受けました。特に、パリでの滞在経験が彼の作品に大きな影響を与えました。その後、彼は独自の表現方法を模索しながら、日本画の伝統と西洋の技法を融合させることに取り組みました。

小牧源太郎は、1940年代から1950年代にかけて、精緻な写実主義と幻想的な表現を特徴とする作品を多く発表しました。彼の作品は、人物や風景をリアルに描きながらも、そこに潜む精神的な面や非現実的な要素を取り入れることで、観る者に強い印象を与えました。こうした特徴は、「願望No.1」にも色濃く現れています。

「願望No.1」は、油彩を用いて制作されました。この作品において、小牧は非常に精緻で緻密な筆致を使い、表現主義的な要素を取り入れつつも、写実的な技法を徹底的に駆使しています。彼の作品に見られる特徴的な技法は、物体や人物の細部を誇張して描写することで、現実と幻想の境界を曖昧にし、観る者に不思議な感覚を与えるところにあります。

この絵の構図は、中央に一人の人物が大きく描かれているのが特徴的です。その人物は、顔が暗く、目が見えないように描かれているため、観る者はその人物の内面に何か隠された意味があるのではないかと感じるでしょう。周囲には、抽象的な形態が散りばめられており、まるで夢の中の一場面のような雰囲気が漂っています。これらの形態は、人物の心理状態や、彼の抱える「願望」を象徴的に表現していると考えられます。

作品全体に広がる色調は、やや暗いトーンであり、青や黒を基調にした配色が目立ちます。これにより、画面全体に神秘的で幻想的な雰囲気が生まれています。小牧は、こうした色調を用いることで、作品の持つ心理的な深みや、内面的な葛藤を強調しています。

「願望No.1」のタイトルが示す通り、この作品は「願望」をテーマにしています。人物の表情が見えないことや、幻想的な背景が表現する非現実的な空間は、観る者に「欲望」や「願望」というテーマについて考えさせる要素を提供します。特に、「願望」とは何かを追い求めることであり、その追求にはしばしば困難や苦悩が伴います。小牧源太郎は、このような心理的な葛藤を絵画を通して表現し、視覚的にその「願望」の形を作り出しているのです。

人物の暗い顔や目を隠す描写は、彼の内面的な苦しみや、自己との対峙を象徴していると解釈できます。目が見えないことで、その人物は他者との接触やコミュニケーションを断たれており、孤独感や閉塞感を感じさせます。一方で、その人物の周りに浮かぶ抽象的な形態や色の使い方は、無意識の中での葛藤や、心の中で渦巻く「願望」を象徴的に描いていると言えるでしょう。

また、抽象的な形態が人物の周囲に散りばめられていることは、個人の精神的な空間が外部とどのように交わるのか、という問いかけを意味しているとも解釈できます。これらの形態が現実世界の物理的な物体と重ならず、むしろ夢幻的で無限に広がるような印象を与えることで、欲望が現実にどれほど埋没し、また解放されることができないかというテーマが浮かび上がってきます。

「願望No.1」が制作されたのは1938年という時期です。この時期、日本は戦争の前兆が色濃く、社会全体が不安定な状況にありました。政治的、経済的な困難の中で、多くの人々は個人の欲望や希望を抑圧せざるを得なかったことでしょう。このような社会的背景が、小牧の作品にも大きな影響を与えていると考えられます。彼は、個人の内面世界に対する深い関心を持ちながら、同時にその内面的な葛藤が外部の社会情勢とどのように結びついているのかを探求していたのではないかと推察されます。

また、この時期の日本では、西洋美術と日本美術の融合が進んでおり、若い芸術家たちの間で新しい表現方法が模索されていました。小牧源太郎もその一員として、西洋的な表現技法を取り入れつつ、日本的な精神性を反映させた作品を生み出していったのです。彼の作品における精緻な写実主義と幻想的な要素は、まさにこの時代の美術的潮流を反映したものであり、彼自身の哲学的な問いかけがその背後にあると言えるでしょう。

「願望No.1」は、小牧源太郎の代表作として、国内外で高く評価されています。特にその深い心理的な洞察と独自の表現技法は、多くの美術評論家や観客に強い印象を与えました。また、彼の作品は、単なる写実的な表現を超えて、観る者に多くの解釈を促すため、その後の日本の近代美術において重要な位置を占めることとなりました。

「願望No.1」はまた、戦争前夜の不安定な時期における精神的な解放や抑圧の象徴としても理解されることが多いです。人物の目を隠すことで表現された内面的な葛藤や、周囲の抽象的な形態が示唆する無意識の世界は、戦争の影響を受けた時代における人々の心の中の「願望」の形を象徴的に表しているのです。

「願望No.1」は、小牧源太郎がその深い心理的な洞察と精緻な技法を駆使して表現した、非常に多層的な作品です。この作品は、彼の個人的な精神的探求だけでなく、戦争という時代背景の中での人々の心理的な葛藤をも反映しており、その深い意味を掘り下げていくことができます。また、彼の作品は日本の近代美術において、精神的な深みを持つ重要な位置を占めており、

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。