【独活】北脇昇‐東京国立近代美術館所蔵

独活の肖像

北脇昇と静かな超現実

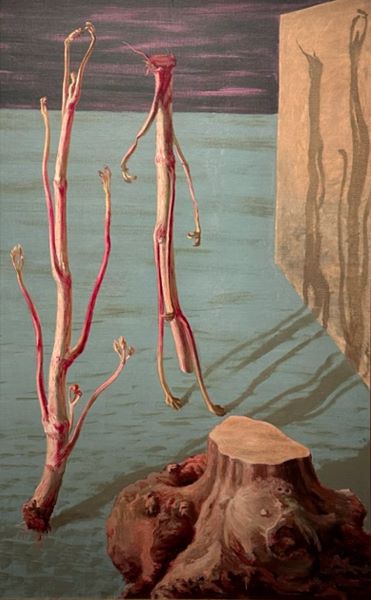

北脇昇が一九三七年に描いた油彩画《独活》は、日本近代絵画における静かな転回点を示す作品である。画面に現れるのは、たった二本のウドにすぎない。しかし、その簡素な主題は、観る者の感覚を次第に現実から引き離し、曖昧で不確かな領域へと誘う。植物という即物的な存在が、なぜこれほどまでに人間的な気配を帯びるのか。その問いは、北脇昇という画家の思考と、日本におけるシュルレアリスム受容のあり方へと自然に導かれていく。

北脇昇は、日本のシュルレアリスム運動において特異な位置を占める画家である。彼の作品は、夢や無意識の奔流を直接的に可視化するというよりも、日常的な事物の内部に潜む違和を丹念に掘り起こす点に特徴がある。《独活》において描かれたウドは、畑や台所にありふれた、素朴な植物である。その姿形は写実的で、誇張や奇抜な変形は見られない。それにもかかわらず、画面に立つ二本のウドは、単なる植物の域を超えた存在感を放っている。

構図は極めて抑制されている。一方のウドは、かろうじて自立しているかのように細長い身体を傾け、もう一方は逆さに立てられている。この配置は、見る者に即座の説明を与えない。だが、長い茎の曲線や微妙な傾斜は、人間の身体の姿勢や重心の揺らぎを連想させる。そこには動作の直前、あるいは直後の、言葉にできない一瞬の緊張が漂っている。

画面左から射し込む光は、ウドの表面を柔らかく照らし出し、その質感を明確にする。同時に、その光は右側の壁に長い影を落とす。影は単なる付随物ではなく、画面の緊張を決定づける重要な要素である。影の形は、実体であるウド以上に人間的で、どこか不穏な輪郭を持つ。北脇は、光と影という古典的な絵画要素を用いながら、存在の二重性を静かに示している。

この作品における擬人化は、意図的でありながら過剰ではない。ウドを漢字で「独活」と書くとき、そこには「独りで生きる」「自ら動く」といった意味の余韻が生じる。北脇は、その言語的連想を出発点としつつも、象徴や寓意を前面に押し出すことはない。あくまで形態の観察に基づき、自然がすでに内包している人間的な相貌を、そっと顕在化させるのである。

北脇の写実は、自然を忠実に再現するための技法であると同時に、現実を異化するための装置でもある。細部まで注意深く描かれたウドの表皮や陰影は、見る者に「これは現実である」という確信を与える。しかし、その確信が強まるほどに、逆説的に画面の不自然さが際立つ。倒れかけ、逆立ちする植物というありえない状況が、まるで必然であるかのように受け入れられてしまうのである。

ここに、シュルレアリスムの核心がある。北脇にとって超現実とは、夢や幻想の彼方にあるものではなく、現実の内部にすでに潜んでいる裂け目であった。《独活》は、その裂け目を拡大し、静止した画面の中に定着させた試みといえる。偶然性や不条理は、突飛なモチーフによってではなく、極度に限定された要素の組み合わせから生まれている。

また、この作品には、当時の日本近代絵画が直面していた課題も反映されている。西洋美術の影響を受けながら、いかにして独自の表現を築くかという問いに対し、北脇は身近な自然を選び取った。異国的な象徴や劇的な物語に頼るのではなく、足元にある植物を通して普遍的な存在論的問題を提示する。その姿勢は、静謐でありながらも強靭である。

《独活》を前にすると、観る者は思考を急かされない。むしろ、沈黙のうちに視線を彷徨わせ、影と形の間を往復することになる。その過程で、植物と人間、物質と意味、現実と想像といった二項対立は次第に溶解していく。そこに現れるのは、明確な答えではなく、揺らぎそのものの感覚である。

東京国立近代美術館に所蔵されているこの作品は、日本の近代美術史において、声高に語られることは少ないかもしれない。しかし、その静かな存在感は、時代や流派を超えて、今なお新鮮な問いを投げかけてくる。北脇昇の《独活》は、見るという行為そのものを内省へと導く稀有な絵画であり、現実と幻想の境界がいかに脆く、そして豊かなものであるかを、沈黙のうちに教えてくれるのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。