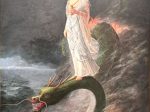

【仁王捉鬼図】狩野芳崖‐東京国立近代美術館所蔵

仁王捉鬼図

――狩野芳崖と近代日本画の臨界点――

狩野芳崖が明治十九年(一八八六)に完成させた《仁王捉鬼図》は、日本絵画が近代へと移行する過程において、ひとつの臨界点を示す作品である。本作は、狩野派という長大な伝統を背負った画家が、急激な文明転換の只中で、自らの表現を根底から問い直した成果であり、日本画が「近代」という未知の領域に足を踏み入れた瞬間を、強烈な造形によって可視化している。

仁王と鬼という主題自体は、決して新奇なものではない。寺院の山門を守護する仁王像は、日本美術において繰り返し造形化されてきた存在であり、悪を退け正法を守る象徴として、彫刻・絵画の双方で長い伝統を有している。しかし芳崖は、この古典的主題を、単なる図像の継承としてではなく、時代の緊張を孕んだ「場」として再構築した。そこに描かれた仁王は、もはや定型化された守護像ではなく、空間を切り裂くような運動性と肉体性を帯びた存在として立ち現れている。

狩野芳崖は、江戸後期に生まれ、狩野派の正統な教育を受けた絵師である。狩野派は、室町時代以来、武家権力と結びつきながら日本絵画の中枢を担ってきた流派であり、厳格な粉本主義と洗練された線描をその根幹としてきた。しかし明治維新によって社会構造が激変すると、狩野派の制度的基盤は急速に崩壊し、芳崖自身も長い不遇の時代を経験することになる。

その転機となったのが、アーネスト・F・フェノロサとの出会いであった。フェノロサは、日本美術の価値を国際的に位置づけ直そうとした思想家であると同時に、日本画の再生を具体的に構想した実践的な指導者でもあった。彼は、伝統を単に保存するのではなく、そこに西洋絵画の理論と技法を接続することで、新たな表現の可能性が開かれると考えた。

《仁王捉鬼図》は、その思想が最も劇的なかたちで結実した作品である。画面中央に据えられた仁王像は、強烈な量感をもって迫り来る。筋肉は緊張に満ち、身体はねじれ、鬼を捉える動作は一瞬の静止として凝縮されている。ここには、従来の日本画には稀であった「身体の重さ」と「運動の瞬間」が、明確な造形意識のもとに導入されている。

特筆すべきは、線描と彩色の関係性である。狩野派に由来する力強い輪郭線は依然として画面の骨格を成しているが、その内部には、明暗による量感表現が大胆に施されている。陰影は単なる装飾ではなく、肉体の起伏や空間的奥行きを示すための構造的要素として機能している。この点において、《仁王捉鬼図》は、線を主とする日本画と、面と光を重視する西洋画との緊張関係を、ひとつの画面において成立させている。

色彩の選択もまた、革新的である。近年の科学調査によって、本作には従来の岩絵具に加え、西洋由来の顔料が使用されていることが明らかになっている。鮮烈な赤や深い青は、単なる視覚的効果にとどまらず、宗教的主題に新たな迫真性を与えている。仁王の怒りと鬼の恐怖は、色彩によって増幅され、画面全体に緊迫した心理的空間を形成している。

しかしながら、本作が単なる技法的実験に終わっていない点こそが、芳崖の真価である。彼は、西洋絵画を模倣することによって日本画を刷新しようとしたのではない。むしろ、日本絵画が本来内包していた精神性――象徴性、物語性、宗教的緊張――を、より強度の高い造形によって顕在化させようとしたのである。その意味で、《仁王捉鬼図》は「折衷」ではなく、「再定義」の試みと捉えるべきであろう。

明治期の日本画は、しばしば西洋化への抵抗と適応という二項対立で語られる。しかし芳崖のこの作品は、その単純な図式を超えた地点に立っている。ここでは、伝統と革新は対立するものではなく、相互に緊張を与え合いながら、新たな表現を生成する原動力となっている。

《仁王捉鬼図》に描かれた鬼は、仏教的な悪の象徴であると同時に、近代化の波に翻弄される旧来の価値観の隠喩として読むこともできるだろう。それを捉える仁王の姿は、混乱の時代においてなお、芸術の根幹を守ろうとする画家自身の姿と重なって見える。

本作は、日本画が「近代」という不可逆の変化に直面したとき、いかなる応答が可能であったのかを、きわめて高い完成度で示している。狩野芳崖は、この一幅によって、狩野派最後の巨匠であると同時に、近代日本画の最初の開拓者となった。《仁王捉鬼図》は、その二重の歴史的位置を、今日に至るまで鮮烈に語り続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。