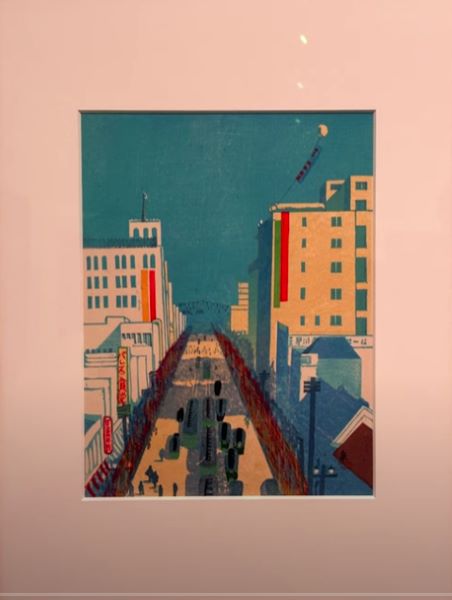

「昭和大東京百図絵」より「61.淀橋区新宿街景」(小泉癸巳男、東京国立近代美術館所蔵)は、1935年に、昭和初期の東京における都市景観を描いた重要な木版画の一枚であり、その制作は、当時急速に近代化が進行していた都市環境と社会を視覚的に記録するという意義を持ちます。この作品は、新宿という東京の代表的な繁華街の一部である淀橋区を描き、都市としての東京が持つ活気、商業の中心としての顔、そして近代的な都市景観を反映したものです。小泉癸巳男がこの作品を通じて表現したのは、技術の進歩、都市の発展、人々の生活の変化が織りなす時代の息吹です。

「昭和大東京百図絵」は、昭和初期における東京の都市風景を描いた木版画シリーズで、東京の変貌する姿を記録するために作られました。このシリーズは、都市が急速に近代化していく中で、アーティストたちが都市の様々な側面を表現し、未来の世代にその姿を伝えることを目的としていました。日本の木版画は、長い歴史を持つ伝統的な技法ですが、昭和初期のアーティストたちはその技法を用いながら、都市化の進行や社会的変動を反映する新しい表現方法を模索しました。

小泉癸巳男はこのプロジェクトの中で、東京の都市景観を深く掘り下げ、特に新宿というエリアに焦点を当てています。新宿はその時期、急速な都市化と商業発展の中心地として注目され、交通の要所としても重要な役割を果たしていました。この背景を踏まえ、作品は当時の東京における急速な発展を象徴するものとなっており、特に商業と交通が交差する都市生活の活気を感じさせます。

この時期の新宿は、都市としての顔を大きく変えつつあり、その変化の中で重要な役割を果たしていたのが、都市インフラの整備や近代的な建築の登場でした。新宿駅周辺には、新たなビル群が立ち上がり、周辺には商店街や娯楽施設が並んでいました。小泉癸巳男は、この新宿の都市景観を、木版画を通じて緻密に再現し、その独自の空気感を表現しました。

作品に描かれた「淀橋区新宿街景」は、繁華街の一角を捉えたものであり、通りを行き交う人々や商店の賑わい、そして都市の中で機能する鉄道や車両などが描かれています。特に、新宿の特徴的な景観である高層建物や賑やかな街角の様子が細かく描写され、東京がどれほど急速に近代化していたかが如実に伝わってきます。

小泉癸巳男は、木版画という伝統的な技法を用いながら、昭和初期の東京の近代的な都市風景を描きました。彼の木版画技法は、緻密な線描と豊かな色彩で知られ、都市の風景をリアルに表現するために、多色刷りを駆使しました。この多色刷りの技法は、背景や建物、人物の描写に深みを与えるため、視覚的な効果を生み出し、見る者に強い印象を与えます。

「61.淀橋区新宿街景」でも、小泉は多色刷りを使用して、新宿の街並みを詳細に表現しています。特に、空の青さ、商店街の賑わい、建物の陰影、そして街を行き交う人々が色彩豊かに描かれ、都市が持つ動的なエネルギーが感じられます。細かいディテール、例えば看板や店先の装飾、歩道を歩く人々の姿などは、当時の都市生活の一断面を見事に切り取っています。

また、小泉の作品には、光と影の使い方に特徴があります。街路の明るさや建物の影のコントラストが、都市の活気を一層強調しており、見る者にその場にいるかのような臨場感を与えています。特に、新宿の街並みが持つ高層ビル群や賑やかな通りの様子が、非常に鮮やかに表現されています。

昭和初期の新宿は、まさに都市化と近代化が進行していた時期でした。特に、鉄道の整備や大規模な商業施設の登場により、新宿は日本最大級の商業・交通の中心地へと変貌しました。この時期、新宿には高層ビルが建ち、電気製品や映画、ファッションなど、現代的な文化が集まりました。

また、1923年の関東大震災後の復興が進み、都市には新たな建物やインフラが整備され、近代的な都市の姿が徐々に確立されていきました。新宿駅はその中心となり、鉄道やバスなどの交通機関が集まり、商業施設や娯楽施設が増えました。このような都市の発展が、木版画を通じて記録されている点が重要です。

小泉の作品には、こうした社会的変化が色濃く反映されています。商業活動の賑わい、人々の動き、そして新たな建築物やインフラの登場が視覚的に表現され、東京がどれほど急速に近代化していたかが如実に伝わります。このように、作品は単なる風景画ではなく、時代背景や社会的変化を反映した都市の生きた記録となっています。

「淀橋区新宿街景」に描かれた新宿の街並みは、単なる建物や通りだけでなく、そこに暮らす人々の生活をも反映しています。街を歩く人々や商店の店先に並ぶ商品、そして交通機関が描写されており、都市生活の賑わいが感じられます。特に、新宿のような繁華街では、多くの人々が行き交い、さまざまな商業活動が行われていました。

小泉は、こうした都市生活を単に表面的に描くだけでなく、その活気やエネルギーを作品全体に息吹として感じさせる表現をしています。人物の動きや背景にある商業活動を描写することで、都市が持つ「生きた」ダイナミズムを捉えようとしたのです。このような都市生活の描写は、単に時代の風景を記録するだけでなく、当時の人々の営みを映し出す役割も果たしています。

「61.淀橋区新宿街景」は、昭和初期の東京、特に新宿という地域の都市的な変化とそのダイナミズムを反映した重要な木版画作品です。小泉癸巳男は、木版画という伝統的な技法を用いながら、新宿の繁華街の風景を細部にわたって描写し、都市の急速な近代化と人々の生活の様子を見事に表現しました。この作品は、当時の東京が持っていた活気とエネルギーを視覚的に捉え、都市の成長とその背後にある社会的、経済的な変化を記録する重要な資料となっています。また、都市の風景画としてだけでなく、近代都市としての東京が持つ力強さや動き、その変化を捉える力強い作品として評価されるべきものです。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。