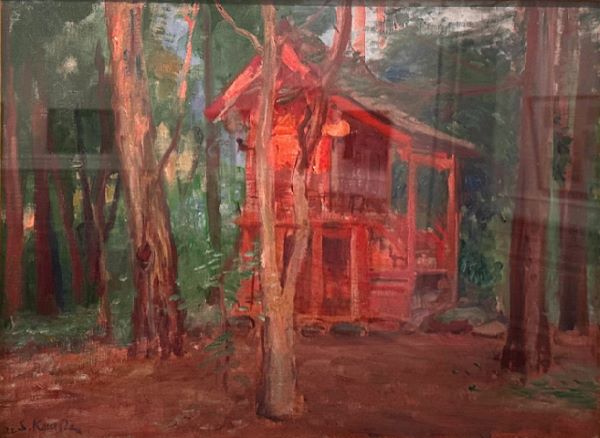

「稲荷神社」は、黒田清輝が大正時代に描いた作品で、彼の生活環境や個人的背景、そして彼の芸術的表現が色濃く反映された一作です。この作品は、黒田が養父である黒田清綱の家に住み始める前の時期に制作され、家の敷地内にある稲荷神社の祠を描いたものです。絵画としての意味だけでなく、黒田自身の生活や彼の個人的なつながりを知る手がかりとなる重要な作品です。

黒田清輝は、明治時代から大正時代にかけて活躍した日本の代表的な洋画家で、特に印象派や写実主義の影響を受けた作品で知られています。彼は、東京美術学校(現在の東京芸術大学)で洋画を学び、フランスでの修行を経て、近代的な西洋画技法を日本に持ち帰り、洋画の普及に尽力しました。黒田は日本画と洋画を融合させた新しい表現方法を模索し、その作品はしばしば日本の自然や風景を洋画的な手法で描くものが多いです。

黒田は、非常に個人的な影響を受けた家庭環境を持っていました。彼の実父は早逝し、養父となった黒田清綱(1857年-1923年)は、彼を育て上げた人物であり、黒田にとっては親のような存在でした。清綱は蜂須賀家の家系に生まれ、麻布笄町にある大きな邸宅に住んでいました。この邸宅はもともと蜂須賀家の下屋敷で、広大な敷地と多くの部屋を持ち、非常に贅沢で格式のある家でした。黒田は大正12年(1923年)に清綱の死後、この邸宅に移り住むことになりますが、その前年に描かれたのが「稲荷神社」という作品です。

「稲荷神社」は、黒田がその邸宅内に存在していた祠を題材にした作品です。作品の題名にもある「稲荷神社」は、日本の伝統的な神社の一つで、商売繁盛や家内安全などを祈願する場所として広く知られています。神社の特徴的なものとしては、鳥居や赤い色の柱、狐の像などが挙げられます。黒田は、これらのシンボルを絵画に取り入れ、神社の静謐で神聖な雰囲気を表現しています。

作品の構図において、稲荷神社の祠は中央に配置され、その周囲には木々や草が描かれています。神社の参道や境内の一部が描かれ、神聖さとともに自然との調和が表現されています。黒田は、自然の美しさを十分に捉えつつも、人工物である神社をあくまでも自然の一部として扱うことで、神社が持つ霊的な空気を強調しています。

画面は、神社に続く参道の風景を描いていますが、その構成は非常に静的で、時間が止まったような空気が漂っています。この静謐さが黒田の絵画の特徴でもあり、観る者に深い印象を与えます。特に、光の取り入れ方や陰影の使い方には西洋絵画の影響が見られますが、日本の風景に対する深い理解と共感が反映されています。

黒田清輝の作品において特徴的なのは、色彩と光の扱い方です。「稲荷神社」においても、色彩は非常に抑えめで、自然の色合いを忠実に再現しています。例えば、木々の緑や土の色、空の青さなど、すべてが穏やかなトーンで描かれています。しかし、光の当たり方には特に工夫が凝らされており、木々の間から差し込む光や、参道の陰影が立体感を生み出し、画面に奥行きを与えています。

また、黒田は光の変化を重要視し、朝や夕方などの時間帯を表現する際に、特にその美しさを強調しました。この作品においても、神社の祠に当たる光と影のコントラストが、静けさの中に動きと時間の流れを感じさせます。これにより、画面は単なる風景画にとどまらず、時間の経過や季節の移ろいを感じさせる力を持っています。

「稲荷神社」が描かれた1922年は、黒田にとって非常に特別な年でした。彼はすでに50代を迎え、芸術的に成熟した時期に差し掛かっていましたが、同時に彼の個人的な生活においても大きな変化がありました。養父である黒田清綱が死去し、その後を引き継いで、黒田は彼の住んでいた邸宅に移り住みました。この移住は、黒田にとっても大きな意味を持っており、彼の生活環境や精神的な側面に強い影響を与えたと考えられます。

「稲荷神社」という作品には、黒田の精神的な安定や静謐を求める気持ちが表れていると言えるでしょう。稲荷神社という場所は、古くから日本人にとって神聖な場所であり、また日常生活に密接に関わる存在でもあります。黒田がこの場所を題材に選んだのは、彼自身の内面的な探求や、家庭環境の変化と無関係ではないでしょう。

また、黒田は西洋の技法を取り入れながらも、日本の風景や自然をテーマにした作品が多いです。「稲荷神社」もその一例であり、西洋画の影響を受けつつも、描かれる対象は日本の伝統的な風景である点が特徴的です。この作品は、彼の芸術における両者の融合を象徴するものとしても重要です。

黒田清輝の「稲荷神社」(1922年)は、彼の芸術的な成熟と個人的背景を反映した重要な作品です。神社の静けさと自然との調和を描くことによって、黒田は自己の内面や精神的な安らぎを表現し、また日本の風景と西洋画技法の融合を試みました。作品に込められた静謐さや、光と色彩の巧妙な使い方は、彼の絵画における特長を強く表現しています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。