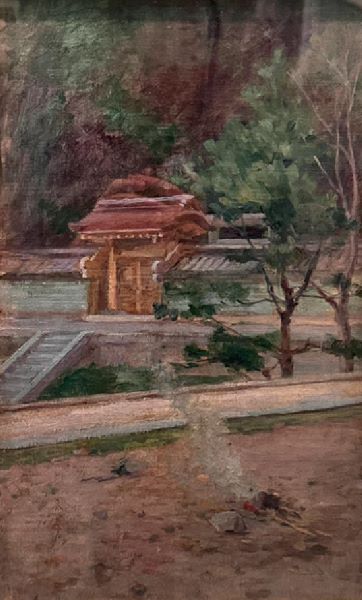

「《昔語り》下絵(清閑寺門)」は、明治時代の日本画家・黒田清輝によって1896年に描かれた油彩の作品です。この作品は、彼が日本の近代美術に与えた影響を理解する上で非常に重要な位置を占めるものとなっており、彼の作風や技術、そして西洋と日本の美術が交錯する時代背景を反映しています。東京国立博物館に所蔵されており、その背景には黒田の西洋美術への強い関心と、日本の伝統的な美的感覚との融合が見て取れます。

黒田清輝は、明治時代の日本を代表する画家であり、日本の西洋画技法を導入し、それを日本の風土や情感に適応させたことで知られています。彼はフランスに留学し、パリの美術界で活躍した後、帰国して日本で新たな芸術潮流を作り上げました。黒田の作品は、印象派の影響を受けつつも、彼自身の個性をしっかりと表現しており、また日本画の伝統を重んじたところに特筆すべき特徴があります。

特に、黒田清輝が西洋画を日本に紹介し、洋画の基盤を作り上げる過程において、彼の「写実的な表現」と「色彩感覚の深化」は重要な要素となります。このような背景から、彼の作品は常に新しい技術や視覚的な試みを積極的に取り入れ、同時に日本独自の美的伝統も尊重するものとなっています。

「《昔語り》下絵(清閑寺門)」は、その名の通り、黒田清輝が描いた作品の「下絵」にあたります。下絵とは、最終的な完成作品のために作成される準備段階の絵であり、構図や人物、背景などがどのように配置されるかを示すものです。黒田清輝にとって、この下絵はその後の絵画制作に向けての重要な段階であり、彼の技術的な意図やビジョンがこの段階で既に表現されているといえます。

作品のタイトル「昔語り」とは、過去の出来事や伝説を語ることを意味し、この絵のテーマもまたそのような物語性を帯びています。特に、絵画の中で描かれているのは、清閑寺という場所を背景にした情景であり、そこには何らかの古い時代の出来事を思わせるシーンが描かれています。清閑寺は京都の寺院であり、ここを舞台にした作品は、日本の伝統や歴史に深く根差したものとして見ることができます。

この下絵には、清閑寺の門が描かれており、その門の構造や周囲の景観が細かく表現されています。黒田は、この寺の門を通して、当時の日本の伝統的な建築様式を描こうとしたのでしょう。その建物の装飾や木材の質感、また門を囲む自然の風景には、黒田の西洋画的な技術が色濃く反映されています。特に、陰影の付け方や光の扱い方において、彼は西洋の技法を取り入れつつも、日本独自の風景に溶け込むように工夫しています。

また、この下絵の中には、人物や動物の姿は描かれていないものの、寺院やその周囲の静謐な空気を漂わせるための細かな筆致が見受けられます。黒田清輝の作品においては、人物の表情や動き、さらには背景の空間の広がりや光の使い方が非常に重要な役割を果たしていますが、今回の下絵でもその特性が見事に表れています。

黒田清輝の作品における最大の特徴は、西洋画技法を駆使しながらも、日本の風景や文化を反映させたところにあります。特に「《昔語り》下絵(清閑寺門)」においても、彼はその技法を巧妙に使いながらも、日本的な風景や美意識を尊重しています。

西洋の画家が使用することの多い油彩の技術に加え、黒田は光と影を繊細に表現し、物体の質感をリアルに再現しています。しかし、日本の美術が重んじる空間の余白や静けさの表現にも十分に配慮されており、西洋画の影響を受けつつも、日本独自の精神性を感じさせるような仕上がりとなっています。

例えば、黒田は絵画において空間の使い方に非常に注意を払いました。西洋の絵画では、空間や背景が非常に詳細に描かれることが多いのに対して、日本の絵画ではしばしば空間が意図的に空白として残されることがあります。この「余白」の使い方においても、黒田は日本的な感覚をうまく取り入れ、西洋技法を日本の風土に融合させたと言えます。

黒田清輝は、日本における西洋画の先駆者として評価される一方で、その作品においては日本的な要素をしっかりと保ちながらも、徹底した写実性と感覚的な表現を追求しました。この作品「《昔語り》下絵(清閑寺門)」においても、彼のその芸術的な探求が顕著に現れています。

また、黒田が果たした役割は、日本の美術界において非常に重要であり、彼の作品は明治・大正時代の日本美術の転換点を象徴するものとなっています。西洋の技術と日本の美的感覚を橋渡しし、新しい芸術潮流を切り開いた黒田の業績は、後の日本の洋画家たちに多大な影響を与えました。

「《昔語り》下絵(清閑寺門)」は、黒田清輝の技術と美意識が色濃く表れた作品であり、西洋と日本の美術が交錯する時代背景の中で彼がどのように自らのアイデンティティを形成していったかを示す貴重な証拠です。この作品を通じて、彼の描いた日本の風景、建築、そしてその背後にある歴史的・文化的背景を深く理解することができます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。