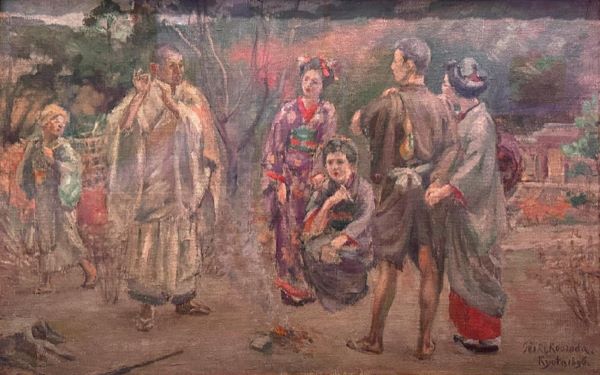

「《昔語り》下絵(構図Ⅱ)」は、黒田清輝によって1896年に描かれた油彩画の下絵であり、彼の代表作である《昔語り》の構図案として重要な意味を持つ作品です。この絵は、黒田清輝の絵画における構図やテーマ設定の技術的な挑戦を示すだけでなく、彼が近代日本絵画の形成においてどのように西洋絵画の技法を吸収し、また日本独自の美意識を反映させたかを示す一例でもあります。本稿では、まずこの下絵の内容と特徴について詳細に解説し、その後、黒田清輝の画家としての歩みとこの作品の位置づけについて考察します。

「《昔語り》下絵(構図Ⅱ)」は、黒田清輝が本作《昔語り》を制作する際の試行錯誤の一環として描いたものです。黒田が本作で表現したいテーマや構図を模索するための試作として、彼は複数の下絵を描きました。その中でも「構図Ⅱ」は、最終的な油彩作品である《昔語り》の構成の骨格をなすものです。下絵には、人物や背景、そして光と影の配置に関する詳細な計画が見て取れます。

「《昔語り》」というタイトルは、絵画のテーマを反映したもので、古典的な物語や伝承を表現しようとする試みが感じられます。黒田清輝は、明治時代の西洋画の影響を受けつつも、どこか日本的な精神性を込めることに力を入れていました。この下絵における人物配置や構図の選択は、黒田がこのテーマをどのように視覚的に表現しようとしたかを物語っています。

「構図Ⅱ」では、画面上に描かれた人物が主題を成す要素であり、その配置には黒田の深い思索が表れています。人物は、画面の中央に位置することが多い西洋絵画の常識とは異なり、やや左寄りに配置されています。この配置は、視覚的な動きやストーリー性を強調するためのものと考えられます。また、人物の姿勢や手の動き、目線にも注意を払っており、視覚的に物語が進行しているかのような印象を与えるように工夫されています。

色使いに関しても、黒田は光と影の強い対比を用い、人物に焦点を当てています。背景の色調は控えめであり、人物の描写を際立たせるために陰影のつけ方が重要な役割を果たしています。西洋絵画における光の使い方を取り入れつつも、どこか日本的な繊細さが感じられる点が特徴的です。このような色調と光の表現方法は、黒田が西洋画の技法を学びながらも、日本の伝統的な美意識を反映させようとしたことを示唆しています。

黒田清輝は、明治時代における日本画壇の革新者の一人として、特に西洋画の技法を取り入れたことによって知られています。彼はフランスに留学し、印象派の画家たちとの交流を通じて、その技法や色彩感覚を学びました。西洋絵画の技法は、当時の日本画壇に大きな影響を与え、黒田はその先駆的存在として、写実的な表現に加え、色彩や光の使い方においても新しいアプローチを模索しました。

また、黒田は日本画においても革新的な作品を多く手掛け、例えば、浮世絵の影響を受けた構図や、日本的な美意識を色彩に反映させることにも力を入れました。彼の絵画には、常に日本的な精神性が根底に流れており、それが西洋画技法と融合した結果として、新しい時代の絵画が誕生したのです。

《昔語り》は、黒田清輝が西洋絵画の技法を最大限に活かして描いた日本的なテーマの作品です。この作品は、黒田の画業において重要な意味を持つものであり、絵画のテーマとしては「日本の物語」を題材にしています。絵の中に登場する人物は、まるで一昔前の日本の情景を物語っているかのようであり、その表現には日本の伝統的な精神が色濃く反映されています。

《昔語り》は、単に美しい風景や人物の描写にとどまらず、過去の物語や情感を呼び起こすような表現を目指していたと言えます。黒田は、風景の背景に日本の自然や季節感を込め、人物に対しても日本的な美を強調しました。また、光と影を強調した描写により、情感を豊かに表現しようとしました。

「《昔語り》下絵(構図Ⅱ)」は、黒田清輝が絵画の中で表現したいテーマや構図を実現するために描いた重要な作品です。この下絵は、黒田が西洋絵画の技法を日本的なテーマに融合させる過程を示しており、彼が画家としてどのように技術を磨き、また個性を発揮したかを理解するための貴重な資料です。黒田清輝の絵画における革新性とその影響は、後の日本の近代絵画に大きな足跡を残すこととなり、《昔語り》はその代表的な成果の一つと言えるでしょう。この作品を通じて、黒田清輝の芸術の核心に触れ、近代日本絵画の形成における重要な転換点を実感することができます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。