黒田清輝の《昔語り》下絵(男)は、彼の芸術における重要な一作として、またその制作過程と背後にある歴史的背景からも、非常に意義深い作品です。本作は、黒田清輝が明治26年(1893年)に京都を訪れた際に得たインスピレーションをもとにしたものです。具体的には、京都の東山にある清閑寺で、寺僧が語った「平家物語」の「小督悲恋」の一節に心を打たれ、この物語を題材にした絵画を構想したのです。本稿では、《昔語り》下絵(男)を中心に、黒田清輝の構想、制作過程、そして作品の意義について詳述します。

黒田清輝が《昔語り》を構想した背景には、彼の明治時代における精神的、芸術的な探求がありました。黒田は、フランスでの留学経験を経て西洋画技法を身につけており、また日本の伝統文化に対する強い愛情を抱いていました。そのため、西洋の絵画技法を日本の題材や感性にどう融合させるかということに深い関心を持っていたのです。

《昔語り》の着想が生まれたのは、1893年の京都旅行での出来事です。黒田は、東山の清閑寺で寺僧から平家物語の一節、特に「小督悲恋」の物語を聞き、その物語に強い感銘を受けました。この物語は、平家物語の中でも特に悲劇的な愛の物語として知られています。物語の主人公である小督は、平家の一員である建礼門院と、恋の争いを繰り広げます。その愛の悲劇的な結末に、黒田は深い感情移入をし、それを絵画という形で表現しようと決意したのです。

「小督悲恋」の物語は、女性の悲劇的な運命を描いたものですが、黒田はこれを単に女性の視点で表現するのではなく、物語の中に登場する男性の側面も強調しようと考えました。これが、《昔語り》の下絵(男)における重要な特徴の一つであり、女性だけでなく男性の感情や表現も慎重に描き込むことで、より深みのある作品を作り上げようとしたのです。

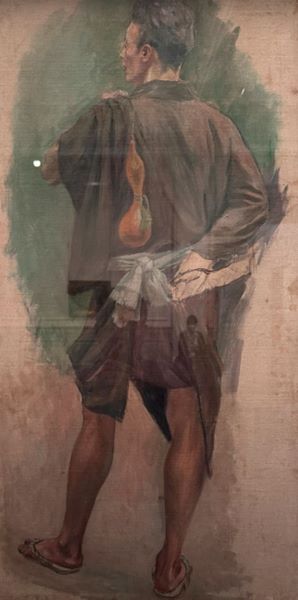

《昔語り》は、最終的に6人の人物で構成されることになりますが、そのうちの一人一人が、平家物語の登場人物やその物語のエッセンスを象徴する存在として描かれています。この作品は、黒田清輝が非常に入念に行ったデッサンを基にしており、特に人物一人一人の表情、ポーズ、衣装のディテールにまで徹底したこだわりが見られます。黒田は人物画に対して非常に精緻なデッサンを行い、その上で色彩を加えるというプロセスを重視しました。

下絵(男)の中で描かれる男性の人物は、物語の中で小督と絡み合う男性キャラクターを象徴しており、その表情や身体の動きには、彼が抱える感情が強く反映されています。黒田は人物の心理状態を視覚的に表現するために、ポーズや顔の表情に細心の注意を払いました。たとえば、目線や姿勢の微妙な変化が、人物の内面的な葛藤を視覚化するための手段として使われています。

また、この下絵は油彩による習作を経て最終的な作品に繋がる過程を踏んでいます。油彩を使うことで、黒田は人物の肌の質感や衣装の布感、さらには光と影のコントラストを緻密に表現することができました。この技法は、彼がフランスで学んだ西洋絵画技法の影響を強く受けたものであり、写実的な表現を追求する姿勢が明確に表れています。

完成作となる《昔語り》は、6人の人物が一堂に会するシーンが描かれ、平家物語の一場面を再現したとされます。その6人の人物は、物語の登場人物たちを模していると同時に、物語の悲劇的な要素を視覚的に伝えるために、表情や動きに細かな配慮が施されています。しかし、完成作は戦災により焼失してしまい、現在その姿を確認することはできません。

とはいえ、《昔語り》下絵(男)は、現在も東京国立博物館に所蔵されており、黒田清輝の芸術的探求がどのように具現化されたかを示す貴重な資料となっています。完成作に向けた準備段階であるこの下絵から、黒田の精緻な構想がどのように形作られたのかを知ることができます。

黒田清輝の《昔語り》は、彼の西洋画技法の革新性と、日本の伝統的な題材への深い理解を融合させた作品として、非常に高く評価されました。彼は日本画に西洋画の技法を取り入れることによって、両者の橋渡しをしたとされ、その後の日本洋画の発展に大きな影響を与えました。この作品もその一環として、黒田が日本と西洋の美術をどのように統合しようとしたかを示す象徴的なものです。

黒田清輝は、写実的な人物描写や光と影の使い方において非常に高い技術を持っており、その技法は西洋絵画、特に印象派や写実主義の影響を受けています。彼がフランスで学んだ技法は、彼の作品において非常に重要な役割を果たしており、特に人物画においてはその成果が顕著に現れています。

また、黒田は西洋画を学ぶだけでなく、日本の伝統的な美意識にも深く根ざしており、和服や日本的な風景を描くことにも力を入れていました。これによって彼は、日本の文化を西洋技法を使って表現する新しい方法を確立したと言えます。《昔語り》下絵(男)における人物の描写にも、そうした彼の技術と文化への深い理解が反映されています。

黒田清輝の《昔語り》下絵(男)は、彼の芸術的な成長と、日本文化に対する深い愛情を示す重要な作品です。この絵は、彼が西洋画技法を駆使して日本の伝統的な題材を表現しようとした結果として生まれました。その精緻なデッサンと油彩による習作の過程を通じて、黒田清輝は自らの芸術を探求し続けました。完成作は戦災で失われてしまいましたが、《昔語り》下絵(男)はその制作過程を知るための貴重な証拠となっており、今日でも多くの人々に感動を与えています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。