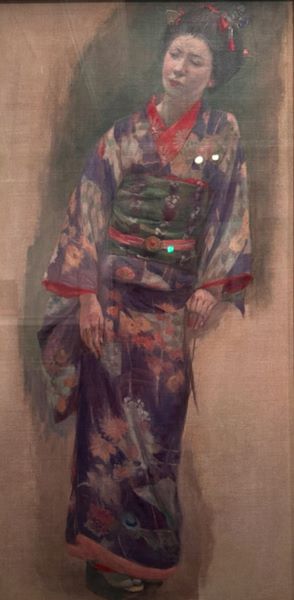

黒田清輝の《昔語り》下絵(舞妓)の絵は、黒田清輝が1896年に制作したもので、東京国立博物館に所蔵されています。作品が描かれる背景や制作過程、そしてその芸術的意義を含めて、詳細に述べていきます。

《昔語り》は、黒田清輝が明治26年に京都を訪れた際に着想を得たとされています。彼がこの旅行中に訪れた東山の清閑寺で、寺の僧侶から語られた平家物語の一部、特に「小督の悲恋」の物語に感銘を受けたのです。この物語は、平家物語に登場する女性、六条御息所の愛人であった小督(こごう)という女性が、平清盛の娘である建礼門院と恋の争いを繰り広げるという悲劇的な内容です。

このエピソードは、平安時代の美しい女性たちの悲恋を描き出し、またその背景には、当時の日本社会における女性の役割や運命、そして時代の流れに翻弄される個人の悲しみが色濃く反映されています。黒田清輝は、この物語の悲劇的で美しい要素に強く惹かれ、それを絵画として表現しようと考えたのです。

《昔語り》は、6人の人物が描かれた作品で、その構成やデザインにおいて非常に精密な計算がなされていました。これらの人物は、物語の登場人物や、または物語を語る役割を担うキャラクターとして描かれています。黒田は、この作品において一人一人の人物を入念にデッサンし、さらに油彩による習作を経て最終的な作品へと仕上げていきました。

黒田の作品の特徴的な点は、人物の描写に対する非常に細かい配慮です。各人物の表情や身体のポーズ、衣装の細部に至るまで、徹底した写実主義が貫かれています。この絵が最終的に完成した後、非常に高く評価されることになりますが、その過程は非常に時間と労力を要するものであったと推測されます。

この作品における人物の描写は、黒田がフランスでの学びを生かしたものと考えられます。フランスでは、彼は印象派をはじめとする西洋絵画を学び、特に人物画においては写実的なアプローチを重視しました。この《昔語り》下絵(舞妓)にも、彼の西洋絵画の影響が色濃く表れており、特に光と影の使い方、肌の質感や衣服の布感など、非常に精緻な表現がなされています。

また、黒田清輝は、日本の伝統文化に対する深い理解を持っていたため、舞妓や着物の細部にも日本的な美意識が反映されています。この作品が描かれた時期、つまり明治時代後期は、明治政府による西洋化の進展とともに、日本の伝統文化を再評価する動きもあった時代です。黒田清輝もその影響を受け、日本の文化や歴史的なテーマを絵画の中で表現しようとしたのでしょう。

《昔語り》は、最終的には非常に高い評価を受けましたが、その完成作は戦災により焼失してしまいました。しかし、下絵(舞妓)は現在も東京国立博物館に収蔵されており、黒田清輝がどのようにしてこの作品を構想したのか、その過程を知るための重要な手がかりとなっています。

完成作では、6人の人物が物語の一部分を語り合っている様子が描かれていたとされ、それぞれの人物が持つ表情や仕草を通じて、平家物語に登場する悲劇的なドラマが再現されていたと言われています。特に、この作品が描かれた背景として、黒田が当時の日本画と西洋画の技法を融合させ、独自の表現方法を探求した時期であったことが挙げられます。彼は西洋の技法を用いながらも、日本の風物や歴史的な題材を大切にし、絵画を通じて日本文化を再確認し、再評価しようとしたのです。

黒田清輝は、日本洋画の先駆者として知られており、西洋画の技法を日本画に取り入れることで新しい表現方法を切り開いた人物です。特に、印象派の影響を受けた光と色の表現、人物の立体感を強調したデッサン、また彼自身の実験的な技法は、当時の日本画壇において革新的なものと見なされました。

黒田の画風は、リアルで写実的な描写と、感覚的な色使いの融合によって特徴づけられます。《昔語り》下絵(舞妓)にも、その影響が色濃く表れており、人物の表情や姿勢に対する細やかな観察と、着物や背景の質感の表現において、黒田が培った技術が感じられます。

また、黒田清輝は、海外で学んだ西洋の絵画技法を自国の文化にどのように活かすかに非常に注力していました。西洋技法の導入は、単に技術的な模倣にとどまらず、日本の伝統的な題材に対する新しい視点を提供しました。この作品でも、そのような革新性が表れており、舞妓という日本的なモチーフが、西洋画の影響を受けた精緻な技法で描かれている点が非常に重要です。

黒田清輝の《昔語り》下絵(舞妓)は、彼の芸術的な探求と日本の伝統文化への深い理解が見事に結びついた作品です。この絵を通じて、彼は西洋画の技法を駆使しながら、日本の歴史や文化を描き出そうとしました。彼の技術的な精密さと情熱が結実したこの作品は、日本洋画の発展に大きな影響を与え、その後の日本美術における重要な指針となりました。

《昔語り》は、戦災で焼失してしまいましたが、下絵(舞妓)は現在も保存されており、黒田清輝の絵画に対する深い理解とその技術の高さを今に伝える貴重な作品として、私たちに多くの示唆を与えています。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。