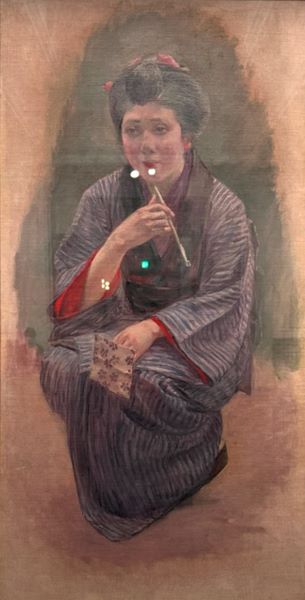

黒田清輝は、日本近代洋画の発展に多大な貢献をした画家として知られています。フランスで修行を積んだ後、西洋画の技法と日本の伝統的な美意識を融合させる試みを続け、革新をもたらしました。その中でも、《昔語り》シリーズは、黒田の芸術的探求の集大成として位置づけられます。現在、東京国立博物館に収蔵されている《昔語り》下絵(仲居)は、その制作過程を示す貴重な作品です。この下絵は、戦災で失われた完成作の一部を垣間見るための重要な資料としても価値があります。

黒田が《昔語り》の着想を得たのは、明治26年(1893年)の京都旅行中のことです。この旅の中で彼が訪れた東山の清閑寺で、寺僧から『平家物語』に登場する小督(こごう)の悲恋物語を聞いたことが大きな影響を与えました。小督の物語は、平家と源氏の対立の中で翻弄される女性の哀しい運命を描いたもので、平安時代の情緒豊かな悲劇の一つです。この物語に心を動かされた黒田は、日本文化の象徴ともいえる物語を題材とし、さらにその背景にある感情や人間模様を絵画として表現することを決意しました。

黒田がこの物語を絵画にするにあたり着目したのは、単なる歴史的な再現ではなく、人間の感情やその情景を観る者に訴える普遍的なテーマとしての描写でした。そのため、当時の日本的な風俗や風景を舞台にしつつ、登場人物一人ひとりの内面性を掘り下げる構成を採りました。

《昔語り》の完成作は6名の人物によって構成されていたと言われています。この下絵では、仲居が画面の一部に描かれており、当時の風俗を伝える重要な要素を担っています。仲居の姿勢や服装、所作には細心の注意が払われ、黒田がそのキャラクターに込めた意味を感じ取ることができます。彼女の表情や立ち居振る舞いは、ただ画面を埋める背景の一部ではなく、物語全体の一端を担うものとして描かれています。

仲居という存在は、物語の中心ではないものの、登場人物たちの感情や行動を補完する役割を果たします。彼女はどこか控えめでありながらも、場面の雰囲気を際立たせる重要なアクセントとして画面に配置されています。その姿勢や目線には、物語の進行を見守るような落ち着きが感じられ、画面全体の調和を保つ役割を担っています。

黒田は仲居を描く際、まず入念なデッサンを行い、その後油彩による習作を重ねています。これにより、人物一人ひとりがただ配置されるだけでなく、それぞれが独自の存在感を持つように構成されています。このプロセスを経て、画面全体が動的かつ情緒的な奥行きを持つ作品へと昇華されています。

黒田が使用した油彩技法には、フランス留学中に学んだ近代的なアプローチが色濃く反映されています。光の描写や色彩の選択、さらに遠近感の表現には、印象派の影響が感じられる部分もあります。しかしながら、《昔語り》下絵(仲居)では、日本的な要素を意識した構図や描写も明確です。たとえば、仲居の着物に描かれた模様や色彩の微妙な対比には、日本画の伝統的な美意識が取り入れられています。

さらに、人物が置かれた空間そのものも、西洋的な遠近法と日本の伝統的な平面的構成が絶妙に融合しています。この融合は、黒田が単に技法を移入するのではなく、明治という激動の時代において新しい日本の絵画を模索する姿勢を示すものです。

《昔語り》が単なる風俗画にとどまらず、物語性を持つ作品として成立している点も注目に値します。仲居の存在は、物語の中心となる人物に寄り添い、鑑賞者が感情移入する橋渡しの役割を果たしていると考えられます。彼女の所作や佇まいには、日常的な親しみとともに、舞台背景に流れる物語の重厚さが垣間見えます。

これは、黒田が目指した「日本の物語を普遍的な芸術作品として昇華させる」という目標に合致するものです。小督の悲恋というテーマは、平安時代の物語に根ざしながらも、愛や別離、宿命といった普遍的な感情を扱っており、それを視覚的に訴える作品として《昔語り》は構想されました。仲居は、そのドラマをさりげなく支える存在として機能し、絵画の中で重要な役割を果たしています。

《昔語り》の完成作は、残念ながら戦災で焼失してしまいました。そのため、この下絵や習作が残されていることは非常に重要です。それらは、黒田がどのような構想でこの作品に取り組み、どのような手法を用いて完成へと導いたかを理解する貴重な手がかりを提供しています。

また、下絵に描かれた仲居の存在は、《昔語り》全体の物語性や構成力を知る上で欠かせないものです。この下絵を通じて、完成作の全体像や、黒田が追求した物語の深みをある程度想像することが可能です。

《昔語り》下絵(仲居)は、黒田清輝が明治時代において、日本の伝統文化と西洋美術を融合させる試みを行った成果を象徴する作品です。この下絵は、完成作の喪失という悲劇的な状況にもかかわらず、黒田の芸術的ビジョンや制作過程を後世に伝える重要な資料となっています。

仲居という一見脇役のような人物も、物語全体の情緒や調和を支える重要な役割を果たしています。黒田がこの作品を通じて表現しようとしたのは、単なる美しさではなく、人間の感情や文化的な深みでした。この下絵は、それを感じ取るための窓口であり、日本美術の歴史においても大きな意義を持つものと言えるでしょう。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。