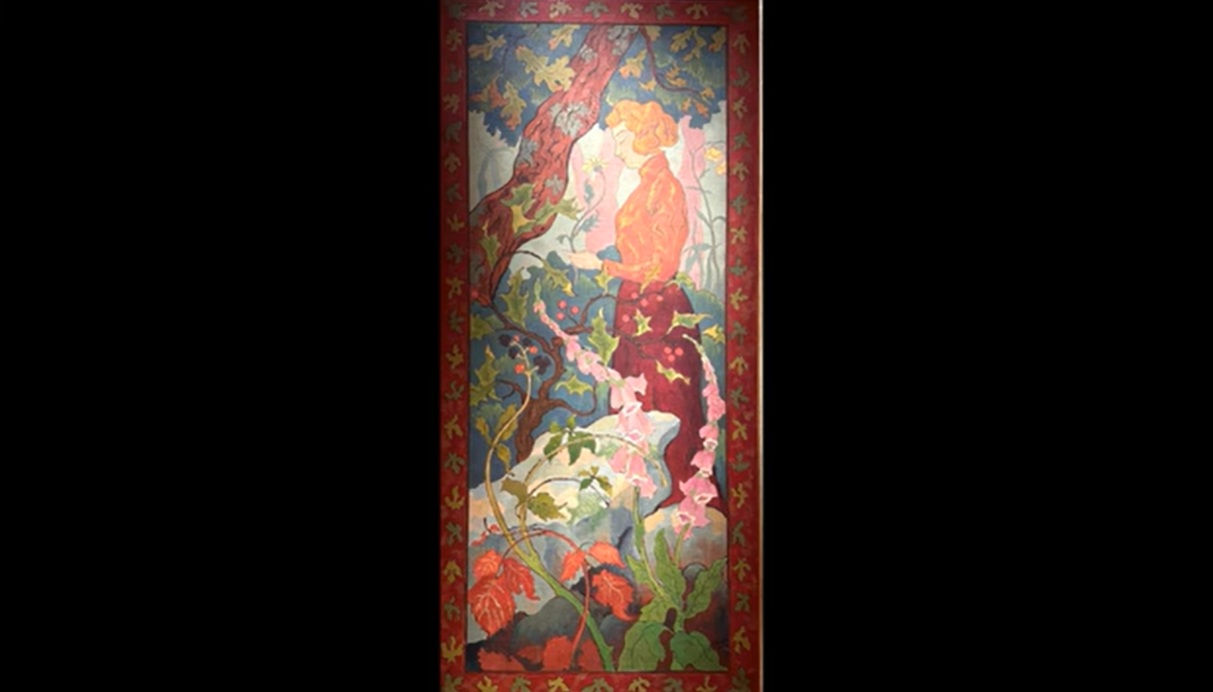

ポール・ランソンの「ジギタリス」は、1899年に制作され、現在国立西洋美術館に収蔵されています。この作品は、19世紀末のナビ派の一員としてのランソンのスタイルと、彼の時代における美術の潮流を象徴する重要な作品です。特に、装飾性や平面性、さらには当時のジャポニスムの影響が色濃く反映されています。本稿では、この作品の背景、特徴、そしてランソンが意図した造形原理について詳しく考察します。

ナビ派は、19世紀末にフランスで活動した芸術運動で、ボナールやドニ、ヴュイヤールといった画家たちが名を連ねていました。彼らは、印象派の影響を受けながらも、色彩の使い方や構図において新しい方向性を模索しました。特に、装飾性や平面性を重視し、視覚的なリズムや調和を追求しました。

ポール・ランソンもこのナビ派の一員として、装飾的な画面を得意としました。彼の作品には、当時の美術界で広がっていた日本の美術への関心が強く表れています。ランソンの作品は、視覚的な美しさだけでなく、見る者に対する感情的な影響も意識されたものであり、彼のアプローチは芸術の新しい可能性を示しています。

「ジギタリス」というタイトルは、前景右手に描かれた薄紫の釣鐘状の花をつけた植物、すなわちジギタリス(狐の手袋)を指しています。この花は、ランソンの作品において象徴的な役割を果たしています。作品の全体的な構成は縦長で、まるで掛け軸のような形状を持っており、これは日本美術の影響を色濃く示しています。画面全体が、装飾的な要素で満たされており、ジギタリスの花が視覚の中心となっています。

作品は、植物の細部が緻密に描かれ、曲線的な形状が多用されています。これにより、ジギタリスの柔らかな印象と、画面全体のリズム感が生まれています。ランソンは、植物の生命力を強調し、自然の美しさを装飾的な要素として捉えました。このアプローチは、ナビ派の画家たちの共通の特徴でもあり、彼らが自然をどのように視覚的に表現するかに大きな影響を与えました。

作品の背景には、シンプルな装飾的要素が描かれており、これが平面性を強調しています。背景は、ジギタリスを引き立てる役割を果たしつつ、全体として統一感を持たせています。これにより、視覚的な焦点が形成され、観る者は自然とジギタリスに目を奪われます。

ランソンの装飾的なスタイルは、アール・ヌーヴォーの工芸とも密接に関係しています。この時代の工芸品には、曲線的な形状や植物モチーフが多く用いられており、ランソンの作品もその影響を受けています。曲線を多用することで、彼は自然の流れや動きを表現し、作品に生き生きとした印象を与えました。

「ジギタリス」は、実現はされなかったものの、タピスリー(綴れ織)のための下絵として制作されたという背景があります。中世の「花散らし紋様(ミルフルール)」を意識した作画は、この作品の装飾的な特性をさらに強調します。花散らし紋様は、小さな花々が全体に散りばめられたデザインで、ランソンのジギタリスも同様に、視覚的な豊かさを追求しています。

タピスリーのための下絵という目的は、作品が持つ装飾性を一層引き立てる要因となっており、観る者に対して飽きさせない要素を提供しています。タピスリーは、壁を飾るための美術品として機能し、空間を彩る役割を果たしますが、ランソンの「ジギタリス」は、その目的に適した美的要素を兼ね備えています。

ランソンの「ジギタリス」は、色彩においても独自のアプローチを持っています。淡い紫色のジギタリスの花は、柔らかな光を受けて生き生きと輝いています。背景には、淡い色合いが使われており、これが作品全体に優雅さをもたらしています。色彩の選択は、自然の美しさを引き立てるだけでなく、見る者の心に穏やかな感情を呼び起こす効果も持っています。

このように、ランソンは色彩を巧みに操り、自然の要素を表現するだけでなく、観る者に深い感情的な影響を与えています。彼の作品は、ただの視覚的な美しさにとどまらず、情緒的な共鳴をも呼び起こすものとなっています。

ポール・ランソンの「ジギタリス」は、19世紀末のナビ派の一員としての彼のスタイルを如実に表現した作品です。装飾性、平面性、そしてジャポニスムの影響が交錯し、視覚的な美しさと感情的な響きを持つこの作品は、当時の美術界における革新の一例と言えます。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。