- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

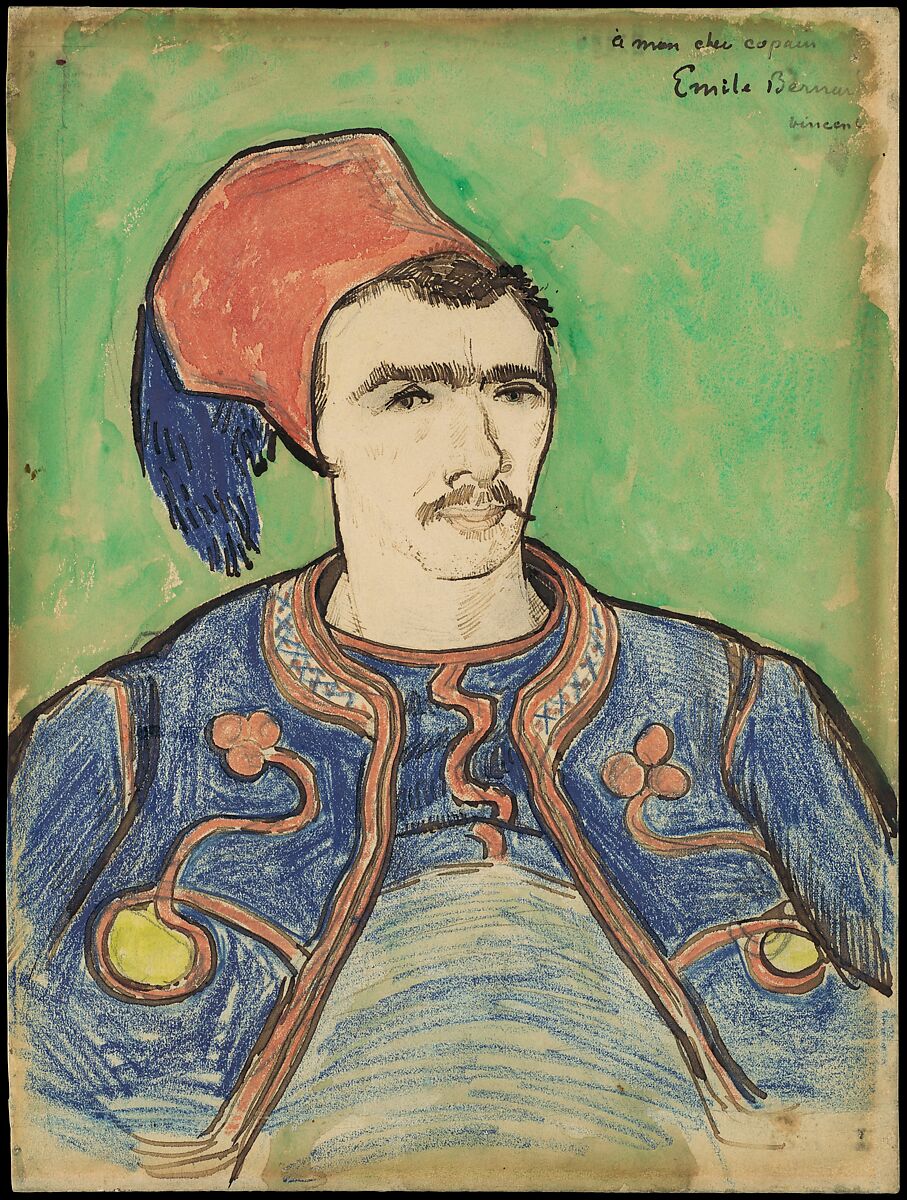

- 【ズアーヴ兵(Zouave)】フィンセント・ファン・ゴッホーメトロポリタン美術館所蔵

【ズアーヴ兵(Zouave)】フィンセント・ファン・ゴッホーメトロポリタン美術館所蔵

- 2025/12/19

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

- Vincent van Gogh, アルル時代, エミール・ベルナール, オランダ, ズアーヴ兵, ズワーヴ, ファン・ゴッホ, フィンセント・ファン・ゴッホ, ポスト印象派, メトロポリタン美術館, 印象派, 水彩画, 画家, 眼差し, 精神的肖像, 習作, 肖像画, 色彩理論, 芸術的転換点, 若者像, 軍服モチーフ

- コメントを書く

《ズアーヴ兵》

──ファン・ゴッホが見つめた「虎の目」と若き肖像の誕生

1888年初夏、南フランスのアルルは強い光と乾いた空気に満ちていた。フィンセント・ファン・ゴッホはこの町に、絵画の新たな可能性を求めて移り住み、風景と人物の双方において決定的な転換期を迎えていた。その只中で生まれた一作が、水彩画《ズアーヴ兵》である。本作は、ゴッホがアルル到着後、初めて本格的に人物肖像に挑んだ重要な試みであり、後に続く油彩肖像群への出発点となった。

ゴッホにとってアルル移住は、単なる環境の変化ではなかった。パリで印象派の色彩や筆触に触れながらも、彼は次第に「外光の再現」よりも「人間の内奥」を描くことへと関心を移していく。弟テオへの手紙のなかで、彼は繰り返し「肖像画こそが芸術の核心である」と語っている。アルルの地で、彼はようやくその信念を実践に移す機会を得たのである。

しかし、人物画への情熱とは裏腹に、モデル探しは容易ではなかった。見知らぬ土地で、画家にじっと座ることを承諾してくれる人物は多くない。そうしたなか、1888年6月、彼は一人の青年と出会う。フランス軍のズアーヴ兵──その異様なまでに濃密な存在感が、ゴッホの視線を捉えた。

ズアーヴ兵は、もともと北アフリカに由来する部隊名であり、19世紀フランスにおいては、異国趣味を帯びた軍服で知られていた。赤いフェズ帽、短い上着、膨らんだズボン。その装いは、当時のヨーロッパ画家たちにとって格好の視覚的モチーフであった。だが、ゴッホがこの青年に惹かれた理由は、単なる衣装の奇抜さにとどまらない。

彼は手紙の中で、モデルとなったズアーヴ兵を「小さな顔、牛のように太い首、そして虎のような目を持つ」と描写している。この比喩は、観察の鋭さと同時に、ゴッホ特有の感覚的把握を物語っている。彼が見ていたのは、軍人という社会的属性ではなく、身体から発せられる原初的な生命力だった。

メトロポリタン美術館に所蔵されている《ズアーヴ兵》は、水彩とクレヨンによる比較的小品である。油彩の本制作に先立つ、色彩と表情の実験として位置づけられるが、その完成度は単なる習作の域を超えている。背景に配された黄土色、制服の赤、顔や首に施された緑がかった陰影。それらは自然な調和よりも、むしろ緊張と対立を孕み、画面に不穏なまでの活力を与えている。

この色彩の扱いには、ゴッホの明確な意図がある。彼は、現実をそのまま再現することを目指していない。色は対象を説明するための手段ではなく、感情や精神状態を直接伝えるための言語であった。ズアーヴ兵の肌に走る不自然な色調は、青年の内面に潜む荒々しさや、抑えきれないエネルギーを可視化する試みと見ることができる。

なかでも、最も強く見る者を引きつけるのは、その眼差しである。画面の中心で静かに光る目は、周囲の色彩とは異なる集中を帯び、観る者に正面から向き合う。ゴッホが「虎の目」と呼んだ所以は、この凝縮された緊張感にあるだろう。そこには従順さよりも警戒が、穏やかさよりも野性が宿っている。

肖像画において、目は単なる顔の一部ではない。それは人格の象徴であり、画家とモデル、さらには鑑賞者を結ぶ精神的な回路である。ゴッホはこの水彩画において、すでに「似ているかどうか」を超えた肖像──すなわち、精神を描く肖像への道を踏み出している。

完成した水彩画は、画家エミール・ベルナールに贈られた。ベルナールは当時、若き前衛として新たな造形理論を模索しており、ゴッホにとって刺激的な存在であった。この作品を送った行為は、友情の証であると同時に、自身の到達点を示す宣言でもあったと考えられる。

やがてゴッホは、同じモデルを油彩で描き直す。そこでは、構図はより安定し、色彩は一層大胆さを増す。しかし、その原点には、この静かな水彩画がある。《ズアーヴ兵》は、アルル時代の肖像画群の序章であり、ゴッホが人物画に託した理想と覚悟を凝縮した一作なのである。

今日、この作品は比較的知られにくい存在かもしれない。しかし、その小さな画面には、後の傑作群へと連なる視線がすでに宿っている。一人の若者の眼差しを通して、ゴッホは人間という存在の核心に触れようとしていた。その試みは、時代を越え、今なお静かに、しかし確かに、私たちの内面を揺さぶり続けている。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。