- Home

- 09・印象主義・象徴主義美術, 2◆西洋美術史

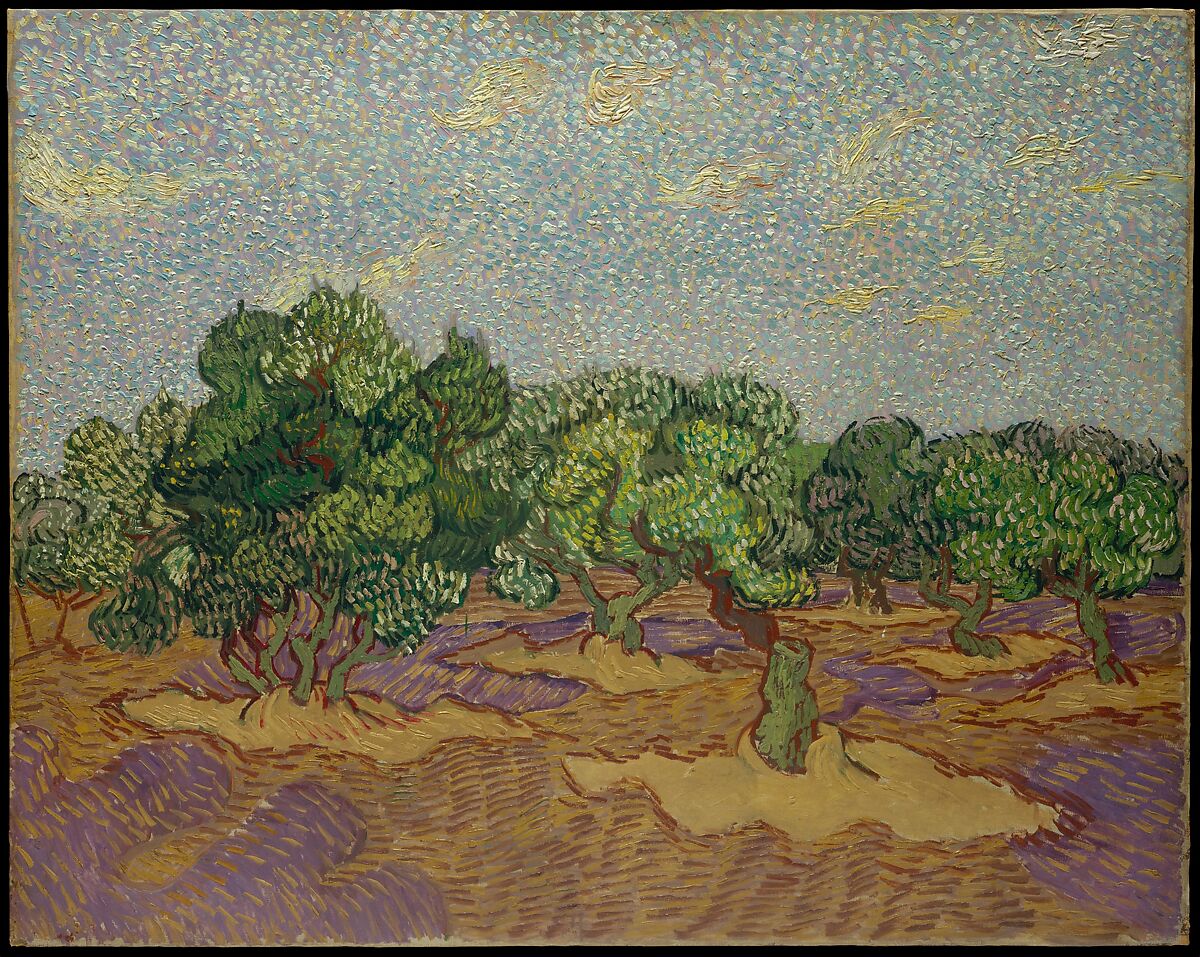

- 【オリーブの林】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

【オリーブの林】フィンセント・ファン・ゴッホ‐メトロポリタン美術館所蔵

土の記憶を宿す風景

フィンセント・ファン・ゴッホ《オリーブの林》をめぐる精神と自然の対話

1889年、南仏サン=レミ=ド=プロヴァンス。石造りの修道院を転用した精神療養施設の周囲には、古くから土地に根を下ろしたオリーブの林が広がっていた。フィンセント・ファン・ゴッホは、この地で療養生活を送りながら、驚くほど集中的に自然を描き続けた。《オリーブの林》は、その滞在期に制作された一連の作品群の中でも、彼の芸術観と精神状態が最も深く交差する絵画のひとつである。

一見すると、それは南仏のありふれた風景にすぎない。曲がりくねった幹、銀灰色に光る葉、乾いた土壌。しかし、画面に近づくほどに、単なる景観描写を超えた強度が立ち現れる。そこにあるのは、自然を「見る」行為を通して、自身の存在を確かめようとする画家の切実な眼差しである。

サン=レミでのゴッホの生活は、静穏と不安が交互に訪れる日々であった。発作の予兆に怯えながらも、彼は可能な限り屋外に出て、オリーブ畑や麦畑、糸杉の立つ丘を描いた。自然は彼にとって慰めであり、同時に緊張を伴う対話の相手でもあった。《オリーブの林》における木々の姿は、安定した秩序を示すものではなく、むしろ内側から脈打つような不規則なリズムを帯びている。

画面を構成する無数の短い筆触は、印象派以後の技法的探究を踏まえつつも、厳密な理論には従っていない。点描を思わせる色の断片は、光学的混合を狙ったものというより、自然の震えをそのまま定着させるための手段である。緑、黄、青、橙が互いに溶け合わず、ぶつかり合うことで、風と熱を孕んだ空気が画面に生まれる。

オリーブの木というモチーフもまた、象徴的な重層性を帯びている。地中海世界において、オリーブは永続性と忍耐の象徴であり、宗教的記憶とも結びついてきた。ゴッホは直接的な宗教画を避けながらも、自然の中に精神的な深みを見出していた。《オリーブの林》のねじれた幹や絡み合う枝は、人間の身体や魂を思わせ、苦悩と生の持続が不可分であることを静かに語る。

色彩の選択は、自然主義的再現から意識的に逸脱している。空は現実以上に濃く、地面は熱を帯びた色調で塗り込められている。だがそれは恣意ではなく、体感された世界を忠実に翻訳した結果である。ゴッホにとって、真実とは視覚の正確さではなく、感じ取られた実在の強さにあった。

同時代の画家たちが象徴や装飾へと向かう中で、ゴッホはあくまで自然の側に立ち続けた。ただしそれは素朴な写生への回帰ではない。自然を媒介として自己を掘り下げ、精神の状態を風景として外在化する行為であった。《オリーブの林》は、その試みが最も切実な形で結晶した成果と言える。

この絵から立ち上るのは、視覚だけではない。乾いた土の粉、葉の擦れる音、午後の陽光がもたらす熱気。五感を通して呼び覚まされる感覚が、鑑賞者を風景の内部へと引き込む。ゴッホが語った「土のにおいのする絵画」とは、まさにこのような感覚の総体を指していたのだろう。

現在、メトロポリタン美術館に所蔵される《オリーブの林》は、ポスト印象派の重要作として位置づけられている。しかし、その価値は様式史的な意義にとどまらない。自然と向き合うことで自己を保とうとした一人の人間の、静かな闘争の記録として、今なお生々しい力を放っている。

この作品が私たちに問いかけるのは、自然をどう描くかではなく、世界とどう関係を結ぶかという問題である。ゴッホは、崩れやすい精神の均衡の中で、絵を描く行為によって世界と繋がり続けた。《オリーブの林》は、その切実な営みの痕跡であり、今もなお、見る者の感覚と心に深く根を下ろしていく。

画像出所:メトロポリタン美術館

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。