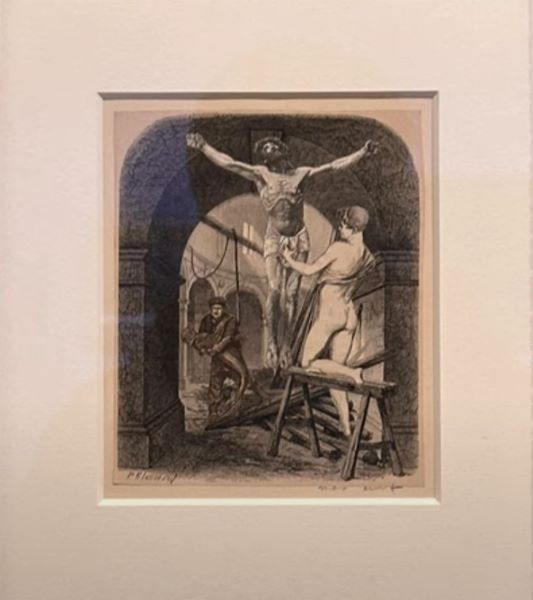

【マルスリーヌ・マリー([カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢』より)】マックス・エルンスト‐東京国立近代美術館所蔵

コラージュ小説

カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢

マックス・エルンストの芸術を貫く主題は、理性によって整序された世界の背後にひそむ、名づけえぬ力への信頼である。夢、無意識、幻想、偶然――それらは彼にとって逃避の領域ではなく、むしろ現実を根底から再構成するための原動力であった。1929年から1934年にかけて制作された一連の「コラージュ小説」は、その探求が最も徹底したかたちで結実した表現であり、《カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢》は、その中心的作品として特別な位置を占めている。

エルンストは、シュルレアリスムの形成期において、理論と実践の両面から運動を押し広げた存在であった。アンドレ・ブルトンが言語と自動記述を通じて無意識の解放を構想したのに対し、エルンストは視覚の領域において、同様の自由を実現しようとした。彼が生み出したフロッタージュやグラッタージュ、そしてコラージュは、作家の意図を最小限に抑え、素材や偶然性が思考を導くための方法であった。

コラージュは、異なる時代や文脈に属する図像を切り離し、再び結合する行為である。その過程で、元来の意味は剥奪され、新たな連関が生まれる。エルンストにとって重要だったのは、その結果として生じる「意味のずれ」そのものであった。合理的な因果関係が断たれたとき、イメージは夢と同じ論理で語り始める。彼はその状態を、視覚的に持続させることを試みたのである。

《カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢》は、こうした思考を物語形式にまで拡張した野心的な試みである。作品は、マルスリーヌ・マリーという名の少女の夢を軸に展開されるが、そこに明確な筋書きは存在しない。断片的なコラージュ図版と簡潔な文章が連なり、読者=観者は、物語を追うというよりも、夢の内部を漂流するような体験へと導かれる。

ここで重要なのは、この「夢」が心理的再現ではなく、構造としての夢であるという点である。エルンストは、夢を感情的な告白として描くのではなく、異質な要素が唐突に接続される場として構築した。人物と背景、自然と建築、身体と機械が、説明もなく隣り合い、互いに侵食し合う。その不安定な均衡が、夢特有の説得力を生み出している。

作中に登場する「天上の夫」とマルスリーヌ・マリーの対話は、宗教的語彙と官能的な含意とが奇妙に交錯する場面である。カルメル修道会という禁欲的な制度を背景にしながら、言葉はどこか身体的で、曖昧な欲望を帯びている。この緊張関係は、シュルレアリスムが一貫して扱ってきた聖と俗、崇高と卑近の衝突を象徴している。

エルンストのコラージュに用いられた図像は、19世紀の挿絵や百科事典、通俗科学書などから採取されたものである。それらはかつて、世界を分類し、説明するために作られたイメージであった。しかしエルンストは、それらを切断し、再配置することで、説明のための図像を、謎そのものへと変貌させた。ここでは知識は安心を与えず、むしろ不安と好奇心を呼び覚ます。

コラージュ小説において、言葉はイメージを補足しない。文章は最小限に抑えられ、図版との間に空白が残される。その空白こそが、読者の想像力を作動させる場である。エルンストは、文学と美術を融合させながらも、どちらかが他方を支配することを避けた。言葉とイメージは並走し、ときに食い違いながら、夢の論理に従って進んでいく。

《カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢》が示すのは、物語の完成ではなく、意味生成のプロセスそのものである。読者はそこに解釈を与えようとするが、すぐにその試みが宙づりにされる。だがその不安定さこそが、エルンストの狙いであった。彼は、理解される作品ではなく、思考を誘発し続ける装置としての作品を構想していたのである。

この作品が今日なお強い魅力を放つ理由は、その形式的革新にとどまらない。合理性が揺らぎ、世界の秩序が不確かなものとして感じられる時代において、エルンストのコラージュは、混乱を否定するのではなく、そこに潜む想像力の可能性を示している。夢は逃避ではなく、現実を別の角度から照らすための手段であるという彼の確信は、静かに、しかし確実に伝わってくる。

《カルメル修道会に入ろうとしたある少女の夢》は、シュルレアリスムの理念を最も純粋なかたちで体現した作品の一つである。それは、視覚と言語、意識と無意識、物語と断片の境界を越えながら、なお一冊の「読む絵画」として成立している。エルンストはこの作品によって、芸術が思考の形式そのものを変えうることを、静謐かつ詩的に示したのである。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。