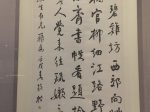

【半月】森田恒友ー東京国立近代美術館所蔵

森田恒友《半月》論

月の欠けゆく形をめぐって 森田恒友《半月》における象徴と近代精神

森田恒友の《半月》は、近代日本画が内包した精神的転回を、極度に抑制された造形と言語以前の象徴性によって提示する作品である。月という古来より詩情と思想を担ってきたモチーフを、あえて「半分」という不完全な形で画面に定着させた本作は、自然描写の枠を超え、近代における主体の不安定さや、完成を拒む美の在り方を静かに照らし出している。

森田恒友は、明治から昭和初期にかけて活動した日本画家であり、伝統的な日本画の素養と、西洋近代美術への鋭敏な感受性とを併せ持った存在であった。東京美術学校で基礎を固めた後、渡仏によって直接西洋絵画の動向に触れた経験は、彼の画業に決定的な影響を与えた。しかし恒友は、西洋的表現を表層的に模倣するのではなく、日本画の内部からその構造を揺さぶり、再構成する道を選んだ画家である。

《半月》が制作された1926年という時代は、日本画が伝統回帰と革新志向との間で揺れ動いていた時期にあたる。院展を中心とした日本画壇では、装飾性や物語性が依然として重んじられる一方で、造形そのものの純化や、精神性の内向化を志向する動きも顕在化しつつあった。恒友の《半月》は、まさにその分岐点に位置する作品であり、語りを極力排した構図と、象徴性に凝縮された主題によって、新たな表現の可能性を提示している。

本作は紙本墨画という簡潔な形式をとり、画面には半月が控えめに配されている。月は中心を占めることなく、むしろ画面の余白に溶け込むように存在し、その輪郭は明確でありながら、どこか定まらない。背景には具体的な風景描写はほとんど見られず、墨の濃淡と線の揺らぎによって、空間そのものが抽象化されている。この徹底した簡略化こそが、《半月》の核心である。

墨の扱いは、恒友の高度な技術を静かに物語っている。濃墨と淡墨が呼応することで、画面には深い奥行きが生まれ、半月の周囲には微妙な緊張が張り詰める。墨は単なる描写の手段ではなく、精神的な濃度を示す媒介として機能している。特に月の周囲に漂う淡い墨の層は、可視と不可視の境界を曖昧にし、見る者の意識を画面の内側へと誘い込む。

線描においても、恒友の意図は明確である。鋭利さを抑えた線は、断定を避けるように揺れ、形を固定することを拒む。そこには、完成や完結を志向しない態度が貫かれており、半月という主題と深く呼応している。完全な満月ではなく、欠けた月を描くという選択は、単なる詩的趣向ではなく、近代的主体の不確かさを象徴する造形的決断と見るべきであろう。

月は日本文化において、古くから無常、美、憧憬と結びつけられてきた。しかし恒友の《半月》における月は、そうした伝統的象徴を踏まえつつも、それを内面化し、抽象化した存在として立ち現れている。月は何かを照らす光源であると同時に、自己の内奥を映し返す鏡でもある。本作において半月が放つ光は、外界を明るく照らすものではなく、むしろ内側へと沈み込むような静けさを帯びている。

《半月》はまた、森田恒友が西洋近代美術、とりわけ象徴主義や抽象絵画の思考を、日本画の枠組みの中で咀嚼した成果とも言える。形態の簡略化、主題の象徴化、空間の非物質化といった要素は、西洋美術の動向と共鳴しつつも、日本画特有の余白や墨の精神性によって再構成されている。その結果、本作はいずれの伝統にも回収されない、特異な緊張を孕んだ画面を成立させている。

《半月》における「不完全さ」は、否定的な欠如ではなく、むしろ生成の途上にある状態として肯定されている。満ちることを拒み、欠けたままで在り続ける月の姿は、完成を目指す近代の価値観に対する静かな批評とも読み取れるだろう。恒友は、この作品を通じて、完成よりも持続、断定よりも余韻を重んじる美の在り方を提示している。

静謐でありながら、深い思索を促す《半月》は、森田恒友の画業の中でも特に内省的な到達点を示す作品である。それは、近代日本画が直面した問い――伝統とは何か、近代とは何か、そして絵画はいかに精神を宿しうるのか――に対する、一つの静かな応答として、今なお見る者の前に開かれている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。