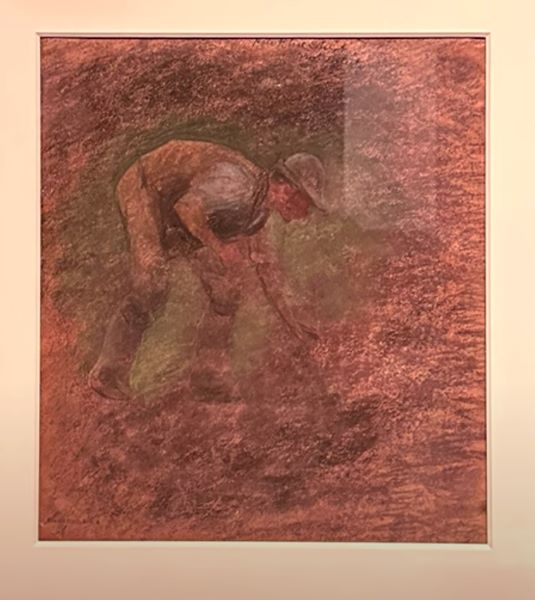

【人物習作】エドワード・ウィリアム・ストットー国立西洋美術館所蔵

沈黙のまなざし

エドワード・ウィリアム・ストット《人物習作》の詩学

19世紀末から20世紀初頭にかけてのヨーロッパ美術は、社会構造の変化とともに、人間像の捉え方そのものを問い直す時代であった。産業化と都市化が進むなかで、肖像画は単なる外見の再現から、個人の内面や精神性を映し出す表現へと徐々に重心を移していく。その静かな転換点に位置する画家の一人が、エドワード・ウィリアム・ストットである。

国立西洋美術館に所蔵される《人物習作》は、ストットの芸術的本質を端的に示す作品であり、彼がパステルという繊細な媒介を通して到達した、人物表現のひとつの極点を示している。本作は完成作としての壮麗さを誇るものではない。しかし、その簡潔さと凝縮された表現のなかに、ストットの美学と技術、そして人間観が静かに息づいている。

ストットは1859年、イギリスに生まれ、王立美術学院で正統的な教育を受けた。ヴィクトリア朝美術の価値観のもとで研鑽を積みながらも、彼は次第に、表層的な写実を超えた表現を志向するようになる。その過程で重要な役割を果たしたのが、パステルという画材であった。油彩のような重厚さを持たず、同時に水彩ほどの即興性にも寄らないこの素材は、ストットにとって、光と肌、そして感情の微細な揺らぎを捉えるための最適な手段であった。

《人物習作》に描かれた人物は、特定の物語や社会的地位を強く示唆するものではない。背景は簡潔に処理され、視線は人物の顔貌と表情に自然と集中する。そこにあるのは、鑑賞者に向けて語りかける雄弁さではなく、むしろ沈黙のなかに漂う内省である。人物は何かを主張するのではなく、ただ「在る」ことによって、観る者に静かな問いを投げかけてくる。

ストットの人物表現において特筆すべきは、理想化と写実の微妙な均衡である。顔立ちは現実に即していながらも、過度な個性の強調は避けられている。その結果、人物は特定の誰かであると同時に、普遍的な人間像としても立ち現れる。これは、肖像画が社会的記号として機能していた当時の上流社会において、きわめて洗練された態度であったと言える。

パステルによる肌の表現は、ストットの技術の粋を示している。顔料は幾重にも重ねられながらも、決して濁ることなく、柔らかな光を内包している。頬や額に差し込む光は、単なる明暗の対比ではなく、人物の内的な気配までも照らし出すかのようである。髪や衣服の処理も同様に簡潔で、全体として過剰な説明を排した表現が徹底されている。

本作が「習作」と題されている点も、きわめて示唆的である。そこには完成作としての完成度よりも、観察と試行の痕跡が重視されている。ストットにとって人物を描く行為は、外形をなぞることではなく、眼差しや表情の奥に潜むものを探る過程であった。その探求の一断面が、《人物習作》には凝縮されている。

19世紀末のイギリス社会において、肖像画は依然として上流階級の自己表象の重要な手段であった。しかしストットは、その役割に安住することなく、人物の精神的な存在感を画面に定着させることを試みた。《人物習作》に見られる静けさは、そうした姿勢の自然な帰結である。そこには、時代の喧騒から距離を取り、人間存在そのものに向き合おうとする画家の姿が透けて見える。

本作が旧松方コレクションを経て日本にもたらされたことは、単なる収集史的事実にとどまらない。松方幸次郎が目指したのは、西洋美術の表層的な華やかさではなく、その精神的厚みを日本に紹介することであった。《人物習作》は、その理念に静かに応える作品であり、現在もなお、鑑賞者に深い余韻を残している。

《人物習作》は、エドワード・ウィリアム・ストットの肖像表現の核心を示すと同時に、近代美術における人物像の在り方を考えるための重要な手がかりを与えてくれる。語られぬものを語り、描かれぬものを感じさせるその静謐な力は、時代や国境を超えて、今なお確かな存在感を放ち続けている。

コメント

トラックバックは利用できません。

コメント (0)

この記事へのコメントはありません。